Александр Чудаков. - Ложится мгла на старые ступени

- Название:Ложится мгла на старые ступени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:журнал Знамя

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Чудаков. - Ложится мгла на старые ступени краткое содержание

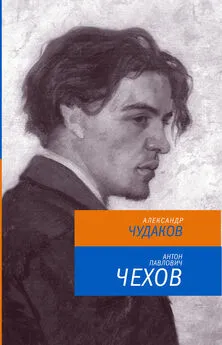

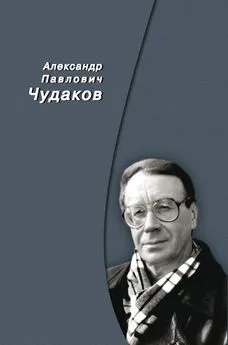

Александр Павлович Чудаков (2 февраля 1938, Щучинск, Казахская ССР — 3 октября 2005, Москва, Россия) — российский литературовед и писатель, специалист по Чехову. Был женат на литературоведе и общественном деятеле Мариэтте Чудаковой. В 1960 закончил филологический факультет МГУ. С 1964 работал в Институте мировой литературы, преподавал в МГУ, Литературном институте. Доктор филологических наук (1983). После 1987 читал русскую литературу в европейских и американских университетах. Состоял в Международном Чеховском обществе. Чудакову принадлежат следующие работы: «Поэтика Чехова» (1971, английский перевод — 1983), «Мир Чехова: Возникновение и утверждение» (1986), «Слово — вещь — мир: от Пушкина до Толстого» (1992). Помимо этого он опубликовал более двухсот статей по истории русской литературы, готовил и комментировал сборники произведений Виктора Шкловского, Юрия Тынянова. В 2000 в журнале «Знамя» был напечатан роман Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», который номинировался на Букеровскую премию в 2001. Премия фонда «Знамя» 2000.

Журнальный вариант

Ложится мгла на старые ступени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Председатель долго не мог свернуть самокрутку, пальцы его дрожали. Потом потянулся к лампе прикурить и вдруг застыл с самокруткой в зубах. На ламповом стекле в качестве абажура, с дыркой посредине, было распялено письмо о бдительности.

После этого собрания Сопельняка сняли, он спился и вскоре замерз пьяный ночью во дворе собственного дома по пути в клозет.

Даже обычные нитки попадали в дом почему-то в виде перепутанного комка, который надо было распутывать. Делал это дед, но, к сожалению, он считал, что такое занятие воспитывает терпенье и очень полезно детям. Никто из нас не выдерживал больше десяти минут; было непостижимо, как такой нудятиной можно заниматься часами. Дед не заставлял, говорил: сколько сможешь, но именно поэтому бросить сразу было неудобно. Второй этап шел веселее: мотать эти нитки на пустые катушки (у деда намотка получалась, как фабричная: ряд к ряду), которые дед не выбрасывал, видимо, никогда — на многих сохранились наклейки «Зингеръ». Дед как будто знал, что будет война и исчезнут многие необходимые предметы: в кладовке у него хранились фитили, листы оконного стекла, сургуч, канифоль, точильные бруски, мешковина, полотна ножовок по металлу, болты и гайки, ненасаженные топоры и молотки, куски сапожного вара, пряжки, мусаты, напильники. Видимо, таким же знанием обладала и бабка, потому что среди ее запасов были иголки, пуговицы, наперстки, нитки, мулине и обычные (в ненавистных комках), тесьма, обрезки флизелина, корсажная лента, бахрома, клеенка, скатерти и даже неиспользованные простыни голландского полотна.

Шили все сами, но иголки надо было иметь. Переплеткин мог выковать даже лемех для плуга, хотя и ворчал, что такие сложные профиля пусть делают на Уралмаше, но пилу сделать не мог. Раму мог связать любой плотник, но в нее надо было вставлять оконное стекло.

Может, такими запасливцами и выжила огромная страна, ее гигантский тыл, где все было для фронта, все для победы, где практически исчезли магазины и годами не поступали населению кастрюли, бритвы, градусники, ножницы, зубные щетки, очки.

Вернулся с войны муж тети Ларисы, Василий Илларионович. Молча осмотрел пресс для свеклы, ручные жерновки, решето, сделанное из детской ванночки (с неделю аккуратно дырявили дно пробойником), знаменитый градусник, толченый мел с древесным углем, выполнявший функции зубного порошка, мохнатый нескладывающийся зонт из телячьей шкуры («Робинзон, живой Робинзон!»), деревянное корыто для свиней, выдолбленное из комля липы, приспособление для формовки мыла, ткацкий станок — тут ему слегка втерли очки; на станке никто не ткал: по основе он работал еще ничего, но по утку давал слишком редкую нитку, да и с сырьем было туговато.

— Впечатлительно. Образец натурального хозяйства эпохи позднего феодализма. Есть только два недостатка. Первый: отсутствует кожевенное производство.

— А кожи мокнут у нас за сараем, в чане, они очень вонючие, — вмешался Антон.

— Сдаюсь. Один недостаток. А именно: вы не умеете делать презервативы. Петр Иваныч, вы как историк — в натуральном хозяйстве XIX века не было презервативов?

Разговаривали при Антоне свободно; предполагалось, что он не понимает, о чем речь.

Отец дал справку: презервативы были известны гораздо раньше, еще при Людовике XIV, делали их из узкого отростка мочевого пузыря королевского оленя. Из одного оленя — один презерватив. Он был очень тонкий и невероятной прочности — когда мочевой резервуар оленя заполняется, он растягивается в несколько раз и выдерживает огромные нагрузки — например, длительный бег скачками. Современные технологии не могут создать чего-нибудь аналогичного по эластичности и прочности. (Антона занимало и потом — как обстоит дело с этим соревнованием теперь, в конце двадцатого века?)

— За чем же дело стало? — веселился Василий Илларионович. — В Чебачинске, конечно, нет королевских оленей, но полно быков! Завтра же иду на бойню к нашему другу Бондаренке и беру у него пару бычьих пузырей!

— На помощь пару пузырей, на помощь пару пузырей, — запел Антон.

— Бычьи не подойдут, — сказал дед. — Слишком толсты.

— А у косули? В лесах за Боровым — тьма косуль. Это же почти королевский олень. Двустволку мою Лариса сохранила, отличное ружье, с дамасковыми стволами, замки в шейку, ложе ореховое… Давно я не охотился. Завалим косулю-другую.

Но про мочевой пузырь косули дед ничего не знал, как и про этот орган у сайгаков, которые тоже водились недалеко — в степях за рудником Степняк.

«Презерватив» звучало хорошо, но, поколебавшись, для повторения перед засыпом Антон отдал предпочтенье недавно услышанному слову «псориаз». Псо-ри-аз.

Землекопы и матросы

Первым человеком, который сказал что-то о будущем Антона Стремоухова, была приехавшая с сибирского золотого прииска тетя Лариса.

— Мальчик-то губастый какой. Даст шороху по женской линии.

За жизнь Антон так и не понял, дал он шороху или нет.

Вторым был сосед, Борис Григорьич Гройдо, наблюдавший, как Антон роет колодец. Антону было пятнадцать лет, с восьми он рыл ямы, канавы, погреба, копал огород — все, что требовалось в нормальном натуральном хозяйстве. Но колодец — совсем другое. При рытье ямы ты сверху, у тебя свободный разворот. В колодце ты — на дне, не повернуться, землю выбрасывать высоко, неудобно, она сыплется на голову, ссыпается и тогда, когда ее начинают вытаскивать бадьями. Сосед сказал:

— Хорошо роешь. Не халтуришь. Толк из тебя выйдет. Колодезником не будешь, но халтурить не станешь и в своем деле.

Про халтуру он оказался прав, про копанье — нет. Антон копал всю жизнь: в школе — картошку и силосные ямы в колхозе имени Двенадцатой годовщины Октября, свеклу и морковь в подмосковных совхозах, куда каждый год в сентябре отправляли студентов МГУ, ямы компостные и для туалетов на дачах друзей и знакомых, траншеи на овощебазе Киевского района Москвы.

Была у него еще одна многолетняя обязанность: во дворе музея одного из самых знаменитых советских писателей, где Институт истории всегда работал на ленинских субботниках, Антон каждый год выкапывал большую яму. Завхоз ждал этого дня, звонил в канцелярию, спрашивал, придет ли Петрович из отдела русской истории XIX века; не прийти после этого было нельзя, да он и не собирался сачковать, он любил эти субботники, воскресники, любил накартошку , работу на овощебазе, только стеснялся в этом признаться.

Сейчас модно писать, как молодежь, интеллигенцию принуждали бесплатно работать в колхозах и на овощебазах. Меня никто не принуждал. Я воспринимал это как праздник. Разве можно сравнивать: сидеть на обязательной лекции по истории КПСС, на нудном заседании отдела — или копать, копать? Там была ложь, а это была правда. Правда лопаты, если говорить в духе твоей ментальности, как сказал бы Юрик Ганецкий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/1096645/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni.webp)