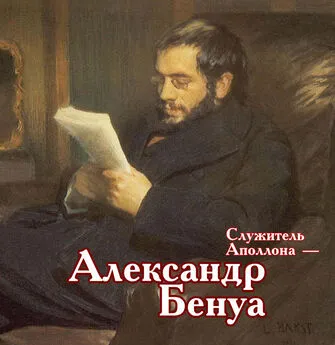

Александр Бенуа - Дневник. 1918-1924

- Название:Дневник. 1918-1924

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-8159-1031-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - Дневник. 1918-1924 краткое содержание

Дневники Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), охватывающие 1918–1924 годы, никогда прежде не печатались. Знаменитый и модный живописец, авторитетный критик и историк искусств, уважаемый общественный деятель — он в эти трудные годы был художником и постановщиком в Мариинском, Александринском и Большом драматических театрах, и иллюстратором книг, и заведующим Картинной галереей Эрмитажа. Свои подробные ежедневные записи Александр Бенуа называл «протоколом текущего безумия в атмосфере чада, лжи и чепухи».

Дневник. 1918-1924 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Характерен рассказ Тани Киселис со слов земляка, приехавшего из Пскова, поведавшего характерный анекдот: на вопрос немца, занявшего город: «Где начальник станции?» последовал ответ: «Он снег убирает». «Да разве это его дело?» — «Нет, но теперь его заменил по выборам другой — стрелочник». — «Позвать его!» Стрелочник приходит. «Вы начальник станции?» — «Так точно, ваше превосходительство!» — «Пойдемте, сделаем обход станции». Идут, приходят в отхожее место, где грязь непролазная. «Ну вот, вы были заняты не своим делом — извольте немедленно это все убрать и вычистить, и если через три часа это не будет исполнено, то получите тридцать розг». Нечего говорить, что задача была исполнена мгновенно и превосходно.

Но вот беда: они сюда могут и не прийти. Я бы на их месте, по крайней мере, не трогался. Больно мы санктпетербуржцы — огромный город, больно много среди нас нелепых людей, больно много здесь испорчено за век нынешний: набедокурили сменявшиеся, но одинаково бездельные хозяева. Не думаю, что народные комиссары вздумали бы подготовить почву для торжественного шествия победоносных войск (хотя положение улучшилось, за последние дни усиленно убирают снег и без участия буржуев, гора у Николаевского моста уже наполовину снята).

(Уже сегодня величайший праздник — годовщина революции, товарищ Луначарский прочтет лекцию в Александринке и другую, при демонстрации цветной фотографии в Зимнем дворце! Это ли не радость!) Разве только она не подобие своей старшей сестры 1871 г.: поразрушит кое-что из того прекрасного, что у нас имеется. О ситуации, во всяком случае, невозможно судить по единственному официозу «Правды» («Известия» уже переехали в Первопрестольную). Она скрывается за формулой: «Официальное подтверждение не получено» и довольствуется перепечаткой трехдневных телеграмм, которые нам уже известны по «Нашему веку» и «Новой жизни».

Сегодня, слава Богу, не было утренних газет — единственное благодеяние революции. Но вечером зато вышли все (даже до сих пор закрытые), так что Невский стал подобен лесу, заполненному щебетанием птиц: те бедствующие интеллигентные барышни, дамы и теперь десятки очень осмелевших мальчишек выкрикивают: «Эхо», «Веселая почта», «Вечерняя звезда», «Вечернее время», «Вечерний час», «Вечерняя биржевка». Но содержание этих листов оказывается очень легковесным. Главным гвоздем явилось торжественное собрание коммуны в Александринке, на котором все наговорили массу постных фраз, имеющих цель прикрыть их растерянность (или лукавство), и краше прочих соловьев — наш Анатолий Васильевич, выразивший радость по поводу того, что он не уложил своих чемоданов, что он займется строительством при помощи молодых людей, в два-три месяца приобретающих государственную мудрость, и что он изумляется чудовищной быстроте, с которой крепнет русская революция. Как и полагается, все кончилось мелодией похоронного марша. Кроме того, буфет у Конюшенной — и тут же сведения о приближении немцев к Николаеву, о занятии ими Або, о готовящемся сражении под Гельсингфорсом, о том, что союзники решили занять Сибирь. Глупые и мерзкие очередные воззвания кадетов о верности союзникам в «Русских ведомостях». Теперь это уже ничего не стоит, а место идеальное, чтобы щеголять в ризах благородства.

Утром у меня была комиссия: Верещагин, Вейнер, Петровский, Надеждин, Эрнст, Перуханов — порешили считать инцидент исчерпанным, несмотря на неприход Ятманова (вечером Эрнст рассказал, что он ему горько жаловался на случившееся и говорил, что он готов уйти с занимаемого им поста, если я скажу, что он для этого не годится; может быть, это провокация), до которого, разумеется, мне никакого нет дела. Авось и тот урок будет достаточным. Заодно разобрали все случаи нашего столкновения с ним, и я убедительно просил их всех протоколировать (о чем до сих пор этот разгильдяй Верещагин не заботился совершенно, упустил из виду, что ему придется давать разъяснения по всем вопросам охраны). К счастью, этот ретроспективный протокол еще легко составить при общих усилиях памяти; такие «крючки», как милый Надеждин или как Перуханов, помнят решительно каждое слово.

До завтрака пришла еще Атя в большой эмоции: всю ночь она не спала, так как с 3-х часов у них обыск, вероятно, по доносу. Сначала они были очень напуганы, но потом освоились, а прислуга даже вошла в контакт с участниками дозора, красногвардейцами и солдатами, заигрывали с ними и стерегли (особенно прачка Серафима), обрушиваясь на них жесточайшим образом: «Ах вы, такие-сякие, спать не даете, шляетесь, воруете. Ну посмотрите, как господа живут, небось никогда не бывали в хороших домах». Вцепился в дозорных и дурень Фролов, однако красногвардейцы себя вели чинно и тихо, методично (только не с достойным вниманием) исполняя свою задачу, — открывали ящики, нащупывали, нет ли чего на шкафах. Перед шкафом с серебром, перед орденами Леонтия: «Это что же, генерал у вас жил?» — «Нет, это мои…» Последнее подействовало внушительно. Дозорные отобрали коллекцию монет, но ее Шура надеется отстоять. Вина же растаскивать не захотели. Тетя Маша была расстроена. Вероятно, она мысленно сравнивала этих ребят с немецким штурманом, патриотом, отдавая первым предпочтение перед вторыми.

Приходила нелепая Н.Ф.Обер. Она под мою диктовку написала письмо Фаберже, которое отправит завтра со своим формовщиком, собирается (непонятно на какие средства) образовать музей произведений мужа и жить на доход с его посещений! И завещать его Москве в отместку за непризнание Обера в Петербурге! Когда я ей высказал в очень деликатной форме свои сомнения, она расплакалась и, видимо, причислила меня к той же категории петербуржцев-недоценителей Обера. И за гробовой доской этот жалкий ребенок только будет портить жизнь тому, кто в нем рассчитывал найти опору и утешение. Я ей передал рукопись Обера и одну из двух копий. Сам я до сих пор не принялся ее читать, ибо как-то жутко в такие тоскливые минуты еще ощущать «несчастье целой жизни». Успеется.

Ф.Ф.Нотгафт прибыл от Верещагина с просьбой прибыть на заседание реквизиционной комиссии в гордуму, и я собрался было идти, но в эту минуту меня перехватил И.Н.Ракитский, которому я у Горького обещал сегодня поехать к Анатолию Ефимовичу Шайкевичу. Когда я после осмотра коллекции прибыл в думу, то уже было поздно, заседание разбрелось, и я только погулял по безумно грязным лестницам и коридорам, натыкаясь на закрытые двери, на нелюбезность (выражаюсь мягко) сторожей, на каких-то большевистских барышень, слоняющимися с их кавалерами по залам, и на сопливых детишек швейцара.

В одном зале, впрочем, — там собрались низшие служащие, неуютно свирепые, — я услышал обрывки обсуждения — быть или не быть какому-то исполнительному комитету, — и сквозь густые облака курева увидел каких-то мрачных и взлохмаченных людей. Бедный, бедный папочка, убивший столько лет жизни придворным художником в этой трущобе (дума и в его время была такова!).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: