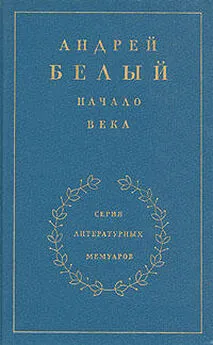

Андрей Белый - Книга 2. Начало века

- Название:Книга 2. Начало века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-280-00517-7, 5-280-00518-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Белый - Книга 2. Начало века краткое содержание

«Начало века» — вторая книга мемуарной трилогии Андрея Белого. Воспоминания охватывают период с 1901 по 1905 г. В них нарисованы портреты видных литераторов и художников, рассказано о зарождении символизма, воссоздана общественная и литературная атмосфера России начала века.

http://ruslit.traumlibrary.net

Книга 2. Начало века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

То же произошло с друзьями; мы, будучи в развитии, в образовании скорей среди первых, чем средь последних, оставались долгое время в неведении относительно причин нас истреблявшей заразы; из этого не вытекает, что мы были хуже других; мы были — лучше многих из наших сверстников.

Но мы были «чудаки», раздвоенные, надорванные: жизнью до «жизни»; пусть читатель не думает, что я выставляю «чудака» под диплом; — «чудак» в моем описании — лишь жертва борьбы с условиями жизни; это тот, кто не так боролся, не с того конца боролся, индивидуально боролся; и от этого вышел особенно деформированным.

Изображая себя «чудаком», описывая непонятные для нашего времени «шалости» (от «шалый») моих сверстников, я прошу читательскую молодежь понять: речь идет о действительности, не имеющей ничего общего с нашим временем, о действительности нашего былого подполья, наградившего нас печатью субъективизма и анархизма: в ряде жизненных выявлений.

Я хочу, чтобы меня поняли: «чудак» в условиях современности — отрицательный тип; «чудак» в условиях описываемой эпохи — инвалид, заслуживающий уважительного внимания.

Странен для нашего времени образовательный стаж наиобразованнейших людей моего времени; я рос в обстании профессоров, среди которых был ряд имен европейской известности; с четырех лет я разбираюсь в гуле имен вокруг меня: Дарвин, Геккель, Спенсер, Милль, Кант, Шопенгауэр, Вагнер, Вирхов, Гельмгольц, Лагранж, Пуанкаре, Коперник и т. д. Не было одного имени — Маркс. Всю юность видывал я экономиста Янжула; ребенком прислушивался к словам Ковалевского; имена Милль, Спенсер, Дарвин слетали с их уст; имя Маркса — нет; о Марксе, как позднее открылось, говаривал лишь Танеев (в контексте с Фурье и Прудоном). Мой отец кроме тонкого знания математической литературы был очень философски начитан; изучил Канта, Лейбница, Спинозу, Локка, Юма, Милля, Спенсера, Гегеля; все свободное время глотал он трактаты, посвященные проблемам индивидуальной и социальной психологии: читал Бена, Рише, Жане, Гербарта, Альфреда Фуллье, Тарда, Вундта, Гефдинга и т. д.; но никогда им не были произнесены имена: Маркс, Энгельс; позднее я раз спросил его что-то о Марксе; он отозвался со сдержанным уважением; и — переменил разговор: видимо, он не прочел и строчки Маркса. Отец Кобылинского, образованнейший, талантливый, независимый педагог 2 , глубоко страдал, когда его сын отдался чтению Маркса; либеральнейший Стороженко козырял и именами, сочинения которых не читал; за двадцать лет частого сидения перед ним я не слышал от него только имени Маркса. Молчание походило б на заговор, если бы не факт: никто из меня обставших ученых европейской известности не прочел, очевидно, ни Маркса, ни Энгельса.

Так что — первый раз имя Маркса мне прозвучало в гимназии, когда один шестиклассник в ответ на мои разглагольствования, в которых пестрели имена Шопенгауэр, Кант, Льюис, Соловьев, мне противопоставил имена Струве, Туган-Барановский, Маркс; 3 казались смешными возражения «какого-то» Маркса; возражал бы от Бюхнера и Молешотта, с учениями которых я был знаком по брошюрам и главным образом по полемике с ними «Вопросов философии и психологии»; а то — Маркс: «какой-то» Маркс!

Стыдно признаться: до 1902 года я не отличал утопического социализма от научного марксизма; мой неинтерес к первому отодвигал Маркса от меня; придвинули мне Маркса факты: рабочее движение в России; тогда впервые узнал я о Ленине.

Это значило: я воспитывался в среде, где о Марксе (не говорю уж о Ленине) не хотели знать.

Характеризуя себя и сверстников в первых годах самостоятельной жизни, я должен сказать, что до окончания естественного факультета я не читал: Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, энциклопедистов (Дидро, Даламбера), Вольтера, Руссо, Герцена, Бакунина, Огюста Конта, Бюхнера, Молешотта, стыжусь, — Чернышевского (?!), Ленина; не читал большинства сочинений Гегеля, не читал Локка, Юма, очень многих эмпиристов XVIII и XIX столетия; все это надо знать читателю, чтобы понимать меня в описываемом отрезке лет (Юма, Локка, Маркса, Энгельса, Герцена, Конта, Гегеля я читал потом). Что же я читал?

Лейбница, Канта, Шопенгауэра, Риля, Вундта, Гефдинга, Милля, Спенсера, Владимира Соловьева, Гартмана, Ницше, Платона, «Опыты» Бэкона (Веруламского), Оствальда, Гельмгольца, Уэвеля, ряд сочинений по философии естествознания (между прочим, Дарвина), истории наук, истории философий, истории культур, журнал «Вопросы философии и психологии»; я прочел множество книг по психологии, переполнявших библиотеку отца, — книг, из которых большинство читать и не следовало. И кроме того: я прочел множество эстетических трактатов моего времени, путая их с трактатами прошлого: чтение Белинского (в седьмом классе гимназии) шло вперебив с Рескиным, которым я увлекался; чтение эстетических трактатов Шиллера шло вперебив с писанием собственных юношеских «эстетик» (под влиянием эстетики Шопенгауэра) 4 .

Кругом чтения обусловлен комплекс цитат в статьях описываемого периода; борясь с Кантом, что мог я противопоставить Канту? Желанье преодолеть угнетавшую меня философию привело к ложному решению: преодолеть ее в средствах неокантианской терминологии; тогдашние неокантианцы выдавали свою «наукоподобную» теорию за научную (на ее «научность» ловились и физики); я шел «преодолевать» Канта изучением методологий Риля, Риккерта, Когена и Наторпа, в надежде, что из перестановки их терминов и из ловления их в противоречиях обнаружится брешь, в которую я пройду, освобождаясь от Канта; я волил своей теории символизма и видел антикантианской ее; но я думал ее построить на «анти» — вместо того, чтобы начать с формулировки основных собственных тезисов.

Из «анти» не получилось системы, кроме конспекта к ней; и потому символизм в моих познавательных экскурсах выглядел и шатко, и двойственно; и выходило: «символ» — ни то ни это, ни пятое ни десятое. Что он — я не сформулировал; сформулировал себе поздней, когда пропала охота писать исследование.

Все это я должен заранее оговорить, чтобы в характеристике моих идейных позиций не видели б перенесения их в «сегодня»; рисуемое мной — характеристика далекого прошлого; и менее всего она есть желание выглядеть победителем.

Но я не могу не дать в малой дозе и идейных силуэтов себя; без них читателю было бы невдомек, чего ради бурлили мы, — пусть бурлили путано, пусть напускали туман, но мы — бурлили; бурлил особенно я; и люди и факты воспринимались в дымке идей; без нее мемуары мои — не мемуары; ссоры, дружбы определяла она; и потому не могу без искажения прошлого ограничиться зарисовкой носов, усов, бородавок, случайных жестов, случайных слов; мемуары мои не сборник анекдотов; я, мемуарист, из мемуаров не выключаем; стало быть, моя задача показать себя на этом отрезке лет объектом, а не только субъектом: не награждать и карать, кичиться или себя бичевать призван я из сознательной старости 1932 года, а рисовать образ молодого человека эпохи 1901–1905 годов в процессе восстания в нем идей и впечатлений от лиц, с которыми он и позднее встречался, к которым он не раз менял отношения; поздние признания и отрицания не должны накладывать печать на впечатления первых встреч; многие из зарисованных лиц стали не теми, какими я их показываю на отрезке времени; переменились — Эллис, В. Иванов, Мережковские, Брюсов. Мережковский, еще в 1912 году кричавший, что царское правительство надо морить, как тараканов… бомбами, где-то за рубежом кричит — о другом; коммунист в последней жизненной пятилетке, Брюсов в описанную мною эпоху — «дикий» индивидуалист, с наслаждением эпатирующий и буржуа и нас; конечно, он не подобен Брюсову, которого мы видели в советской действительности; я полагаю, что молодой, «дикий» Брюсов, писавший о «бледных ногах» 5 , Брюсов, которого современная молодежь и не знала вовсе, Брюсов, который позднее с правом бы на три четверти отказался от себя, должен быть зарисован таким, каким он был, а не таким, каким стал впоследствии. Бальмонт, ставший «эмигрантом» при царском режиме, — теперешний ли Бальмонт-«эмигрант»? 6

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Белый - Охотники каменного века [В дали времен. Т. VII]](/books/1077366/andrej-belyj-ohotniki-kamennogo-veka-v-dali-vreme.webp)