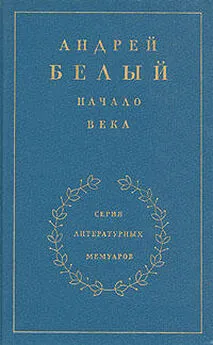

Андрей Белый - Книга 2. Начало века

- Название:Книга 2. Начало века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-280-00517-7, 5-280-00518-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Белый - Книга 2. Начало века краткое содержание

«Начало века» — вторая книга мемуарной трилогии Андрея Белого. Воспоминания охватывают период с 1901 по 1905 г. В них нарисованы портреты видных литераторов и художников, рассказано о зарождении символизма, воссоздана общественная и литературная атмосфера России начала века.

http://ruslit.traumlibrary.net

Книга 2. Начало века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

(102) С. И. Танеев, автор оперы «Орестея» (1887–1894), написал работу «Подвижной контрапункт строгого письма» (1889–1906; изд. — Лейпциг, 1909), имеющую мировое значение в области музыкальной теории.

(103) «Лорелея» — романс Ф. Листа на слова Г. Гейне (1-я ред. — 1841, 2-я — 1855).

(104) Мерлин — восходящий к кельтскому фольклору образ чародея и прорицателя, широко известный в западноевропейской средневековой литературе: «Пророчества Мерлина» («Prophetiae Merlini», ок. 1135) и «Жизнь Мерлина» («Vita Merlini», ок. 1150) Гальфрида Монмутского.

(105) Двухчастная лекция Белого в «Доме песни» («I. Песня и современность. II. Жизнь песни») состоялась 6 ноября 1908 г.

(106) Ошибка; см. выше, примеч. 103.

(107) Замысел цикла лекций в «Доме песни» относится к февралю 1909 г. См.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 417–418.

(108) Наталья Алексеевна и Анна Алексеевна Тургеневы.

(109) В первоначальном варианте текста далее следовало:

из Гнездниковского, слушая щелки бича нам на головы из-за реторик, — затиснувши зубы, молчит, покрывался красными пятнами; и вдруг, схватяся за кресло, под ухо ко мне шеей дернется: журкать; средь близких умел бесподобно развить свой галоп афоризмов, подкидывая в небеса ясный диск, переметными блесками не уступавший д'Альгейму; на людях — молчит; но, дорвавшись до уха, трясется; и точит кинжал свой: под скатертью

(ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 241).

(110) Д'Альгейм написал книгу о М. П. Мусоргском (Moussorgsky. Paris, 1896) и перевел на французский язык либретто оперы «Борис Годунов».

(111) В первоначальном варианте текста далее следовало: «Бывало: в молчании тягостном под ослепительной речью д'Альгейма — тайфуны противоречивого чувства; пытается Энгель свое что-то вставить, — совсем не о том; но он — сбит, смят, растоптан; Рачинская, В. И. Оленина, В. Рукавишникова и княгиня Кудашева, как воробьи в пыли, — в трепете» (там же, л. 242).

(112) Фигура одной из четырех сивилл на боковых частях потолочного свода Сикстинской капеллы в Ватикане (роспись Микеланджело, 1508–1512).

(113) В первоначальном варианте текста далее следовало:

Щукин, славу создавший Матиссу, Матисса шампанским поил; даже раз полотно он подмазал Матиссово. П. И. д'Альгейм говорил жестом „Щукину“: ваши мешки с миллионом приму, но с условием, чтоб, отдавая мешок, вы мне стукнули в пол головою.

Он ждал, что Цирцея, Марй

— и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 244).

(114) Цирцея (Кирка; греч. миф.) — волшебница, обитающая на острове Эя в роскошном дворце; прибывших на остров спутников Одиссея, опоив колдовским напитком, превращает в свиней («Одиссея», песнь десятая).

(115) В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Скотина»?

— «Не благотворитель я, хоть… преклоняюсь!» Д'Альгейм, — пролетарий, восставший за свой риск и страх, — себя видел ошибочно «рыцарем»: жил не в 20-ом столетии он, а — в 12-ом; в чем коренилася ненависть «Щукиных»: под маскарадным «баронством» в д'Альгейме сверкала революционная молния; и тем сильнее, чем менее

— и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 244).

(116) Речь идет об окончании романа «Петербург» и обучении А. А. Тургеневой у бельгийского гравера Данса.

(117) В первоначальном варианте текста далее следовало:

— «Этот „род“ тысячу скручивает в сигарету: раскуривает в нос нам, нищим; и „он“ же художнику жалеет гроши на концерт и табак; приезжает Вейнгартнер; он нужен же для вдохновения; вы, сапристй, же художник! Вы тем, что уже написали, их облагодетельствовали… Двести в месяц! Двоим? А уплата за классы гравюры?.. Да-не, он — не богач: из народа… Не может он благотворить! А?.. В рассрочку?»

(ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 246–247).

(118) В первоначальном варианте текста далее следовало:

— «О, ради меня, — натяните им нос!»

— «Надо тех, кто сидит на мешках, оскорблять, им показывая: деньги — пыль; они думают, что бедняки приседают на корточки под золотою монетою, как и они?.. Представляете», — с жестом испанским, с поклоном в пространство, с отводом руки и с прыжками какого-то страстного мага:

— «Пускай они платят тысчонкою долг вам за ужин, которым утрете им нос!»

(там же, л. 247).

(119) В первоначальном варианте текста далее следовало:

не прощали; и — мстили; весьма обижало не то, что он — мот; обижало, что он — забастовщик: из принципа мот! Мотовские, игривые жесты его — из лишений, бессонниц, безумий, когда, повисающий, как на кресте, над разъятою бездной, он это висенье в игру превращал:

— «Жубн», — взвизгивал в самых жестоких минутах нужды

— и т. д. (там же).

(120) В первоначальном варианте текста далее следовало:

с радостной скорбью, глаза — два сафира — свои разрывая на мужа, вставала над черствою коркою хлеба

— и т. д. (там же).

(121) Цитата из романса М. И. Глинки «Как сладко с тобою мне быть…». См.: «На рубеже двух столетий», гл. 2, примеч. 13.

(122) Роланд — герой старофранцузского эпоса «Песнь о Роланде» (XII в.), борющийся с маврами-мусульманами.

(123) А. Матисс был в Москве в 1911 г. по приглашению С. И, Щукина; по приезде (23 октября) он остановился в доме Щукина в Знаменском переулке, где прожил около двух недель. См.: Гриц Т., Харджиев Н. Матисс в Москве. — В кн.: Матисс. Сборник статей о творчестве. М., 1958, с. 96 — 119; Русаков Ю. А. Матисс в России осенью 1911 года. — В кн.: Труды Гос. Эрмитажа, XIV. Л., 1973, с. 167–184.

(124) 77. — А. М. Поццо. Н. А. Тургенева стала его женой.

(125) В первоначальном варианте текста далее следовало: «удалилась торжественно; мыши, мы, — робко явилися в „Дом“; но никто — ни намека; П. И. лишь утроил любезности; в этом лукавом утрое, в потире рук, — тайная радость: накрыл!» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 252).

(126) В первоначальном варианте текста далее следовало:

с „петит“: без венца, без обрядов; так „петит“ декретировала; тот отъезд с точки зрения нравов мещан — сумасбродство; таков же отъезд Н*** с П ***; когда „бежали“, — шипели матроны московские; и были партии:

— „Бедные девочки, отданные на растерз декадентам“, — шипели одни

(там же).

(127) В первоначальном варианте текста далее следовало:

Д'Альгейм, посвященный заранее в планы «побега», был выше обрядов; «побег» занимал: романтично!

Он проклял совсем не за то нас: за то, что, когда Ася в Брюссель уехала, я отказался читать в «Доме песни» курс лекций (читал Лютер, он, Г. Рачинский, Мюрат); полетели крикливые письма: я — «враг», так что «бегство» со мною — предательство «Дома»: но А *** — не внимала.

Проклятие Н*** — тоже за расхожденье во взглядах: оно совершилось с разлетом синявых портьер, из которых рукав пиджака желто-серого с пальцем грозящим явил перещелки манжетки; и голос невидимого проклинателя из-за портьеры взвизжал с призадохами:

— «Аллэ ву з'ан!» [ «Вон!» (Примеч. А. Белого.)]

(там же).

(128) Этот конфликт Белый относит к октябрю 1909 г.: «Ссора с д'Альгеймами на почве <���…> моего отказа от чтения курса в „Доме песни“» (Ракурс к дневнику, л. 50).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Белый - Охотники каменного века [В дали времен. Т. VII]](/books/1077366/andrej-belyj-ohotniki-kamennogo-veka-v-dali-vreme.webp)