Соломон Волков - Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным

- Название:Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Независимая Газета

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-86712-092-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Соломон Волков - Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным краткое содержание

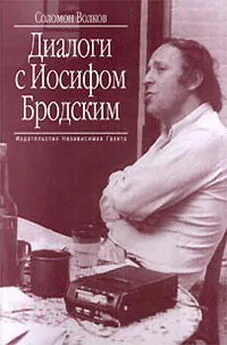

Страсти по Чайковскому» — еще одно произведение в жанре «разговоров» Соломона Волкова, известного музыковеда и культуролога. Русским читателям уже знакомы его «Диалоги с Иосифом Бродским» и «История культуры Санкт-Петербурга». В «Страстях по Чайковскому», впервые выходящих на русском языке, дан необычный портрет Чайковского сквозь призму восприятия великого хореографа Джорджа Баланчина. Одновременно книга является уникальным автопортретом самого Баланчина, раскрывающего читателю неповторимый сокровенный мир музыки.

Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конечно, я и позднее встречался с людьми, знавшими Чайковского: художником Александром Бенуа, князем Аргутинским. Дягилев был знаком с Чайковским. Он состоял с ним в каком-то очень отдаленном родстве, а потому любил называть Чайковского «дядя Петя». Дягилев как-то рассказал мне, что в молодости даже сочинил скрипичную сонату памяти Чайковского. Смеясь, говорил, что вышла ужасная гадость.

И конечно, старый Петербург был городом чудаков, оригиналов. Они ему придавали вкус и цвет. Я одного такого оригинала знал довольно хорошо — Левкия Ивановича Жевержеева. С его дочкой Тамарой мы поженились в России. Жевержеев был не старый еще человек, очень умный и богатый.

Волков: Знаменитый режиссер Всеволод Мейерхольд так написал о Жевержееве: «Город Петра — Санкт-Петербург — Петроград (как он теперь именуется) — только он, только его воздух, его камни, его каналы способны создать таких людей, как Жевержеев. Жить и умереть в Санкт-Петербурге! Какое счастье».

Баланчин :Ода, Жевержеев — петербуржец, наверняка, абсолютно! Он был владелец парчово-ткацкой фабрики и магазина церковной утвари на Невском проспекте. И театр он выстроил на Троицкой улице. На фабрике у Жевержеева делали рясы и митры для патриарха и прочего высшего духовенства. Вершок золотой парчи целый год, кажется, ткали. Целый год! Парча была толстая, тяжелая, из чистого золота. Такуюна патриарха надевали! У меня был приятель, пианист Копейкин. Мы с ним во Франции подружились, оба работали у Дягилева. В России до революции Копейкины владели фабрикой по изготовлению пуговиц. У всей русской армии были пуговицы металлические, и на каждой написано — «Копейкин». И еще они делали ордена, медали, бляхи, а также кресты и всяческие украшенияцерковные из золота. И когда был важный заказ, на Копейкинской фабрике говорили: «Вот, к нам заказ от Жевержеевых». Значит, Жевержеевы заказали крест золотой или что-нибудь такое.

У Жевержеева была замечательная библиотека: первые издания, тысячи редких книг. Они размещались в колоссальной квартире Жевержеева в Графском переулке. Двадцать пять комнат! Ему весь дом принадлежал. Я слышал историю, что будто бы это Жевержеев предложил нам пожениться — мне и Тамаре. Ничего подобного, никогда в жизни этого не было. Жевержеев на нас с Тамарой не обращал никакого внимания, был полностью поглощен своей уникальной коллекцией. Я у Жевержеевых жил, мне негде было жить. На квартире стояло великолепное пианино. Жевержеев очень Вагнера любил, у него был собран полный Вагнер. И он всегда меня просил: «Садитесь, пожалуйста, сыграйте мне что-нибудь из Вагнера». Я играл — конечно, не там, где пение, ансамбли всякие трудные, а больше вступления и увертюры. Вагнера Жевержеев с меня требовал— это точно. А жениться — нет. Мы с Тамарой поженились сами по себе, по-советски.

Петербург моего детства был большой, шумный город. Конку с империалами, на которой ездил Чайковский, сменили трамваи. Вместо газовых фонарей — электрические. Телефоны появились, паровое отопление. Я в этом городе родился. Когда был маленький, бонна нас водила гулять к «Прудкам», на Поклонную гору. Там три пруда было. В Суворовском саду гуляли. (Мы жили на Суворовском проспекте — напротив Академии.) Гуляли с бонной по набережной Невы и с нетерпением ожидали, когда в полдень с Петропавловской крепости грянет пушечный выстрел. В Зоологический сад ходили. Чайковский очень любил петербургский зоосад, часто его посещал. Его там особенно смешили играющие медвежата. А львов и тигров Чайковский жалел. Действительно, львы и тигры за решеткой выглядят жалко, убого. На них лучше смотреть в кино.

Потом меня засунули в балетную школу, полное название — Императорское Санкт-Петербургское Театральное училище. Я жил и воспитывался там, матери и отца не видел. Нас взяли в «казну», то есть на полное содержание за счет царской казны. Там, в школе, мы занимались, ели, спали, все там было. В большом репетиционном зале мы репетировали балеты. И маленький театр там у нас был свой, и домашняя церковь, и лазарет. Мы все петербуржцы — все те, кто воспитались в этой школе. Потому что мы были придворной школой. У нас были специальные формы — голубые мундиры, очень красивые: серебряные лиры на воротничках и фуражках, — и нас возили в каретах. Впереди, на облучке, два человека сидело в ливреях! Как в «Золушке». И нас представляли государю императору — Николаю II, сыну Александра III, покровителя Чайковского. Это было 6 декабря — Николаев день, царские именины. В этот день (и в день именин царицы тоже) в школьной церкви была специальная служба. Шоколад давали пить, вкусный! Николай II очень любил балет «Конек-Горбунок». Ему главным образом нравился марш в конце балета, такой немецкий марш. Этот марш туда специально для него вставили. Мы все, дети, в этом марше участвовали. А потом переодевались и шли парами — мальчики и девочки — к императору. С воспитателем и воспитательницей. Девочки, кажется, первые, потом — мы в мундирах, руки по швам.

Все думают, что царская ложа в Мариинскомтеатре — центральная. На самом деле ложа царя была боковая, справа. В нее был отдельный вход, отдельное фойе, специальный подъезд большой. Когда входите, это как колоссальная квартира: люстры, стены обиты голубым. Император там сидел со всей своей семьей: императрица Александра Федоровна, наследник, дочки, — а нас выстраивали по росту и представляли: вот Ефимов, Баланчивадзе, Михайлов. Царь был невысокий. Царица была очень высокая, красивая женщина. Она была одета роскошно. Великие княжны, дочки Николая, тоже были красавицы. У царя светлые выпуклые глаза, он картавит. Он спрашивает: «Ну, как вы?» Нужно было ногой шаркнуть и ответить: «Премного довольны, Ваше Императорское Величество!» Нам дарили шоколад в серебряных коробочках, замечательных! И кружки изумительной красоты, фарфоровые, с голубыми лирами и императорскими вензелями. Я это все не сохранил. Мне в то время это совершенно неважно было.

И как замечательно, что мы были под императорским покровительством, и весь балет тоже. Не нужно было собирать деньги у богатых купцов или банкиров. Потому Петипа мог так роскошно ставить балеты Чайковского. На это деньги нужны огромные! А царь требовал немногого — чтобы ему сыграли марш из «Конька-Горбунка».

Как хорошо, что наш государь имел уважение к искусству и музыке. Это была царская традиция — и от нее была польза и Чайковскому, и другим великим русским музыкантам, и балету. Мы были все на императорском иждивении. У нас в школе были слуги, лакеи: все видные мужчины в униформе, пуговицы застегнуты сверху донизу. Мы вставали, мылись, одевались и уходили. Кроватей не застилали, всё так бросали. За нами слуги прибирали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: