Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Название:Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Моркнига

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903080-62-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах краткое содержание

В книге, написанной специалистом в области боеприпасов читатель найдет экскурсы в газовую динамику, физику деления ядер и разделения изотопов, электронику больших токов и напряжений, магнитную кумуляцию, электродинамику, и даже — и историю боевого применения различного оружия.

Издание обильно иллюстрировано: чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть его на любой странице и полистать. Среди иллюстраций много оригинальных, которые были получены автором при проведении опытов (некоторые, наиболее безопасные из них, он рекомендует провести и читателю). Если дать себе труд прочитать несколько абзацев, то можно убедиться и в том, что книга написана живым языком. Она рассчитана на тех, кто интересуется физикой — как получивших высшее образование в этой области, так и тех, кто знает предмет в пределах школьного курса.

Огонь! Об оружии и боеприпасах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

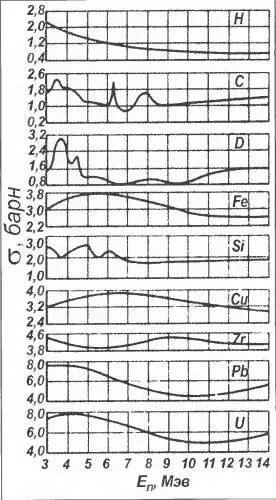

…Идея пришла неожиданно. Сопоставив длительность формируемого нейтронного импульса (менее микросекунды) и время замедления нейтронов (миллисекунды), автор понял, что, если окружить генератор замедлителем и сформировать импульс, то из замедлителя сначала выйдут нейтроны, испытавшие малое число столкновений, а значит — довольно высокоэнергетичные, потом — «потолкавшиеся подольше», подрастерявшие свою энергию, и уж затем — тепловые. Если для визуализации изображения применить электронно-оптический преобразователь (ЭОП), то, запуская его с определенной задержкой по отношению к началу нейтронного импульса, можно менять и энергию частиц, используемых для контроля. Это сулило прямо-таки революционное расширение возможностей нейтронографии: определив ход зависимостей от энергии нейтронов яркости свечения изображений различных деталей исследуемого объекта, можно идентифицировать вещество, из которого изготовлена деталь, потому что яркость пропорциональна сечению взаимодействия нейтронов (рис. 3.5), которое для каждого элемента весьма индивидуально зависит от их энергии. Причем, появлялась возможность проявления деталей из легких элементов — задача, непосильная методу рентгеновского контроля!

После выяснения, в каких подразделениях института есть подходящее оборудование, пришлось обратился в лабораторию, занимавшуюся регистрацией гамма-излучений ядерных взрывов. Подобные подразделения считались вспомогательными, не были избалованы вниманием начальства и их руководители стремились наладить прочные связи с подразделениями «основной тематики». «Нейтронная» тематика считалась основной, поэтому меня радушно приняли и рассказали о достижениях, в частности — о системе спектроскопии гамма квантов, показали огромные монокристаллы йодида цезия в специальных контейнерах и фотоэлектронные умножители, регистрирующие вспышки в кристаллах, порожденные гамма квантами. Подобное было памятно еще по институтским лабораторным работам, но здесь уровень аппаратуры был куда более высок, а контейнеры с самыми большими монокристаллами можно было поднять лишь обеими руками. Я вспомнил о существовании таких монокристаллов десятилетие спустя, а тогда стал задавать вопросы об ЭОПах. Оказалось, что и они имелись.

Настал и мой черед рассказать о задаче. Тут лица собеседников вытянулись от разочарования: тематика хотя и была «нейтронной», но не оружейной, а значит — не главной. Аппаратуру дать взаймы отказались, но компромисс был достигнут: разрешили, чтобы с ней работал их техник, «а уж вы с ним сами договоритесь». «Договаривались» в таких ситуациях при помощи спирта. Техник оказался веселым и знающим малым, наладив аппаратуру и получив, что причиталось, он заходил потом лишь изредка, проверяя только наличие всех приборов.

Технологические возможности института позволили изготовить конвертер (преобразователь нейтронного излучения в световое), смешав бор, сульфид цинка и «связав» смесь полиэтиленом. При захвате нейтронов ядрами бора получались альфа-частицы, которые и вызывали вспышки света в сульфиде цинка.

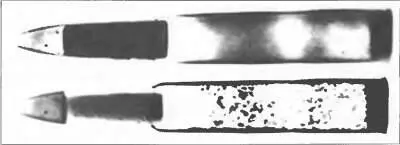

Вскоре начались плановые испытания генераторов на полный ресурс. «Гоняя» генераторы, попутно облучали патрон и не минуту, не час, а почти неделю! Результаты не радовали: на экране виделись лишь отдельные вспышки. Чтобы не подвергать риску быть «экспроприированным» фотоаппарат, срочно изготовили из фанеры кассету, прижимавшую к экрану кусок аэрофотопленки. И результат был получен: пленки, экспонированные при задержке запуска ЭОПа и без нее заметно отличались, что свидетельствовало об изменении средней энергии нейтронов, на которых велся контроль (рис. 3.6)! Низкоэнергетичные нейтроны позволили обнаружить и порох, что было недоступно для нейтронов быстрых, а уж тем более — для рентгена. Неважно, что изображения были получены после недельного коллекционирования отдельных вспышек! Неважно, что компоненты конвертера оказались смешанными явно неравномерно! Главное — работал принцип!. А если так, то, применив более мощный источник нейтронов (например — импульсный реактор), можно было, лишь «просветив» предмет снаружи, узнать не только его устройство, но и изотопный состав любой его детали по выбору: достаточно было укрепить на ее изображении фотоэлемент и получить зависимость его показаний от величины задержки запуска ЭОПа (а значит — и от энергий нейтронов). Ясно, что тут требовались сложные расчеты эффективности конвертера для нейтронов разных энергий, экранирования одного материала другим, по все эго было под силу ЭВМ, только входившим тогда в обиход научных учреждений…

…В НИИ авиационной автоматики (НИИАА, позднее — ВНИИА) автор попал по распределению — для выполнения дипломной работы. Чтобы понять принципы действия «авиационной автоматики», вернемся к нашим сборкам.

Ранее упоминался U 235, но ключевую роль во многих областях это вещество уступило плутонию — 239. Плутоний получают в реакторах, облучая «очищенный» от 235-го изотопа уран мощными нейтронными потоками. Далее следуют ядерные превращения, в результате в облученных «блочках» остается плутоний, который отличается от урана валентностью, что допускает его отделение химическими методами, но все равно стоит плутоний примерно в шесть раз дороже U 235. Однако стоимость уступает по значению другим свойствам плутония. При делении ядро Pu 239испускает в среднем 2,895 нейтрона — больше, чем U 235(2,452). К тому же, в плутонии ниже сечения нейтронных реакций не вызывающих деления. Все это приводит к тому, что уединенный шар Pu 239становится критичным при почти втрое меньшей массе, чем шар U 235, а главное — при меньшем радиусе, что очень важно, поскольку позволяет снизить габариты критической сборки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: