Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Название:Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Моркнига

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903080-62-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах краткое содержание

В книге, написанной специалистом в области боеприпасов читатель найдет экскурсы в газовую динамику, физику деления ядер и разделения изотопов, электронику больших токов и напряжений, магнитную кумуляцию, электродинамику, и даже — и историю боевого применения различного оружия.

Издание обильно иллюстрировано: чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть его на любой странице и полистать. Среди иллюстраций много оригинальных, которые были получены автором при проведении опытов (некоторые, наиболее безопасные из них, он рекомендует провести и читателю). Если дать себе труд прочитать несколько абзацев, то можно убедиться и в том, что книга написана живым языком. Она рассчитана на тех, кто интересуется физикой — как получивших высшее образование в этой области, так и тех, кто знает предмет в пределах школьного курса.

Огонь! Об оружии и боеприпасах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разложение такой смеси происходит с выделением небольшой (на единицу ее объема) энергии, но детонация стала возможной не только из-за мощного инициатора, но и из-за размеров заряда, который, в соответствии со сформулированным в пятидесятых годах XX века Ю.Б. Харитоном критерием, должен превышать (и — превысил!) произведение скорости звука на время разлета вещества.

Читатель наверняка заметил, что автор забежал вперед — стал приводить примеры, совсем не из того времени, когда «вышли на арену» бризантные ВВ и бездымные пороха. Верно: теория детонации стала достаточно полной лишь к середине XX века, а до того взрывы изучались методом «втыка» — все подбиралось опытным путем, потому что не было приборов для изучения столь быстрых процессов. А вот механика была уже достаточно развитой наукой, позволившей вполне удовлетворительно описать процесс стрельбы, что было необходимо: орудия наводились уже не на глаз, а имели оптические прицелы, панорамы и вполне точные механизмы горизонтальной и вертикальной наводки (рис. 1.10). Из фотографии также видно, что изменились и форма снарядов: теперь они несли куда больше снаряжения, чем такого же калибра ядра. Но такой выигрыш дался непросто: необходимо было предотвратить кувыркание снаряда в полете и обеспечить его падение у цели головной частью вперед, чтобы безотказно сработал взрыватель. Для этого снаряду придавалось вращение в стволе (благодаря имеющимся там нарезам), а остальное делал гироскопический эффект.

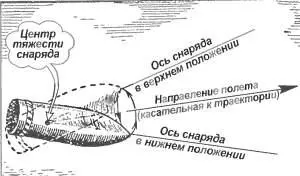

Попробуйте толкнуть вращающийся волчок: он не упадет на бок, а станет поворачиваться вокруг оси вращения, всегда — под прямым углом к направлению действия внешней силы. На вылетевший из ствола и делающий около 500 оборотов в секунду снаряд тоже действует сила — сопротивление воздуха — и он поворачивает ось своего вращения (рис. 1.11). Но сопротивление воздуха действует непрерывно и следствием будет прецессирование снаряда в полете (рис. 1.12), признаки которого автору пришлось наблюдать лично.

…Воздух на полигоне содрогнулся от мощного звука артиллерийского выстрела. Стреляли гаубицы. Чтобы отличать артиллерийские стволы по «голосу» опыта не хватало, но траектории пролетавших высоко над головой снарядов были навесными, гаубичными. Снаряды, удаляясь, еще набирали высоту; вдалеке хлопали их разрывы. Удивил звук полета, совершенно не похожий на свист, который можно услышать в саундтреке кинофильмов. Это было шипение, становившееся то громче то глуше. Частота изменений интенсивности звука была около десятка герц. Конечно, кино не может рассматриваться как надежный источник информации о физических, а тем более, исторических явлениях и пришлось задумался над результатами наблюдений.

Объяснить шипение было легко — это были акустические колебания, порожденные локальными сжатиями и разрежениями воздуха при полете снаряда. А вот модуляция шипения… Очевидно, она происходила из-за прецессирования: оно явилось причиной периодического смещения зон различной слышимости в пространстве…

…В Первую мировую войну ее основные участники вступили, опираясь на два важнейших вещества в своих арсеналах: пикриновую кислоту (тринитрофенол) и тротил (тринитротолуол). Правда, были кандидаты и помощнее: гексоген (циклотриметилентринитрамин), синтезированный Хеннингом еще в 1898 г. и творение Толленса 1891 г. — тэн (пентаэритриттетранитрат), но время их пока не пришло: производство было сложнее, а плотности химической энергии и скорости детонации — хоть и повыше, но процентов на 30–40. Основные ВВ вполне удовлетворительно дробили корпуса осколочных и фугасных снарядов, которые существенно потеснили в арсеналах широко применявшуюся в «эру черного пороха» шрапнель.

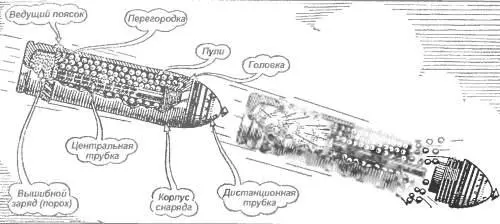

Этот снаряд для поражения живой силы был изобретен в 1803 г. и назван по имени своего создателя, капитана английской службы. В полете трубка (таймер, обычно — пиротехнический) воспламеняет в шрапнели заряд черного пороха, выталкивая из корпуса снаряда готовые поражающие элементы — чугунные шарики (рис. 1.13). А не собрала шрапнель свой урожай потому, что почти не было целей для нее на полях боев: после краткого романтического периода, который во французской, например, армии называли «элан виталь» (душевный порыв) стороны до отвала накормили друг друга огнем и стали зарываться в землю (рис. 1.14). В окопах глубиной в несколько метров солдатам не были страшны ни шрапнель, ни фугасные гранаты небольших калибров. Мощные снаряды гаубиц и мортир, с взрывателями, установленными на замедление, конечно, могли принести неприятности, но только — при близких разрывах. Полевые оборонительные линии непрерывно совершенствовались. Да еще и опирались на построенные до войны крепостные системы с совсем уж умопомрачительными бетонными сводами над головами их защитников. Такое стало возможным потому, что, несмотря на насыщенность огневыми средствами, полки и дивизии были малоподвижными, не могли быстрым маневром сорвать попытки противника построить прочную оборону. На такое способны танковые и механизированные войска, но им только предстояло родиться. Ну а аристократическую кавалерию густо расставленные в обороне пулеметы секли, как капусту.

Автор не разделяет восхищение некоторых историков технической эрудицией командования германской армии, сделавшего перед войной ставку на тяжелую артиллерию: по ее количеству, да и качеству дивизии Центральных держав (Германии, Турции, Австро-Венгрии) существенно превосходили соединения Антанты. Основой для скепсиса служит то, что позже, на задыхающихся от недостатка сырья заводах Рура, с натугой стали изготавливать олицетворявшие тупиковые направления развития артиллерии сверхдальнобойные орудия, эффект от применения которых вполне можно оценить как ничтожный. Автору не раз приходилось быть свидетелем, как принимаются решения государственными мужами и он склонен полагать что в предвоенные годы на одном полигоне сердце крайне высокопоставленного услаждалось видом гаубицы, которая, после суетливой беготни вокруг нее людишек в мышиного цвета мундирах и бескозырках, мощно ахала, выпуская в небо снаряд — благодаря немалым размерам, его можно было и увидеть; а значительно восточнее, для особы равного положения молоком и медом лился топот коней легкой полевой батареи, стремительно разворачивающейся «с передков», и, после вскрика «огонь!» молодцеватого офицера с усиками — посылавшей в сторону мишенного поля снарядную очередь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: