Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Название:Огонь! Об оружии и боеприпасах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Моркнига

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903080-62-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Огонь! Об оружии и боеприпасах краткое содержание

В книге, написанной специалистом в области боеприпасов читатель найдет экскурсы в газовую динамику, физику деления ядер и разделения изотопов, электронику больших токов и напряжений, магнитную кумуляцию, электродинамику, и даже — и историю боевого применения различного оружия.

Издание обильно иллюстрировано: чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть его на любой странице и полистать. Среди иллюстраций много оригинальных, которые были получены автором при проведении опытов (некоторые, наиболее безопасные из них, он рекомендует провести и читателю). Если дать себе труд прочитать несколько абзацев, то можно убедиться и в том, что книга написана живым языком. Она рассчитана на тех, кто интересуется физикой — как получивших высшее образование в этой области, так и тех, кто знает предмет в пределах школьного курса.

Огонь! Об оружии и боеприпасах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

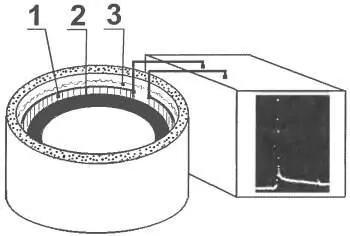

В опытах (рис. 4.59) одновитковый соленоид из меди 1 окружал кольцо 2. Оба погружалось в жидкий азот 3, где кольцо и обретало сверхпроводимость. Источник тока формировал, в соленоиде 1 импульс с коротким (в сотню наносекунд) фронтом. Индуктивность соленоида вначале мала, потому что внутри него находится сверхпроводящая вставка, поэтому возрастание тока определяется только возможностями формирователя. Магнитное поле сосредотачивается в узком зазоре между сверхпроводником и соленоидом: в сверхпроводник оно не может проникнуть, потому что там индуцируется ток, полностью его компенсирующий, а в соленоид из меди хоть и проникает, но — медленно. Когда же ток в сверхпроводнике превышает критическое значение, возникает фазовый переход, по одну сторон которого пленка еще сверхпроводящая, а по другую — проводит плохо. Фронт перехода двигается от периферии кольца к его оси. Как оказалось, скорость этого движения довольно велика (десяток километров в секунду или — сантиметр в микросекунду), но слабо зависит от индукции внешнего магнитного поля. Это позволяет за те доли микросекунды, пока магнитное поле «ест» сверхпроводимость кольца шириной в несколько миллиметров, успеть «накачать» существенную энергию в соленоид. Когда же фронт фазового перехода достигает внутренней границы кольца, ток, а значит, и магнитный момент меняются очень быстро и эмиссия РЧЭМИ существенна, хотя и уступает по мощности излучению ЦУВИ почти два порядка.

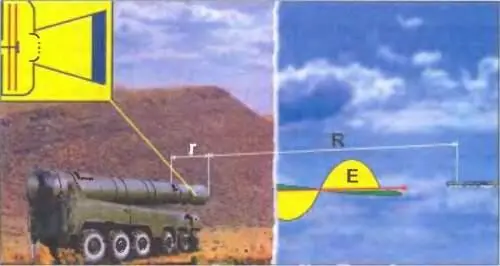

Ценность сверхпроводникового излучателя, помимо его простоты (рис. 4.60) — в том, что его можно сделать невзрывным (например, получив импульс тока в соленоиде от кабельного формирователя), и в этом качестве использовать для исследований воздействия сверхширокополосного РЧЭМИ па электронику в лабораторных, а не полигонных условиях, что во многих случаях более удобно. Многие образцы электроники, подтвердившие ранее свою стойкость к ЭМИ ЯВ, выходили из строя при воздействии сверхширокополосного импульса РЧЭМИ: принимая во внимание различия в спектральном составе излучения в том и в другом случае, такой результат можно было предвидеть.

…Особенности сверхширокополосного излучения — распространение по всем направлениям от источника и прием целью со всех направлений — просто-таки горланят о подходящем ему военном применении: в боеприпасах, разрывы которых вероятны на любых направлениях относительно цели. Правда, на больших расстояниях, когда воздействующие плотности мощности или энергии РЧЭМИ близки к минимальным эффективным значениям, функциональное поражение становится вероятностным, зависящим от расположения точки подрыва ЭМБП. Но ведь и для осколков, с увеличением дистанции от подорванного боеприпаса, сплошное поражение целей вырождается в вероятностное.

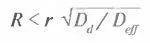

…Одним из парадоксов электромагнитного оружия является то, что создавать чересчур мощный и одновременно малоразмерный источник РЧЭМИ бессмысленно. Как уже известно читателю, электромагнитное излучение представляет колебания магнитного и электрического полей, и, если напряженность последнего достаточно высока — может произойти пробой среды, где распространяется излучение. Конструкция самого источника тщательно изолируется, но и на его поверхности плотность энергии излучения не должна превышать пробивного значения для окружающего воздуха, иначе РЧЭМИ не поразит цель, а будет поглощено «чехлом» из образованной им же хорошо проводящей плазмы. На такой чересчур мощный источник пришлось бы ставить дополнительный слой изолятора, искусственно увеличивая его размер, чтобы снизить плотность энергии РЧЭМИ на поверхности и не допустить пробоя! Излучение ослабляется пропорционально квадрату расстояния, значит и максимальная дальность поражения (R) жестко связана с размером источника (r) и отношением плотностей энергии РЧЭМИ: пробивной (D d) к минимально необходимой для требуемого воздействия на цель (D eff):

Для направленных источников РЧЭМИ в качестве «r» выступает длина (рис. 4.61), для изотропных «r» — радиус.

Если уж «стрелять» узким пучком РЧЭМИ, то не с самолетов, с километровых высот: там потенциал пробоя (D d) разреженного воздуха мал, значит, будет низка и начальная плотность энергии РЧЭМИ, а до земли дойдет пучок, вполне безопасный для цели. Разумнее стрелять «снизу» (где уровень D dвыше) «вверх».

Тот же пробой делает практически нереальным и создание на поле боя таких плотностей мощности РЧЭМИ, которые представляли бы опасность для человека.

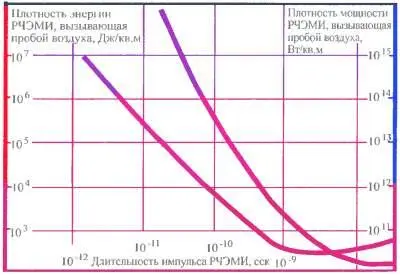

Пробой — фундаментальное ограничение, с которым ничего нельзя поделать, и, как угодно изменяя конструкцию источника РЧЭМИ, невозможно устранить связь его размеров с теми максимальными дальностями поражения электроники, которые можно ожидать при боевом применении. В чистом, сухом воздухе на уровне моря, цель средней стойкости поражается на дальности, не превышающей тысячу размеров источника (R<1000 г), даже если плотность энергии РЧЭМИ на его поверхности максимально возможная — пробивная. Кстати, пробивная напряженность для воздуха тем выше, чем короче импульс РЧЭМИ (рис. 4.62), так что применяя источник, формирующий короткие импульсы, можно получить выигрыш не только в эффективности действия по цели, но и сделать устройство более энергоемким.

Обычно подобные пояснения быстро надоедали высокопоставленным собеседникам и следовала реплика: «Ну, и что?». Действительно, ни студентов, ни заказчиков утомлять подобными рассуждениями нельзя. И если первые, помня о дамокловом мече неудовлетворительной оценки, промолчат, то вторые вполне могут мстительно решить про себя не иметь больше дел с «засирающим мозг». Законы жанра требуют заинтересовать собеседника чем-то близким, дорогим и понятным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: