Михаил Ульянов - Реальность и мечта

- Название:Реальность и мечта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9697-0458-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ульянов - Реальность и мечта краткое содержание

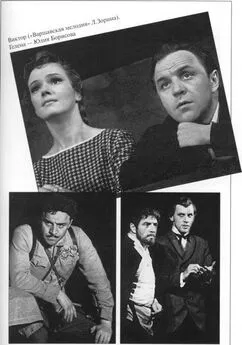

Михаил Александрович Ульянов (1927–2007) не просто великий артист нашего времени — это целая эпоха в отечественном театре и кинематографе. Свою последнюю книгу он назвал "Реальность и мечта", подразумевая под реальностью все сыгранные роли, а под мечтой — те, что еще хотелось сыграть. Это доверительный рассказ о том времени, в какое довелось ему жить, о его деятельности как председателя Союза театральных деятелей и художественного руководителя театра им. Е. Вахтангова, о взаимоотношениях со многими замечательными артистами и режиссерами — Рубеном Симоновым, Юлией Борисовой, Юрием Яковлевым, Нонной Мордюковой, Василием Лановым…

Реальность и мечта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я думаю, что это мой первый более или менее услышанный радиомонолог. Пожалуй, он стал и первой работой у микрофона, которая принесла мне удовольствие и ощущение радиожи- тия. Может быть, потому, что сам по себе рассказ очарователен и душист, может быть, потому, что моя неумелость и моя нетронутость, что ли, «радийная» совпали с его чистотой. И действительно, вместе с замечательной музыкой Рахманинова, подобранной для той передачи, мой голос создавал какое-то необычайное, прозрачно-грустное и лирически-нежное настроение.

Позже иногда передавали эту запись, и я с удовлетворением отмечал, что она не утеряла своих особенностей.

Я много работал с Александром Петровичем Шиповым. Он был одним из старейших режиссеров, очень дотошным, и добивался точнейшего выполнения своих просьб, воплощения своего видения. И вот однажды мы с ним озвучивали рассказ Скитальца «Полевой суд». Рассказ очень русский и довольно яростный, о том, как крестьяне судятся с помещиком за землю и полевой суд решает дело в пользу помещика, и тут же на глазах у всей деревни бедных зачинщиков тяжбы секут. Рассказ напомнил мне времена Стеньки Разина.

Я это произведение понимал по-своему, каким-то внутренним чутьем ощущал, а Александр Петрович меня все время поправлял. Мы трижды переписывали работу, и тем не менее она у нас не получалась: что-то во мне было зажато, мне не хватало дыхания. Я «пел» чужим голосом. Голос по молодости у меня был еще не окрепший, еще колебался, к тому же давила жесткая режиссерская воля. Поэтому я постоянно терял естество и истинность звучания. Наконец я заявил: «Александр Петрович, разрешите, я запишу так, как чувствую сам. А вы вольны потом запись пустить или не пустить в эфир или даже взять другого актера». Шипов согласился, и в эфир рассказ вышел именно в моей интерпретации.

Рассказываю это не для того, чтобы доказать, что я был правее и умнее. Отнюдь нет. Речь о том, что в любой работе, особенно на радио, важно иметь личное желание исполнить именно этот рассказ, именно это произведение, потому что такое желание придает голосу нужное звучание. Если читаешь то, что тебе неинтересно, звук не резонирует с душой, затухает. А если рассказываешь о том, что кажется необычайно важным и существенным, если хочется, чтобы об этом услышали другие, то звучание приобретает большую глубину и объемность. Так и в жизни бывает. Если человек рассказывает нехотя, это один рассказ; когда же он, захлебываясь от энтузиазма, сообщает о чем-то поразительном — это нечто другое.

Но на радиозапись, что греха таить, актеры частенько приходят не очень подготовленными, и в этой связи мне хочется рассказать одну историю, которая меня поразила настолько, что я ее и сейчас помню так отчетливо, будто все случилось вчера.

Я снимался в картине «Екатерина Воронина». Роль бабушки играла Вера Николаевна Пашенная, героиню — Людмила Хитяева. Снимали мы в Нижнем Новгороде, тогда еще Горьком, на откосе. Из Заволжья дул сильный холодный ветер. Актеры нервничали, боялись простудиться. Многие все время убегали в конторку греться, и только Пашенная стояла непоколебимо. Ей говорили, а она была в группе самой пожилой и, конечно, самой знаменитой, самой уважаемой актрисой: «Вера Николаевна, пожалуйста, идите в тепло». «Нет, — отвечала она, — я нужна съемке, я нужна кадру, я готова работать».

А ведь снимали проходной, малозначительный эпизод, и присутствие ее в кадре, в общем-то, было не столь уж существенно.

Прошли годы. Однажды меня пригласили в радиопередачу, в которой участвовала Пашенная. А как обычно проходит работа? Вручают текст, считывают его по первому разу, режиссер приблизительно объясняет, что нужно сделать, какие задачи он ставит перед собой, перед актерами, и люди расходятся по домам. Некоторые отмечают ударения, некоторые раза два прочтут, а некоторые приходят, вообще не заглянув в текст, и начинают с ходу что-то лепить и мастерить. Похоже проходила и та работа. Мы так же собрались, поговорили, потом разошлись и через четыре или пять дней, уж не помню точно, собрались все вместе… и я с каким-то непониманием и трепетом вдруг увидел, что Вера Николаевна Пашенная почти весь свой текст знает наизусть. Она, которая была так занята! Она, которая вела курс в училище, очень много играла в Малом театре, занималась серьезно общественной работой! И именно у нее текст был выучен!

На всю жизнь запомнил я это святое отношение к своему делу, которое старики часто нам демонстрировали.

Одну из работ на радио режиссировала Татьяна Александровна Заборовская. Вместе с незабвенным Евгением Урбанским мы записывали спектакль по американскому сценарию «Скованные одной цепью». Это было трудно, ведь в процессе встреч у микрофона нам предстояло создать полнокровные образы. Два человека, негр и белый, скованные друг с другом, бегут из тюрьмы и вынуждены все время быть рядом. Их отношения, изменение этих отношений — суть, сюжет произведения. Сначала они люто ненавидят друг друга, но потом постепенно приходят к взаимопониманию и даже к братской любви. Урбанский записывал негра, я — белого. Запись шла медленно и мучительно, но было в ней что-то очень для меня интересное, и я до сих пор помню могучего человека рядом с собой, взволнованную Татьяну Александровну за стеклами пульта и то, как мы старались найти все крепнущую дружескую связь между героями пьесы. Наверное, она возникла и между нами тоже.

Мне повезло, я действительно считаю это великим счастьем — записать несколько произведений Александра Трифоновича Твардовского: «Василия Тёркина», «За далью — даль», «Дом у дороги».

«Тёркин». Хрестоматийнейшая вещь. Тысячу раз на разных самодеятельных и профессиональных сценах читанная, игранная, спетая, в расхожем виде известная и вроде бы всем понятная. «Тёркин» вошел уже в плоть и кровь русского народа. «Тёркин» неотделим от него, это синоним бойца — храбреца, удальца и молодца. Поэтому браться за поэму было необычайно интересно, но и чрезвычайно опасно. В свое время ее замечательно читал Дмитрий Николаевич Орлов, один из прекраснейших российских чтецов-декламаторов. Но нет, слово «декламатор», пожалуй, к нему не подходит. Он даже не был чтец, это не точно определяет его манеру. Он был абсолютно уникальный, чарующий рассказчик. Надо послушать, как он записал «Конька-Горбунка», русские сказки, какие у него передачи о деде Щукаре, как он читал четвертую книгу «Тихого Дона». Трудно даже рассказать, до какой степени он был по-российски звучен. Орлов весь был как частушка, как поговорка, как присказка. В его необычном певучем голосе звучала Россия во всей ее неслыханной простоте, и наготе, и неприхотливости, и в то же время поэтичности. И его запись «Василия Тёркина» тоже была очень известна. И когда мне предложили заново переписать поэму, я сразу понял, с какой глубочайшей ответственностью мне надо подойти к этой работе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: