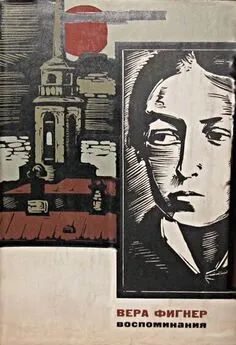

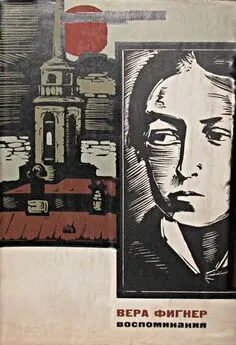

Вера Фигнер - После Шлиссельбурга

- Название:После Шлиссельбурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев

- Год:1933

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Фигнер - После Шлиссельбурга краткое содержание

Третий том воспоминаний Веры Николаевны Фигнер

После Шлиссельбурга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Земской учительнице, посетившей Куприяновых, особе очень развитой, как мне ее рекомендовали, я дала целую библиотеку отличной литературы того времени, названий 200, если не больше, по беллетристике, истории и общественным вопросам, дала с тем, чтобы за отсутствием библиотеки грамотные крестьяне могли пользоваться этим книжным богатством. Прошло месяца три; я попросила вернуть книги. Они пришли и носили такие явные признаки пуховой подушки, в которой были спрятаны, что мне стыдно было спросить поборницу просвещения, давала ли она кому-нибудь эти книги.

Летом 1905 г. в Москве происходил съезд земских деятелей. Тетюшский помещик и казанский мировой судья В. П. Куприянов, мой кузен, участвовал на этом съезде. Желая познакомить население с вопросами, обсуждавшимися на съезде, он предложил земской управе созвать для этого некоторое количество крестьян уезда, усилив ими экономический совет из 5–6 членов, который существовал при управе. Этому собранию Куприянов хотел сделать доклад о происходившем на съезде и предложить собравшимся обсудить нужды населения. Время было такое, что нельзя было не понимать, как важно накануне изменения государственного строя пробудить сознание в массах и приобщить их к новым идеям. Предложение было принято; решено разослать во все волости повестки (с приглашением в земскую управу) таким крестьянам, которые, вернувшись домой, могли бы толково передать другим содержание бесед.

Поговорив с кузеном, я обратилась к уже упомянутой земской учительнице, 29 лет учительствовавшей в большом селе. Каково же было мое изумление, когда на просьбу указать из ее бывших учеников лицо, наиболее подходящее для приглашения на собрание, она ответила, что таких лиц не знает и указать никого не может. Возмущенная, я стала стыдить и упрекать ее: что же она делала в течение 29 лет учительства, если не подготовила ни одного десятка развитых крестьян? Какова же после этого миссия учителя в деревне? И кто же, кроме учителя, может быть проводником просвещения и культуры в массу населения?.. Сконфуженная учительница задумалась и, в конце концов, выжала из своей памяти несколько имен, нужных нам.

Итак, она 29 лет обучала детей грамоте, год за годом от такого-то до такого-то часа занимаясь в школе, и выпускала полуграмотных ребят в жизнь, не делая решительно ничего для дальнейшего развития их ума и поддержания в них стремления к знанию и развитию. Общественная и государственная жизнь не касалась ее и шла где-то в неизмеримой дали мимо нее.

Жаль было детей, порученных этим руководительницам, жаль и жалких учительниц, столь бедных духом, что они ничего не могли или не смели дать населению.

Это население умственно спало: у него не было стремления к знанию, сознания необходимости его.

Напрасно было куплено много книг для взрослых при устройстве никифоровской библиотеки: в ней было в 1905 г. всего 65 читающих, и это были почти исключительно школьники, если не считать десятка лиц из причта и помещичьей конторы.

Напрасно выписывались газеты для читальни: никто не посещал ее, как я убедилась, частенько заглядывая в нее.

Когда наша семья пригласила в Никифорово особую учительницу для вечерних классов, охотников посещать их нашлось всего двое. Видя равнодушие крестьян, мы эти классы закрыли.

Молодежь 15–16 лет, обращаясь ко мне за книгами, просила «рóманов», как они произносили это слово; а взрослые крестьяне, называвшие себя «сознательными», на предложение брать у меня книги отвечали:

— Мы все знаем, — кроме того, как видно, что учиться надо до конца жизни.

Глава десятая

Впечатления и факты

Общее впечатление, полученное от деревни, в которую я попала, было таково, что она осталась по отношению к уровню культуры в том же положении, в каком она была в Саратовской губернии в 1878 году, когда с сестрой Евгенией я жила там с идейной целью. В ней не была совершена самая элементарная подготовительная работа: не существовало контингента хотя бы вполне грамотных людей, т. е. таких, которые ясно понимали бы читаемое и могли бы вразумительно читать вслух другим. Деревня представлялась косной, равнодушной и неподвижной, между тем как в центрах события сменялись быстрой чередой: происходила всеобщая забастовка, объявлялся манифест 17 октября, происходили демонстрации. Но деревня была далека от политики: она не получала и не читала газет и, за отсутствием их, о манифесте и слыхом не слыхала. В городах все было в движении; даже мертвая Казань расцветилась флагами, оживилась радостными манифестациями при вести о свободе; в ответ — встали черносотенцы, произвели уличные избиения и убийства среди мирного населения, которое не оставалось в состоянии пассивности и ликованием встретило октябрьский манифест. Слухи о внутренней междоусобице из Казани все же доносились народной молвой в глубь уезда, но смутные, преувеличенные, искаженные, и порождали в деревне смуту по поводу всего совершающегося. Здесь не понимали: за что? зачем и почему? Недоумевали, в чем дело; не знали, как отнестись к совершающимся фактам, во имя чего они совершаются.

Деревня недоумевала, не понимала; она не знала и оставалась неподвижной перед лицом того, что носило характер политический. Но картина изменилась, когда со стороны правительства последовали указы в пользу малоземельных и безземельных крестьян, ими изобиловал и наш уезд. Эти указы, как известно, открывали крестьянам возможность приобретать землю при посредстве крестьянского банка, на условиях ссуды до 95 % покупной цены; для безземельных даже совсем без приплаты (указ 3 ноября 1905 г.).

Гонимая земельным голодом, деревня тотчас пришла в движение: началась лихорадочная погоня за землей, ее цена быстро пошла в гору, достигнув 150 р. за десятину, что было непомерно высоко для нашего уезда. Это движение не было ни идейным, ни революционным. Оно не имело ничего общего со стремлениями левых партий: в нем не было ни малейшего намека на социализацию или национализацию земли, никакого сознания единства интересов всего малоземельного крестьянства. Напротив, в нем определенно сказывался дух индивидуализма в смысле особности и даже антагонизма интересов каждого селения по отношению к другим в округе. Облюбовывая для себя землю помещика при своем селе, относительно возможных претендентов на ту же землю со стороны соседних деревень крестьяне говорили:

— Пусть попробуют, пусть придут, — мы их в колья примем.

Тут как будто слышался отклик времен крепостного права, когда при освобождении крестьяне считали, что вся земля помещика должна отойти к ним. Теперь недоданная тогда земля должна была вернуться к ним и не могла достаться никому, кроме них. Сказывалось и понятие о трудовом начале: в данной деревне отцы и деды во время крепостного права, а потом они сами уже по вольному найму возделывали эту частновладельческую землю, вкладывая в нее свой труд. Какое же право на нее мог иметь тот, кто не работал над ней? Мысль была только о себе, о своей общине, без всякого помысла о какой-либо уравнительности, о распределении земли между селениями волости, уезда, губернии и всего государства. Оно и понятно: откуда бы идее обобществления, огосударствления земли попасть в некультурную, неграмотную массу населения глухой губернии?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Войнович - Степень доверия [Повесть о Вере Фигнер]](/books/1093644/vladimir-vojnovich-stepen-doveriya-povest-o-vere.webp)