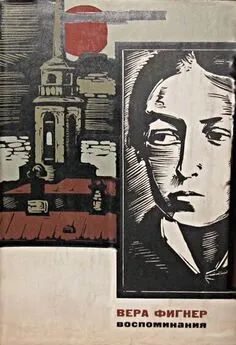

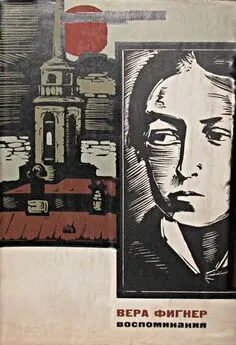

Вера Фигнер - После Шлиссельбурга

- Название:После Шлиссельбурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев

- Год:1933

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Фигнер - После Шлиссельбурга краткое содержание

Третий том воспоминаний Веры Николаевны Фигнер

После Шлиссельбурга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гораздо более, чем люди, «потерпевшие кораблекрушение», и дело помощи ссыльным и заключенным, меня интересовало молодое поколение — революционные деятели текущего момента. По близости, идейной и тактической, между «Народной Волей» и партией социалистов-революционеров, к которым примкнули те землевольцы и народовольцы, которые не отошли от движения (Натансон с женой, Корба и др.), я оказалась в среде, тяготеющей именно к ней.

В то время в Нижнем существовал довольно многочисленный губернский комитет с.-р. Его душой был энергичный и неутомимый Н. А. Ульянов. Его мать, близкий старинный друг А. И. Мороз, бывала у Сажиных, участвовала в О-ве распространения образования в Нижегородской губернии и в Красном Кресте, так что я скоро познакомилась как с нею, так и с Николаем Алексеевичем и через него получала иногда приглашения на собрания с.-р. Так, однажды я была на собрании человек в 30; но вопрос шел о посылке делегатов на съезд (или конференцию с.-р.), и на собрании ничего интересного не было. В другой раз я присутствовала на собрании учителей с.-р. из ближайшего уезда. Но учителей всего было 4 или 5. Доклады о деятельности их были бледны и неравноценны. Это были скорее культурные начинания, и притом в таких же ничтожных размерах, как это было 25–30 лет назад. Так, один из учителей повествовал, что к нему приходят два-три крестьянина, и он читает им вслух легальные книжки. Слушая, можно было подумать, что с тех пор ни культурные потребности населения не расширились, ни рамки работы в деревне не раздвинулись. Наряду с этим бессодержательным докладом молодая сельская учительница рассказала просто и увлекательно о своей деятельности. Канвой для ее работы служил манифест 17 октября, содержание и значение которого ей приходилось объяснять крестьянам. Очень искренно она призналась, как была испугана, когда однажды крестьяне ее села потребовали ее на сход. В то время после манифеста волна погромов прокатилась по городам и селам; в селе, где была школа, велась также черносотенная агитация, и учительница могла ждать избиения. Однако, оказалось, что крестьяне позвали ее, чтоб она растолковала им смысл манифеста и объяснила все, что надо, о новых правах и свободах. Она с успехом исполнила это, и позднее крестьяне, сочувствовавшие ей, устроили в школе ночное дежурство на случай необходимой защиты.

Вопрос о кооперации был в ту пору боевым в деревне и находил энергичных пропагандистов. В той местности волостной старшина так увлекся идеей кооперации, что явился настоящим фанатиком ее, и задался целью объединить всю волость в одно потребительское общество.

Деятельность учительницы не укрылась от зорких глаз начальства, и оно для «пользы дела» перевело ее из большого села, в котором она была, в глухую деревню, где под бдительным надзором полиции условия для какой бы то ни было пропаганды были несравненно хуже.

Ульянов, отличавшийся большой предприимчивостью, основал с денежной помощью Грацианова небольшое местное книгоиздательство; «Сеятель». Оно выпустило по вопросам политического и экономического характера ряд листовок, которые носили заглавие: «Полезные сведения». Написанные популярным, ясным и простым языком, они действительно давали их. Были изданы и некоторые брошюры по животрепещущим вопросам того времени. Одна из них оказывалась настолько основательной, что ее можно было бы переиздать и после Февральской революции в 1917 г., когда земельный вопрос встал так остро. В ней заключалась богатая земельная статистика со множеством интересных и необходимых данных. Предполагалось издание других брошюр, для чего существовала особая литературная группа. В нее, кроме Ульянова, входили: неутомимый старик-толстовец Лев Павлович Никифоров, который жил в то время в Нижнем, молодой юрист Золотницкий, Коварский и я.

Из брошюр, изданных «Сеятелем», можно назвать: «Пролетариат и трудовое крестьянство» В. Чернова; «Аграрный вопрос» Золотницкого; «Наши университеты» Грацианова; «Весна народов» (перевод с французского); «Словарь для руководства при чтении книг и газет»; «Календарь для крестьян»; «Календарь для рабочих»; «За книжкой» — периодическое издание библиографического характера и др. Весной 1906 г. в Нижнем был основан книжный магазин «Новь», бойко торговавший, главным образом, брошюрами «Донской Речи», «Молодой России», Вятского товарищества и др., а после моего отъезда стала выходить газета «Народная Мысль», дававшая много сведений о движении в деревне. Она печатала многочисленные приговоры, выносившиеся сельскими и волостными сходами для отсылки в Государственную Думу, информировала крестьян о том, что происходит в правительственных верхах и в Думе.

Во время выборов во 2-ю Государственную Думу нижегородская организация принимала в них деятельное участие, и благодаря ее агитации в депутаты прошли врач Долгополов и присяжный поверенный Фокеев.

Состояние моих нервов и предписание врачей не вмешиваться активно в жизнь заставляли меня сдерживать стремление мое к революционной молодежи и не давали возможности ближе познакомиться с деятельностью Нижегородского комитета. Я слыхала о крестьянских братствах в деревнях, что особенно интересовало меня; знала, что в ноябре 1905 г. в Нижнем происходил первый в губернии крестьянский съезд, заседавший в Общественном клубе и принявший аграрную программу социалистов-революционеров. Летом 1906 г., когда меня в Нижнем уже не было, организовался 2-й съезд, собиравшийся в дачной местности «Моховые горы». На нем присутствовала и Е. К. Брешковская, приезжавшая под видом богомольной старушки. Съезд был немногочислен, и по вопросу о скорой возможности восстания крестьяне высказались отрицательно. Позднее я узнала, что весной возникла судоходная организация и раскинулась по всему течению Волги. Затоны — Доскинский, Муромский, Сопчинскнй, Люлиховский — посещались лекторами, снабжались литературой, устраивались митинги, на которых развивалась программа партии, и т. д.

Моя жизнь в Нижнем, как того требовали состояние моих нервов и предписание врача о том, чтоб всячески щадить их, была в общем спокойная и однообразная. Ее украшала радость свиданий с товарищами по Шлиссельбургу и со старыми друзьями из Петербурга и Москвы. Один за другим ко мне приезжали Морозов, Лопатин, а потом Новорусский, Сергей Иванов.

Из друзей первая приехала Анна Павловна Корба. В чертах ее лица, несмотря на все перемены за долгий период разлуки, я тотчас признала прежнюю милую Нюту, которую не видала с 1881 г., - ту Нюту, которая всегда возбуждала во мне особую нежность своими идеалистическими взглядами на революционную деятельность, заставлявшими меня говорить, что мы все действуем, а Анюта священнодействует. Потом из Петербурга ко мне приехал Марк и Варя Натансоны, с которыми я не видалась еще большее число лет. Варю — мою товарку по Цюрихскому университету — я видела в последний раз в 1877 г. в зале суда, когда она была на скамье подсудимых по «процессу 50-ти». А с Марком, как членом о-ва «Земля и Воля», я рассталась, когда весной 1877 г. он был арестован в Петербурге и затем выслан административно в Сибирь. В них тоже не было той физической перемены, которая так удручает после долгой разлуки. А в моральном отношении при встрече было отрадно найти в них людей, так же непоколебимо верящих в революционное дело и в народ, так же преданных интересам его, как они верили и любили этот народ в ранний период нашей общей революционной деятельности несколько десятилетий назад.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Войнович - Степень доверия [Повесть о Вере Фигнер]](/books/1093644/vladimir-vojnovich-stepen-doveriya-povest-o-vere.webp)