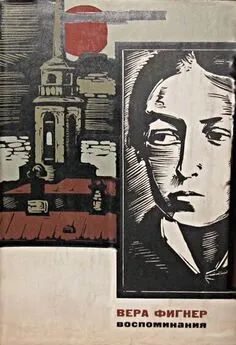

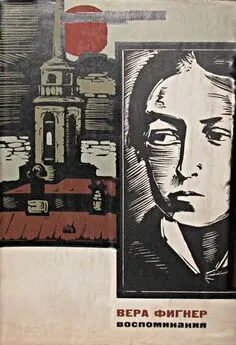

Вера Фигнер - После Шлиссельбурга

- Название:После Шлиссельбурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев

- Год:1933

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Фигнер - После Шлиссельбурга краткое содержание

Третий том воспоминаний Веры Николаевны Фигнер

После Шлиссельбурга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но после революции 1905 г. и учреждения Государственной Думы, в оппозиции, прежде единодушной по отношению к самодержавному правительству, произошла дифференциация: кроме анархистов, социалистов-революционеров, социал-демократов (большевиков, и меньшевиков), выделились: трудовики, народные социалисты, конституционные демократы (кадеты), прогрессисты, октябристы. Это подразделение партий, конечно, разбивало силы. Организовались и монархисты; они образовали черные сотни и Союз русского народа.

Наряду с необычайным подъемом общественных сил и их группировкой, почти тотчас после манифеста 17 октября началось наступательное движение реакции.

В то время, как шел ряд перемежающихся массовых выступлений, крестьянских, военных, а партийные террористические акты — десятки крупных и сотни мелких — происходили в столицах, в губернских городах и во всевозможных захолустьях, реакция крепчала.

Кончилась японская война; во Франции был заключен государственный заем. Это развязало правительству руки: у него явились свободная организованная материальная сила и необходимые денежные ресурсы.

Государственные Думы — первая, а потом вторая — были распущены; думская фракция с.-д. арестована и предана суду; избирательный закон коренным образом изменен. Восстания — московское, Шмидта, а потом кронштадтское, свеаборгское — были подавлены; начались военные суды и многочисленные казни, объявление различных губерний на военном и чрезвычайном положении. Против организованных и стихийных восстаний крестьян были направлены карательные экспедиции: Прибалтийский край, Закавказье, Саратовская губерния, Тамбовская, Сибирский железнодорожный путь обагрились кровью, и революционные элементы были зверски подавлены.

Но борьба с правительством за свободу и землю не велась единым сомкнутым фронтом; это были отдельные схватки, своего рода партизанская война; она не могла сломить самодержавие. И к осени 1907 года, после разгона 2-й Государственной Думы, на повсеместном, но разрозненном революционном фронте правительство с его материальной мощью явно имело перевес.

Официальная статистика казней, арестов, разгромов типографий и книжных складов показывает, какие опустошения в революционных рядах были произведены органами полицейского розыска за указанные годы. Уже тогда можно было сказать, что французская революция 1848 г. и подавление Парижской Коммуны в 1871 г. не обошлись Франции так дорого, как первые годы русской революции 1905 г.

Однако, нельзя было признать, что революция поражена насмерть: об этом не только не говорили, но в № 1 «Знамени Труда», от 1 июля 1907 г., автор статьи «Переживаемый момент», повторяя сказанное им на партийном съезде в декабре 1905 г., писал:

«Было бы ошибкой думать, что в ближайший момент окончательно решатся судьбы революции… Нам представляется более вероятным, что мы будем иметь еще новые колебания политического маятника, испытаем и гнет реакции, и новые полосы «свобод». Сейчас еще нельзя предвидеть, когда именно будет нами поставлен «ва-банк».

И далее, приводя в пример длительность французских революций, автор борется с шатанием мысли, смятением и брожением в умах, порожденными реакцией, указанием на неизбежно затяжной характер нашей революции. В других статьях того же номера выражается уверенность, что народные силы еще перейдут в должный момент в наступление, и что в развязывании их могут сыграть роль «частичные выступления» в войске там, где назрело достаточно крупное движение (статья «Что же теперь»). «Одно из таких движений может сразу создать возможность местного народного вооруженного восстания» (подчеркнуто автором статьи). Итак, революционные партии продолжали бороться, бороться, как могли; массовый отход партийных людей на Запад в эмиграцию, еще не имел места; но распыленное движение уже не завоевывало, а теряло. Проверяя это мое теперешнее утверждение, я слышала возражения, но декабрьский № «Знамени Труда» в передовой статье этого партийного органа рисует картину не менее мрачную, чем моя личная оценка. Она говорит, что массы приостановились в своем движении и обдумывают пережитое; говорит о разорении партийных организаций, разгроме областных, губернских и уездных комитетов, о потере связей с массой, трудности восстановления революционной работы на местах и о понижении уровня партийных работников, вследствие арестов первых кадров.

Уже тот факт, что Центральный Комитет партии был вынужден перенести свое местопребывание из политического центра России в Финляндию, эту хотя и близкую, но все же заграницу, был показателем для общего положения дел. Это перенесение было необходимо, но оно указывало, что шансы революции падают, положение партии, широко раскинувшей свою почти совершенно открытую деятельность, становится так неустойчиво, что перед ней стоит опасность быть обезглавленной. Живая, непосредственная непрерывная связь с русской жизнью, связь между руководящими лицами центра и остальной партией от этого перенесения неизбежно должна была пострадать. Правда, она поддерживалась членами особого органа при Ц. К., т. н. «Организационного бюро», но и они жили в Финляндии и в Петербург ездили на явочные квартиры ежедневно из Териок. Для поддержания той же связи члены Ц. К. предполагали время от времени совершать объезды разных областей России, чтоб путем личных встреч и наблюдений видеть ход работы на местах, и при мне такая поездка была совершена Виктором Михайловичем Черновым на Урал.

Членами Ц. К. в то время состояли: мой старый друг и товарищ по «Земле и Воле» Марк Андреевич Натансон, Виктор Михайлович Чернов, Николай Дмитриевич Авксентьев и Николай Иванович Ракитников, которых до тех пор я не знала; затем Григорий Андреевич Гершуни и Азеф, с которыми я встретилась за границей. Работа по выполнению центральных функций и руководству деятельностью местных организаций была распределена между, ними следующим образом: финансы партии были в ведении М. Натансона; центральный орган партии — в ведении В. Чернова (с Ракитниковым и Авксентьевым); работа в крестьянстве — в ведении Н. Ракитникова; работой среди рабочих ведали Авксентьев и Чернов; Чернов же ведал и работой среди военных; во главе боевого дела стояли Гершуни и Азеф — единственный цекист, оставшийся жить в Петербурге.

При Ц. К. находилось несколько учреждений: 1) «Организационное бюро», на котором лежали: организационная работа и сношения с местами; 2) «Крестьянская комиссия», местопребывание которой было в Москве, а сношения с ней велись Ракитниковым; 3) «Военно-организационное бюро», о котором у меня имеется особая глава; и, наконец, 4) «Боевая группа», которою ведали Гершуни и Азеф. Кроме «Организационного бюро», органом связи Ц. К. с местными организациями и воздействия на них были областные уполномоченные, время от времени возвращавшиеся к Ц. К. в случаях, когда переписка оказывалась недостаточной и были нужны специальные директивы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Войнович - Степень доверия [Повесть о Вере Фигнер]](/books/1093644/vladimir-vojnovich-stepen-doveriya-povest-o-vere.webp)