Елизавета Уварова - Аркадий Райкин

- Название:Аркадий Райкин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03491-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елизавета Уварова - Аркадий Райкин краткое содержание

Вероятно, никто в СССР не мог сравниться по популярности с Аркадием Райкиным. Гениальный мастер перевоплощения, «человек со многими лицами», он играл в спектаклях, выступал на радио, записывал пластинки, снимался в кино и озвучивал мультфильмы. Райкин вышел далеко за пределы своего жанра, став фигурой общественной. Со всех концов страны шли к нему письма с благодарностями за его искусство, просьбами помочь купить мотоцикл и требованиями обеспечить торговлю лезвиями для бритья. Он говорил со сцены такие смелые слова, что у зрителей перехватывало дыхание, обогатил русский язык словом «авоська» и идиомами вроде «вкус специфический». Для Аркадия Исааковича писали знаменитые сатирики, от Михаила Зощенко до Михаила Жванецкого. Он дружил с Львом Кассилем и Леонидом Утесовым, принимал у себя Марселя Марсо, Ива Монтана и Симону Синьоре. За его здоровье поднимал бокал Сталин, Хрущев стал объектом его пародии, а Брежнев помог его театру перебраться из Ленинграда в Москву.

Книга доктора искусствоведения Елизаветы Уваровой окрашена ее личным отношением к герою, с которым ей довелось работать.

При оформлении книги использованы фотографии из личных архивов автора и семьи Аркадия Исааковича Райкина.

Аркадий Райкин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Они почти ровесники — Поляков старше всего лишь на год, но к моменту начала их совместной работы он был уже известным сатириком и юмористом. Владимир Соломонович с конца 1920-х годов печатался в ленинградских журналах «Бегемот», «Ревизор», писал пьесы и обозрения для театров малых форм, фельетоны, монологи, сценки для артистов эстрады Марии Мироновой и Александра Менакера, Рины Зеленой и других, а также сценарии кинофильмов; в частности, ему вместе с Борисом Ласкиным принадлежит сценарий знаменитой картины Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» (1956). Своим крестным отцом в литературе он считал М. М. Зощенко, давшего ему первые серьезные уроки профессионального мастерства. По сравнению с учителем талант ученика был более скромным, но зато и более «сценичным». Не случайно его постоянно тянуло к театру. Он не только писал для сцены, но и создавал театральные коллективы, руководил ими, был постоянным участником как ленинградских, так и московских капустников. В трудные годы Великой Отечественной войны, во время отступления наших войск на южном направлении, в горах Кавказа работал его фронтовой «Веселый десант». В 1959 году благодаря его усилиям родилось одно из последних детищ Полякова — Московский новый театр миниатюр, позднее переименованный в театр «Эрмитаж», значительно изменившийся, но успешно работавший уже под чужим руководством.

По рассказам Р. Е. Славского, хорошо знавшего и артиста, и писателя, Райкин всегда тщательно обдумывал будущую работу, приходил к автору со своим замыслом, предлагал сначала «обмозговать» его в деталях и только потом сесть за письменный стол. В отличие от него, Полякову легче было написать сразу, «одним духом». Обычно он работал по ночам и в течение одной ночи мог придумать целую программу. Но при этом Райкину приходилось буквально стоять у него над душой. Чуть артист задремывал — Поляков тут же переставал работать. По словам Аркадия Исааковича, писал он очень смешно, не отрывая руки от бумаги; строчки шли кругами, он только поворачивал лист. При этом он всё время шевелил губами. Казалось, не было мгновения, чтобы он задумался над следующей фразой. К шести утра программа бывала готова. Но над ней требовалось еще много работать: редактировать, уточнять, что-то изменять.

«Мы сотрудничали долго, и я ему очень благодарен. Но потом пути наши разошлись как-то в разные стороны», — вспоминая Полякова, сказал однажды Райкин. Что ж, вероятно, они и должны были разойтись: очень несхожими, даже полярными были характеры автора и артиста. Милейший, добрейший и обаятельнейший человек, Владимир Соломонович обожал всевозможные розыгрыши, был разбросанным, даже несколько хаотичным, «богемным» по контрасту с целеустремленным, собранным, серьезным Аркадием Исааковичем.

Их последняя совместная работа — кинофильм «Мы с вами где-то встречались». Создавая сценарий, Владимир Поляков строил фабулу таким образом, чтобы в картину по возможности органично вошли лучшие эстрадные номера артиста. Эта работа, при всех недостатках — изначальной за-данности, схематизме — всё же оправдала свое предназначение: сохранила облик сорокалетнего артиста для последующих поколений, не видевших Райкина «вживую», дала возможность получить, пусть и неполное, представление о его эстрадных номерах, зафиксированных на пленке

Содружество автора и артиста существовало 16 лет и пришлось на периоды, достаточно трудные для театра, работающего в сатирических жанрах. Многое из того, что за эти годы было написано Владимиром Поляковым, вошло в антологию лучших работ Аркадия Райкина. В свою очередь, личность артиста, его редкий талант в соединении с высочайшей требовательностью подсказывали писателю новые сатирические образы, новые формы. Сотрудничество было столь же плодотворным, сколь досадным и драматичным стал разрыв. Особенно болезненно он отразился на Полякове — второго Райкина у него не оказалось. В состоянии крайнего раздражения он написал злую пародию на Райкина, машинописный текст которой передавался из рук в руки. Дошел он и до Аркадия Исааковича. В труппе театра на упоминание имени Владимира Соломоновича было наложено строжайшее табу. Поляков с его мягким, отходчивым характером первый протянул руку, пытаясь восстановить дружбу. «Прошло время, и мы помирились», — вспоминал Райкин. Но прежней близости уже не было. В театр постепенно пришли молодые авторы, вместе с ними новые персонажи, новое качество юмора.

Последняя книга Полякова, вышедшая при его жизни, где он рассказывал о себе, о друзьях, о работе, озаглавлена «Товарищ Смех». Веселый, остроумный человек, он любил и высоко ценил смех, сделал его своим верным товарищем. «Одна из главных встреч» — так названа глава этой книги, посвященная Аркадию Исааковичу Райкину.

«Невский проспект»

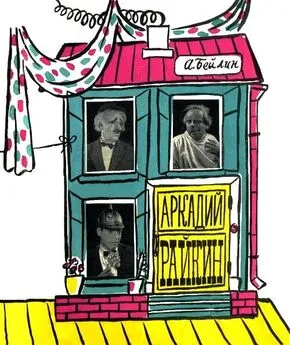

Труппа Ленинградского театра эстрады и миниатюр в течение предвоенного сезона изменилась и пополнилась, но Райкин по-прежнему солировал. «Хотелось бы, чтобы зрители шли в театр, а не на Райкина», — отметил в рецензии на спектакль А. М. Бейлин, будущий автор первой книги об Аркадии Исааковиче. Но что бы ни писали критики, зритель шел именно «на Райкина» — и не обманывался в своих ожиданиях.

В апреле 1941 года вышла последняя довоенная программа «Не проходите мимо», также состоявшая из отдельных номеров и уже почти целиком написанная Владимиром Поляковым. Лучшим номером был вступительный монолог «Невский проспект», задававший тон всему спектаклю. Райкин в «Воспоминаниях» ошибочно называет в качестве инициатора номера Р. Славского — но к этому времени их пути уже разошлись. Скорее всего, идея принадлежала М. О. Янковскому. Постановщиком спектакля был Арнольд Григорьевич Арнольд, талантливый режиссер Ленинградского мюзик-холла, постановщик больших цирковых программ. Его работы отличали чувство комического, склонность к эксцентрике, щедрая выдумка, темперамент. Художественный почерк Арнольда отчетливо проявляется в «цирковом блицконцерте «Четыре канотье»», где одним из жонглеров, работающих с канотье, был Аркадий Райкин. Не без участия Арнольда Григорьевича появились «Самая настоящая венская оперетта «Мадам Зет»» и другие эксцентрические номера. Танцы «Девушка спешит на свидание» и «Негритянская румба» поставил талантливый ленинградский балетмейстер Аркадий Обрант. Лаконичное оформление принадлежало художнику-постановщику Петру Снопкову — по рекомендации Дунаевского он работал с Ленинградским театром эстрады и миниатюр с первого спектакля.

Когда артисты впервые собрались в театре на улице Желябова, сцена была уже подготовлена — на занавесе они увидели буквы «Э» и «м» (Эстрада и миниатюры). Снопков хорошо чувствовал специфику театра малых форм. Отбрасывая детали, он достигал выразительной лапидарности, подсказывал условные решения, которые подстегивали актерскую фантазию. Самым выразительным элементом на сцене он считал лицо актера, ценил актерскую работу, поданную, как принято было говорить в ту пору, «на чистом сливочном масле», то есть исключительно актерскими средствами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: