Елизавета Уварова - Аркадий Райкин

- Название:Аркадий Райкин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03491-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елизавета Уварова - Аркадий Райкин краткое содержание

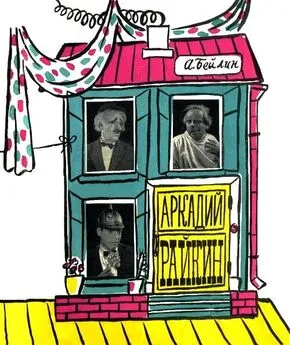

Вероятно, никто в СССР не мог сравниться по популярности с Аркадием Райкиным. Гениальный мастер перевоплощения, «человек со многими лицами», он играл в спектаклях, выступал на радио, записывал пластинки, снимался в кино и озвучивал мультфильмы. Райкин вышел далеко за пределы своего жанра, став фигурой общественной. Со всех концов страны шли к нему письма с благодарностями за его искусство, просьбами помочь купить мотоцикл и требованиями обеспечить торговлю лезвиями для бритья. Он говорил со сцены такие смелые слова, что у зрителей перехватывало дыхание, обогатил русский язык словом «авоська» и идиомами вроде «вкус специфический». Для Аркадия Исааковича писали знаменитые сатирики, от Михаила Зощенко до Михаила Жванецкого. Он дружил с Львом Кассилем и Леонидом Утесовым, принимал у себя Марселя Марсо, Ива Монтана и Симону Синьоре. За его здоровье поднимал бокал Сталин, Хрущев стал объектом его пародии, а Брежнев помог его театру перебраться из Ленинграда в Москву.

Книга доктора искусствоведения Елизаветы Уваровой окрашена ее личным отношением к герою, с которым ей довелось работать.

При оформлении книги использованы фотографии из личных архивов автора и семьи Аркадия Исааковича Райкина.

Аркадий Райкин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Экзамен, на котором он читал отрывок из «Мертвых душ» Гоголя, басни Эзопа и Маршака, был выдержан. Его принимал руководитель курса Владимир Николаевич Соловьев, личность незаурядная — известный режиссер, литератор, прекрасный педагог. Человек огромного благородства и душевной скромности, он ушел из жизни рано, в 54 года, не имея ни званий, ни наград. В театроведческой литературе личность Соловьева также не получила достойного освещения, обычно его имя упоминается только в связи с Мейерхольдом, как бы в его отраженном свете. В то же время место Владимира Николаевича в истории отечественного театра весьма значительно — не только как режиссера-постановщика, но и как педагога. Большую роль сыграл он и в жизни Райкина. Это был тот вдумчивый, умный педагог, о котором начинающий артист может только мечтать.

В ту пору Владимиру Николаевичу было сорок с небольшим. Студентам он, конечно, казался стариком. Старила его и внешность — серый цвет бороды и усов, сутуловатость, небрежность в одежде, рассеянность. Он многое успел. Смолоду участвовал в ряде интереснейших театральных начинаний, писал пьесы и сам их ставил. Был великолепным знатоком истории театра, особенно пристально изучал опыт итальянского народного театра — комедии дель арте, владел несколькими иностранными языками, обладал редкой театральной библиотекой. В течение нескольких лет (1913—1916) Соловьев являлся ближайшим сотрудником В. Э. Мейерхольда в его Студии на Бородинской. По сценарию Соловьева (по мотивам комедии дель арте) группа любителей под руководством Мейерхольда показала экспериментальный спектакль «Арлекин — ходатай свадеб».

В 1920-х годах он в качестве критика откликается на важнейшие постановки Мейерхольда. В 1932 году, когда к столетию Александринского театра возобновлялась дореволюционная постановка «Дон Жуана» Мольера, Мейерхольд поручил Соловьеву, теперь уже штатному режиссеру этого театра, проводить репетиции, которые, конечно, посещались его студентами.

В первые послереволюционные годы В. Н. Соловьев — один из постановщиков массовых зрелищ на петроградских улицах и площадях. К этому же времени относится его статья в журнале «Жизнь искусства», представляющая интерес для нашей темы: «Если вообще в искусстве понятия «высокое» и «низкое», «великое» и «малое» отличаются туманной расплывчатостью, то в театре это различие страдает еще большей неопределенностью. Однако следует сознаться, что на всем протяжении истории театра малое искусство... искусство странствующих комедиантов, почти что всегда находилось под подозрением, вызывая яростные нападки со стороны самых различных групп. Это тем более несправедливо, что малое искусство не раз спасало театр, выводя его из тупика своей действенной театральностью и напоминанием об утраченных традициях».

Соловьев темпераментно отстаивал значение «малого» искусства в начале 1920-х годов, когда оно, казалось, вышло на передовые рубежи как искусство открыто агитационное и понятное широким массам. Противники у него были и тогда. Однако ко времени поступления Райкина в институт, то есть к 1930-м, положение «малых форм» оказалось еще более сложным. Многим театральным деятелям и критикам казалось, что только «большое», психологически насыщенное искусство способно решить главную задачу — создать правдивый образ современника. Функция «малых форм» определялась лишь как чисто развлекательная, прикладная. В печати Владимир Николаевич по этому вопросу, кажется, больше не выступал. Но он относился к числу людей, не меняющих своих убеждений. Перемена вкусов, пристрастий, наконец, мода не оказывали на него сколько-нибудь существенного влияния. Его убежденность в высоком назначении «малого» искусства — не сыграла ли она роль в судьбе его ученика? Как знать...

Писатель Юрий Алянский, вспоминая Соловьева, сравнивает его с Дон Кихотом: «Странный, странный человек! Странности его поражали, хоть и казались, как многое, что он делал, обаятельными. Его остроты так незаметно переходили в серьезную речь и вдруг снова превращались в шутку, что эти переходы замечались не сразу. Много и резко жестикулировал, не всегда по необходимости. Был очень рассеян. Обняв собеседника, обычно оказывавшегося значительно ниже его ростом, за шею, мог долго прохаживаться с ним, давно забыв о нем и погрузившись в свои мысли. Говорил на первый взгляд сумбурно — не произносил речь, а высказывал свои, тут же рождающиеся мысли. При этом часто, по нескольку раз в каждой фразе, вставлял словечко «понимаете», давая богатую пищу ученикам и острякам для многочисленных острот и подражаний. Но по-настоящему подражать Соловьеву и пародировать его удавалось только одному его ученику — Аркадию Райкину».

В процессе практических занятий, вспоминал Аркадий Исаакович, Соловьев умудрялся дать сведения по истории театра: и об актерах елизаветинской эпохи, и о традиционных видах японского драматического искусства, и о яванских масках, и о многом другом, что усиливало интерес студентов к теоретическим занятиям. В нем на редкость органично сочетались историк театра, режиссер и педагог. Педагогический дар помогал ему по-особому образно разговаривать с учениками. «Вчера у тебя было шампанское, а сегодня — ситро», — и ученик сразу же понимал, что лишь повторил вчерашний рисунок, не согрев его душевным теплом. В течение нескольких лет Аркадий Райкин регулярно бывал дома у своего учителя, пользовался его уникальной библиотекой, показывал новые работы.

Соловьев не уставал повторять: «Никогда не делайте, как вчера, играйте, как играется сегодня». Он учил, что каждый человек — олицетворение природы, сама природа. Если плохо на улице, мерзко на душе, то нельзя себя насиловать, нельзя нажимать. Публику можно завоевывать только искренностью, органичностью, а они идут от верного сценического самочувствия, которого должен уметь добиваться артист.

Можно считать, что встреча учителя и ученика была счастливой для обоих. Давняя любовь Соловьева к комедии дель арте, эстраде, импровизации, трюку пала на благодатную почву. Что касается студента Райкина, то он как губка впитывал всё, что давал ему учитель. Соловьев обладал замечательными педагогическими качествами — умел внушить начинающим веру в свои силы, одаривал душевной теплотой и доброжелательностью. Несмотря на рассеянность, он был предельно внимателен к ученикам; закладывая основы школы, незаметно направлял и формировал индивидуальность. Для Аркадия Исааковича он был не просто педагогом, а дорогим, близким, очень любимым человеком.

В институте началось увлечение Райкина пантомимой. Она была нужна для эксцентрических номеров. Специального курса по этому предмету не было, приходилось работать самостоятельно, придумывая различные трюки, из которых строился номер. Биомеханику с элементами пантомимы преподавала Ирина Всеволодовна Мейерхольд, старшая дочь знаменитого режиссера. Пристальное внимание пластическому рисунку уделял и Владимир Николаевич. Одна из его учениц, впоследствии известная актриса Е. В. Юнгер вспоминала: «Он учил нас располагать свое тело в сценическом пространстве. Он задавал нам тематические этюды — как тот или иной персонаж должен двигаться в тех или иных предлагаемых обстоятельствах» .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: