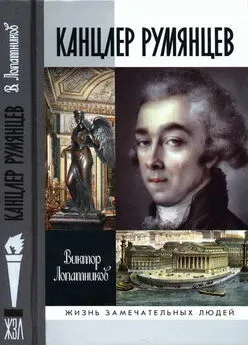

Виктор Лопатников - Горчаков

- Название:Горчаков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02611-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Лопатников - Горчаков краткое содержание

Среди лицейских товарищей Пушкин недаром особенно ценил юного князя Александра Горчакова. Поэт сумел каким-то образом предугадать его блестящее будущее. Министр иностранных дел, а затем канцлер, Горчаков блестящим умом и поразительной работоспособностью выделялся как среди российских министров, так и среди европейских политиков.

Осуществление либеральной реформаторской политики Александра II стало для Горчакова смыслом жизни и целью государственного служения. Задуманное давалось в сложной борьбе: накал общественных страстей, противостояние политических группировок, провокационные выступления печати, нападки радикалов, сделавших ставку на терроризм… У читателя сами собой возникают сопоставления с современной Россией, неожиданные и весьма любопытные, что придает книге особую актуальность.

Горчаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Цель этого преобразования, по мысли Милютина, состояла в том, «чтобы привести все здание в стройный вид и упростить весь сложный механизм его, а для этого признано было полезным слить вместе части однородных по кругу действий и уничтожить лишние наросты, которые в течение времени образовались более или менее случайно, без всякого плана» [101] Зайончковский П. Л. Д. А. Милютин: Биографический очерк. С. 22.

.

Военное образование Милютин сделал непременным условием получения офицерского звания. Кадетские корпуса, славившиеся муштрой и шагистикой, были по его проекту заменены военными гимназиями, которые стали ориентироваться в первую очередь на интеллектуальное развитие обучающихся. Тогда же были созданы и военные училища, где выпускники гимназий могли получить высшее образование. Обязательным для офицера нового типа становилось знание не только специальных предметов, но и нескольких иностранных языков, литературы, истории, естественных наук. При этом дворянство утратило монополию на формирование офицерского корпуса из своих представителей. С шестидесятых годов в юнкерские и некоторые военные училища начали принимать представителей других сословий, в том числе крестьянского.

Таким образом, военные преобразования эпохи Александра II должны были создать четкий, отлаженный армейский механизм, управляемый компетентными, высокообразованными, ответственными лицами. Современная либеральная пресса называет реформы Малютина «первой и, к сожалению, последней попыткой построить российский офицерский корпус в соответствии с принципами военного профессионализма» [102] Шлыков В. Не ремесло и не искусство // Итоги. 2000. № 27 (213). С. 18.

.

По оценкам обществоведов того времени, в России преобладали «ленивые, робкие и рутинные умы». При рассмотрении проблем сложных и серьезных всегда находилось немало людей, которые высказывали всевозможные опасения, указывая на незрелость русского народа и его неподготовленность к переменам. Им вторили другие, усердно доказывая, что «все хорошее должно быть своевременно». Когда дело касалось европейского опыта, появлялись и те, кто требовал блюсти «национальную самобытность». Расхожими и весьма популярными в повседневном обиходе были обвинения в «слепом заимствовании и подражании западным формам».

Энергии и талантливости тех, кто был предан реформам, не всегда хватало. Отстоять принципиальную точку зрения удавалось далеко не всегда. Но стоит ли упрекать кого-то в том, что приходилось идти на компромиссы и уступки, порой весьма и весьма существенные? Необходимо понимать: идеи, мысли, предложения, которые были положены в основу государственных решений, еще не так давно были немыслимы — за них легко можно было угодить в тюрьму или на каторгу, прослыть «красным» или быть признанным сумасшедшим. И тем не менее эти люди продолжали действовать, понимая, что реформаторская линия в высших эшелонах российского руководства в любой момент может быть прервана, что необходимо в меру сил и возможностей использовать «реформаторский порыв» Александра II. Их старания, помимо прочего, были направлены на то, чтобы укреплять либеральный дух, всячески поддерживать устремления императора к преобразованиям. На постоянную угрозу остановки реформ или противодействия им указывало немало обстоятельств, и прежде всего поведение консервативного большинства — не отброшенного, но лишь на время оттесненного от престола. Сопротивление в явной форме проявляло себя уже в первые годы реформаторского подъема, когда в ходе продвижения тех или иных законопроектов через Государственный совет их авторы оказывались в меньшинстве. Лишь упорство Александра II и оставляемое за ним право на окончательное решение не позволяли провалить дело.

Изощренно, из-за кулис велась непрекращавшаяся психологическая война, с тем чтобы опорочить или скомпрометировать зачинателей и исполнителей реформ. Если внимательно, постранично, по дневнику министра внутренних дел Валуева проследить хронику дел и событий 1861–1863 годов и далее, видно, как едва ли не каждый месяц возникали слухи о его возможной ближайшей отставке… Между тем в этих условиях жил и действовал не один только министр Валуев. К тому же десятилетие великих реформ протекало отнюдь не в самых благоприятных внутриполитических условиях. Пленение Шамиля в 1859 году еще не означало полного покорения Кавказа: военные операции в западной части кавказских предгорий, сопровождаемые тяжелыми потерями, продолжались до 1864 года. В университетах Петербурга, Москвы и Казани в 1861 году возникали масштабные студенческие беспорядки, вынудившие применить крайне непопулярные меры полицейского характера. В 1862 году произошли «загадочные», грандиозные по масштабам пожары, которые охватили центр столицы и прилегающие кварталы. На протяжении 1861–1863 годов происходили вооруженные мятежи в Царстве Польском, сопровождавшиеся большими жертвами с обеих сторон и угрозой вмешательства во внутренние дела России. Власти, рассчитывавшей на повсеместную поддержку и понимание, преподносились драматические уроки в виде актов гражданского неповиновения, крестьянских бунтов, недозволенной агитации в войсках, распространения «крамольных» листовок и прокламаций. Эти и другие обстоятельства ставили систему государственного управления перед необходимостью жить и действовать на пределе сил, просчитывая целесообразность и возможные последствия предпринимаемых преобразований.

В силу давления сверху и снизу реформы в России происходили в сумятице, в атмосфере, которую нагнетали «недовольные помещики и неудовлетворенные крестьяне». В этих условиях и стал возможен выстрел Каракозова в Александра II.

Десятилетие, охватываемое 1856–1866 годами, самое плодотворное и исторически весомое, завершилось внезапно. Для Александра II попытка покушения на его жизнь стала потрясением, вызвала в нем чувство глубокой обиды и разочарования. Его душу истерзали нападки и обвинения в предательстве интересов дворянства, в нарушении незыблемых заветов предков. Выстрел Каракозова он воспринял как проявление неблагодарности и непонимания его целей и стремлений со стороны народа и долго еще не мог освободиться от ощущения тревоги и утраты перспективы в своей деятельности. Апатия и равнодушие вкрадывались во все, с чем он соприкасался. Сказывались накопившаяся с годами усталость, пресыщение властью.

Борьбу с «крамолой» возглавил генерал-губернатор Прибалтийского края граф Петр Андреевич Шувалов (1827–1889), назначенный шефом жандармов и главным начальником III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Этого новоявленного «ближнего боярина» в пору его могущества современники сравнивали с Аракчеевым, а кое-кто называл Петром IV. Поставив во главу угла борьбу с «революционной заразой», Шувалов и его выдвиженцы создали атмосферу страха и тревожных ожиданий вокруг Александра II. Используя растерянность и замешательство власти, они развернули работу против главных действующих лиц, стоявших у истоков преобразований. Делалось все, чтобы оттеснить их от Александра II, очистить верхний эшелон руководства страны от влиятельных носителей реформаторских идей. Этому немало способствовали разногласия, имевшие место в рядах сторонников реформ. Отставки последовали одна за другой. Посты министров покинули Валуев, Головнин, Замятнин. Проверенные, известные своим преданным служением государственные деятели неоднократно подвергались провокационным нападкам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![А Горчаков - Как действовать в условиях применения ядерного, химического и бактериологического оружия [Пособие солдату и матросу]](/books/1089590/a-gorchakov-kak-dejstvovat-v-usloviyah-primeneniya-ya.webp)