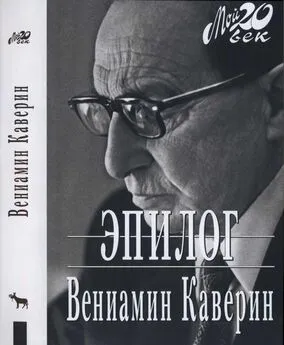

Вениамин Каверин - Эпилог

- Название:Эпилог

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9697-0306-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вениамин Каверин - Эпилог краткое содержание

Книгу мемуаров «Эпилог» В.А. Каверин писал, не надеясь на ее публикацию. Как замечал автор, это «не просто воспоминания — это глубоко личная книга о теневой стороне нашей литературы», «о деформации таланта», о компромиссе с властью и о стремлении этому компромиссу противостоять. Воспоминания отмечены предельной откровенностью, глубиной самоанализа, тонким психологизмом.

Эпилог - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я не пишу историю нашей литературы и поэтому называю лишь немногие имена; уже и они говорят об оживлении, характерном в равной мере и для поэзии, и для критики, и для литературоведения.

Журнал «Новый мир» под руководством А.Твардовского определился в шестидесятых годах как направление — не в том смысле, который мы некогда придавали этому термину, а совсем в другом — как институт общественно-литературный, как совокупность нравственных норм. В этом смысле он стал как бы орудием отбора лучших произведений. Понятие порядочности, названное или неназванное, было неотъемлемо связано с этими нормами — завоевание, которое трудно переоценить.

Одновременно шел другой, очень важный процесс: восстановление первоклассных писателей прошлого, без которых в наше время невозможно вообразить советскую литературу. Вновь были опубликованы «замолчанные» М.Булгаков, Ю.Тынянов, И.Бабель, А.Платонов, Н.Заболоцкий, А.Ахматова, М.Цветаева, Б.Пастернак. Все это происходило в условиях более чем сложных. Во главе «Литературной газеты» стоял сталинист В.Кочетов, вторая часть романа В.Гроссмана, над которым он работал одиннадцать лет, была изъята и, может быть, уничтожена, постепенно складывалась (и сложилась в семидесятых годах) группа право-славно-антисемитских писателей, доходившая до оппозиционности «справа». Это перечисление — малая доля тех сложностей, которые сопровождали неуклонное развитие литературы — нельзя, например, забывать о сильном влиянии на нее набиравшего силу самиздата. Такова была в самых общих чертах общественно-политическая атмосфера, на фоне которой появился А.Солженицын.

К сожалению, в моей памяти сместились те встречи писателей с правительством, которые входили, с точки зрения Хрущева, в его систему управления государством. Вот о ком нельзя было бы сказать, что он

…управлял теченьем мыслей И только потому — страной.

Об одной из этих встреч я рассказал на предыдущих страницах. Другая состоялась в Доме приемов, когда Никита Сергеевич по подсказке Ильичева громил левое искусство — я говорю «по подсказке», потому что время от времени он запутывался и оглядывался на Ильичева, явно пересказывая речь, подготовленную помощником по идеологической части.

Главным объектом нападения был И.Эренбург. Книгу «Люди, годы, жизнь» Хрущев оценил как «взгляд из парижского чердака на историю Советского государства». Эренбург пытался возражать, крикнул что-то своим несильным голосом, но был тотчас же оборван и замолчал. Оскорбления сыпались одно за другим. Сидевший рядом со мной руководитель МХАТа Кедров сказал с негодованием: «Это безобразие подстроено». В перерыве я посоветовал Илье Григорьевичу уйти — вокруг него мгновенно образовалась пустота, и он, расстроенный, сидя за стаканом чая в буфете, не мог не видеть этой оскорбительной перемены.

— Вот это — заведующий иностранным отделом ЦК, — сказал он, указывая на метнувшегося от него в сторону молодого человека, — вчера он угодливо записывал мои замечания.

Когда заседание возобновилось, Эренбург все-таки ушел — и хорошо сделал. Не он один пытался возражать Никите Сергеевичу. Е.Евтушенко, например, смело заступился за скульптора Эрнста Неизвестного. Когда Хрущев прервал его, крикнув: «Горбатого могила исправит», он ответил, что мы должны думать не о могилах и смерти, а о работе и жизни — или что-то в этом духе.

Еще смелее режиссер М.Ромм напомнил Хрущеву, что хотя они — члены одной партии, однако между ними — пропасть, через которую надо кричать, чтобы тебя услышали, — и это заставило Хрущева засуетиться, заторопиться и даже сказать что-то вроде того, что он вовсе не хочет «давить» на чужое мнение.

Смертельно бледный А. Вознесенский начал свою речь словами: «Я — ученик Пастернака», и даже Р.Рождественский пролепетал что-то невнятно-возражающее — в наши дни этому трудно поверить. Он был так подавлен и устрашен, что Хрущев в заключительном слове даже подбодрил его, впрочем, тоже невнятно. Словом, с правительством еще можно было разговаривать и даже как бы спорить. Кажется, именно на этом совещании Хрущев показывал работы художников и скульпторов, и среди них, между прочим, превосходный натюрморт Егоршиной, который я впоследствии купил у нее и подарил старшему брату. На деятелях искусства ставились кресты, но это были временные, картонные кресты. Так, Эренбург, который был потрясен, надолго замолчал — уговоры друзей и родных не производили на него никакого впечатления, — но в конце концов был принят Хрущевым и восстановил свое пошатнувшееся положение.

На одной из таких встреч я впервые увидел А. Солженицына. Это было задолго до Четвертого съезда, когда его позиция определилась. Он был в те годы автором повести «Один день Ивана Денисовича», изданной «Роман-газетой» огромным тиражом и представленной на Ленинскую премию. Он опубликовал или готовился опубликовать рассказы «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» — каждый из них был событием, доказавшим, что положен конец непониманию и незнанию того, как дорого обошелся стране «большой террор» и какой наивностью было бы надеяться, что мы оправимся от него в течение десятилетий.

Мы не познакомились в тот вечер, не было повода, а без повода Александр Исаевич знакомиться, может быть, и не стал бы. Я только смотрел на него издалека, но и издалека было видно, что он держится несколько в стороне, не принимая участия в происходящем, однако не равнодушно, а, напротив, с интересом, вглядываясь, оценивая, размышляя. Он был высок, держался прямо, спокойно опустив широкие плечи и вообще, как бы оставив в полном покое покорное ему, крупное тело. Манера держаться была военная, более того, офицерская. Все это осталось и впоследствии, когда он заметно потолстел.

Познакомились же мы года через три-четыре на обсуждении первой части романа «Раковый корпус», когда его имя уже гремело и когда перепуганное руководство Союза писателей с намерением отвело для этого обсуждения малый зал Дома литераторов в то время, как и в большом негде было бы яблоку упасть, если бы оно в нем состоялось.

Еще далеко было до открытого письма Четвертому съезду, но и в опубликованных и с жадностью читавшихся самиздатских произведениях Солженицына уже была давно забытая с начала двадцатых годов смелость, презрение к опасности и, следовательно, призыв к самоутверждению. Он доказал, что можно и должно писать, не думая ни о «внутреннем редакторе», ни о внешнем. Именно в этом отношении опыт Солженицына или, точнее, его пример оказался важным и многообещающим для всего дальнейшего развития нашей литературы.

Один способный, широко образованный литератор рассказывал мне, что в письме к Александру Исаевичу он спросил — как ему удается работать, не думая о будущей судьбе рукописи. И тот ответил: «А вы попробуйте!» Попробовали многие, и сейчас, через 15–20 лет, можно назвать немало писателей, рискнувших освободиться от «внутреннего редактора». Это относится не только к авторам, которые печатаются за границей. Оттенок известной «раскованности» заметен и в произведениях, публикующихся и широко обсуждающихся на родине, — достаточно указать на пьесы талантливого Вампилова. Но об этом еще пойдет речь, а пока вернемся к обсуждению первой части «Ракового корпуса», когда многое было сказано впервые. За четыре дня до этого обсуждения скоропостижно скончался мой старший брат, которого я горячо и преданно любил. Я тяжело пережил потерю, был глубоко подавлен, потрясен и все же решил пойти — в том, что на моем месте брат непременно пошел бы, я ни минуты не сомневался.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: