Владимир Егер - Неизвестный Туполев

- Название:Неизвестный Туполев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Яуза. Эксмо, 2008. — 352 с.

- Год:2008

- ISBN:978-5-699-29777-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Егер - Неизвестный Туполев краткое содержание

Он был гением отечественной авиации. Он создал первый в мире цельнометаллический бомбардировщик В середине 1930-х годов ни одна другая страна не имела самолета, который мог бы сравниться с его «воздушными линкорами» ТБ-3, а гигантский АНТ-20 «Максим Горький» вызвал шок даже у фантастов того времени

Послевоенные проекты Андрея Николаевича Туполева вновь потрясли мир Появление стратегического бомбардировщика Ту-95, который мог уничтожить любой объект на территории США. окончательно лишило американцев иллюзии безнаказанности, а прославленные Ту 160 и Ту-22МЗ с ядерным оружием на борту по сей день гарантируют безопасность нашей страны.

Эта уникальная книга основана на воспоминаниях Сергея Михайловича Егера, с 1938 года бывшего ближайшим соратником Туполева, прошедшего с Главным конструктором через тюремное заключение и бериевскую «шарашку», а затем много лет работавшим его замом, отвечая за предварительное проектирование. Эта книга самый подробный и откровенный рассказ о судьбе великого авиаконструктора, его гениальных проектов и его легендарного КБ.

Неизвестный Туполев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

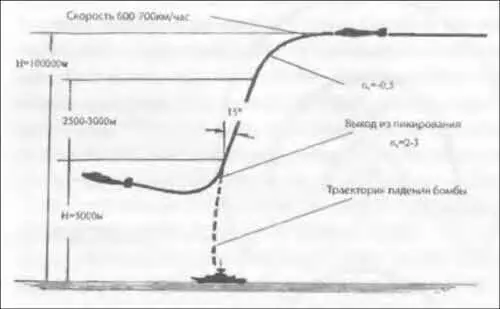

На основании проведенного анализа оказалось, что нужно проектировать самолет с аэродинамическими и прочностными характеристиками, удовлетворяющими требованиям скоростного пикирования со скоростями до 900 км/ч и с выходом из пикирования на этой скорости с перегрузкой п у=2 — Зg.

Моряки же подсказали и еще одно обстоятельство. Современные военные корабли имеют утолщенную палубную броню. Фугасные авиабомбы пробить ее не могут. Да и большинство бронебойных авиабомб такую броню не пробивают, так как благодаря плохой внешней аэродинамике и «неграмотному» распределению бронебойных масс они не набирали нужной скорости и раскалывались при ударе о броню, резко ослабляя эффект взрыва.

Выстроилась следующая схема бомбометания.

А. Н. Туполев поручил А. В. Надашкевичу подработать предложение о новой системе авиабомб, используя рекомендации «сидящего» рядом с нами «бронебойщика!» Евгения Александровича Беркалова, в прошлом, до революции, самого молодого генерал-инженера царской армии.

Такая система была разработана в составе 100. 250, 500, 1500 и 3000-килограммовых бомб. Позже этот проект был утвержден и положен в основу промышленной разработки бомб типа М-43 и М-46.

Летчик на самолете «ПБ» должен был видеть цель до входа в пикирование, в процессе входа и на боевом курсе пикирования. Для этого был необходим прицел, причем головка прицела должна была находиться внизу самолета, а окуляр — у летчика сверху. Родилась необходимость в разработке перископического прицела, которая и начала проводиться под руководством А. В. Надашкевича.

Получение минимального лобового сопротивления потребовало размещения бомбовой нагрузки внутри фюзеляжа и мероприятий по обеспечению ее сброса при скоростном пикировании

Академиком А. И. Некрасовым был сделан интересный расчет. Он просчитал движение в пространстве самолета, пикирующего под углом 75° (к горизонту), и бомбы, отцепленной от него. Оказалось, что, благодаря наличию подъемной силы, самолет как бы снимается с бомбы. В движении относительно самолета центр тяжести бомбы отходит от него под углом 60–65° к строительной оси самолета.

Это означало, что, если по передней стенке бомбового отсека дать скос в 65°, а на бомбовых замках обеспечить выход ушков бомб вперед под углом 65°, то бомбу можно сбрасывать из отсека на пикировании так же, как и в горизонтальном полете. До этого считалось, что при сбросе на пикировании бомбу необходимо подвешивать либо снаружи самолета, либо делать систему принудительного вывода бомб из отсека по типу маятника или катапульты, как, например, было сделано на самолетах-пикировщиках СБ-АНТ-40.

Как-то в процессе расчета Александр Иванович подошел ко мне и спросил: «Сергей Михайлович! Как вы думаете, если бомбу на пикировании отцепить, не пойдет ли она назад, не будет ли отставать?» Я ответил ему, что это невозможно. Нагрузка на поперечное сечение бомбы настолько мала, что без специального аэродинамического тормоза бомба должна обогнать самолет. На следующий день Некрасов встретил меня сияющий: нашел ошибку в знаке! И когда за обедом он рассказывал об этом, то Алимов — мы сидели за одним обеденным столом на 8 человек — попросил его в будущий курс «Теоретической механики», который Александр Иванович блестяще читал в МГУ, включить это явление как закон Некрасова — Егера. Под общий смех он обещал это сделать.

Следует сказать, что в состав группы вливались новые люди. К сожалению, среди них не было конструкторов-самолетчиков. В лучшем случае это были производственники, такие, как, например, Семен Абрамович Вигдорчик — бывший начальник цеха завода № 1, талантливый технолог. В большинстве же это были инженеры далеких от самолетостроения специальностей.

Я не могу не сказать о двух таких инженерах.

Виктор Пантелеймонович Сахаров — окончил Московский энергетический институт по факультету слабых токов. До ареста в 1937 году был первым начальником цеха звукозаписи (и организатором этой области кино) на «Мосфильме». Талантливый инженер с исключительной работоспособностью, с замечательным свойством схватывать новое быстро, по-инженерному разбираться и понимать это новое.

Игорь Борисович Бабин — мой ровесник. Окончил Московский станкостроительный институт. Хороший художник и прекрасный инженер.

Оба они быстро стали моими помощниками, и уже через несколько месяцев я не променял бы их ни на одного дипломированного конструктора-самолетчика.

Группа Туполева росла — и, естественно, началась специализация.

У меня было общее проектирование и конструкция самолета (планера). В ближайшем контакте со мной работали технологи во главе с С. А. Вигдорчиком.

Р. Л. Бартини, К. С. Сцилард и др. занимались аэродинамикой.

А.В Надашкевич возглавил вооруженцев, Г. С. Френкель — оборудование, А. Ю. Рогов — мотористов.

На А. П. Алимова была возложена постройка макета из фанеры; в помощь ему был выделен инженер Ф. Фисун.

К 100-летнему юбилею Андрея Николаевича Ярослав Голованов писал в «Литературной газете»:

«В Болшеве Туполев решил построить деревянную модель Ту-2 в натуральную величину (очевидно, речь идет о самолете «ПБ»). Егер чертил на фанере шпангоуты, бортмеханик Саша Алимов выпиливал их и сбивал всю конструкцию. Туполев сам с удовольствием приходил помогать. Скоро макет был готов. Но вдруг начальник «шарашки» потребовал срочно макет разобрать. Остряки утверждали, что на этом макете зэки могут улететь из зоны. Туполев разбирать макет отказался. Выяснилось, что военлеты с Монинского аэродрома увидели сверху лежащий в лесу самолет и решили, что он сел на «вынужденную» и товарищей надо выручать».

Разработка проекта продвигалась, и мы все острее ощущали нехватку кадров.

В начале лета 1939 года к нам прибыл Владимир Антонович Чижевский — мой бывший начальник в 1932–1934 годах. Его конструкторское бюро в последние годы находилось на смоленском авиационном заводе; там он был и арестован в конце 1939 года. Владимир Антонович — выходец из дворянской семьи, учился до революции в юнкерском училище, но после революции встал на сторону советской власти, служил в Красной армии в ВВС, окончил ВВА им. Жуковского и был послан в промышленность на укрепление ее руководящих кадров. Чижевский искренне считал, что его арест — это ошибка, а вот все его окружающие во главе с А. Н. Туполевым — это настоящие враги народа. Он был со всеми вежлив, но старался не заводить дружбы. «Оттаял» он только через 15 лет, когда вместе со всеми получил документ о реабилитации.

Я предложил Андрею Николаевичу передать все работы по разработке конструкции самолета Чижевскому, а у меня оставить только общее проектирование, общие виды. В довольно резкой форме я получил ответ, что ему, Туполеву, виднее, куда кого ставить. Так Владимир Антонович начал работу по самолету «ПБ» вместе со мной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: