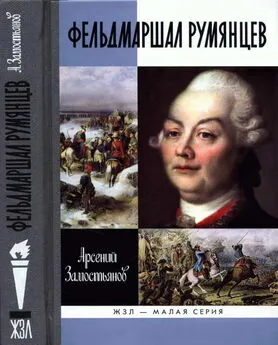

Виктор Петелин - Фельдмаршал Румянцев

- Название:Фельдмаршал Румянцев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-0331-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Петелин - Фельдмаршал Румянцев краткое содержание

На основе обширного документального материала создан образ Петра Александровича Румянцева, одного из организаторов русской регулярной армии, применившего новые стратегии ведения боя, человека сложного, противоречивого, мужественного и бесстрашного. Первая русско-турецкая война и разгром турок на притоках реки Прут вознесли его в ранг величайших полководцев XVIII века.

В августе 1999 года Виктор Васильевич Петелин за книгу «Фельдмаршал Румянцев» получил литературную премию имени Валентина Пикуля.

Фельдмаршал Румянцев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В выборах принимали участие «жительствующие в городе шляхетство, земские и воинские чины, из рядовых казаков выборные, магистратские урядники и лучшие из мещан и ремесленников». Уже при размещении в собрании возникали разногласия. Зная самолюбивый норов местного шляхетства, Румянцев определил, что дворян размещают «на поставленных стульях и скамьях», или «по состоянию», или «по списку как кто в город прибыл». Мещан рассаживали «так, как в списки написаны, не по чинам или по богатствам, но по летам, а именно: первые женатые, имеющие детей, старики, а опосля молодые, равным образом женатые, но бездетные, вдовые и холостые».

Повсюду собрания открывались в торжественной обстановке. При чтении манифеста все вставали «при своих местах, слушали с прилежным вниманием и чувствуемою особливою радостью…» – так доносил Румянцеву генеральный обозный Кочубей. Но торжественное открытие проходило, и начинались драматические стычки при выработке наказов. Все тот же Кочубей, наблюдая за выборами в Полтаве, заметил, что «интересы мещан совсем противны интересам воинского звания людей; и потому… трудно согласиться им будет сделать одинак депутату наказы».

Князь Юрий Васильевич Хованский в своем рапорте Румянцеву тоже обратил внимание на сословные противоречия, на «великое затруднение» при составлении наказов, которые затягивались «за разными несогласиями между шляхетством, тако же и между граждан».

Были и такие случаи, когда шляхетство вместе с казаками отказывалось от участия в выборах только на том основании, что и мещане, как равные с ними, составляют наказы депутатам. Так, в Прилуках генерал-майору Стремоухову не удалось убедить шляхетство и казачество выбирать городского голову*. Они решительно отказались: дескать, «оный принадлежит до одних только граждан». Как ни доказывал генерал, что не одним мещанам, но всем жительствующим в городе нужен городской голова, «но они всего того уразуметь или не хотели, или не могли». Так и не пошло прилуцкое шляхетство на выборы… «Не видел я ни одного при том собрании из лучших людей, – писал Румянцеву Стремоухов, – но все они, отговорясь разными невозможностями при том быть, прислали свои отзывы, почему я с одними только мещанами и некоторыми, самыми нижними, чиновниками должен был учинить выбор городского головы».

И чего только не было во время выборов и составления наказов: несогласия, вражда, интриги, личные счеты, проявление эгоизма, тщеславия, сребролюбия… Бывало и так, что даже представителя коллегии не допускали до собрания: дескать, сами во всем разберемся. А потом выяснялось, что представителей мещан вовсе не оказывалось среди членов комиссии по составлению наказа. И ясно почему: мещане настаивали на внесении пункта о злоупотреблениях чиновников и казаков, которые занимались разными промыслами и рукоделиями, «не отбывая гражданской повинности». Занимали «гражданские земли», «порабощали их», то есть занимали городские земли, не имея на то никаких прав.

Румянцеву пришлось отменить происшедшие в Лубнах выборы. Войсковой товарищ Петр Назарский, первоначально избранный городским головой, с обидой писал Румянцеву, что с большим трудом одного представителя мещан удалось ввести в комиссию по составлению наказа. Но ни одно из его предложений не было принято, так как большинство комиссии состояло из шляхетства, казачества, чиновников.

И этот факт поражал Румянцева своей нелепостью. Почему Назарский, представитель «знатного рода», снискал такую популярность среди лубенских мещан и такую неприязнь чиновников и казаков? Не потому ли, что он, будучи войтом*, избавил городское население «от порабощения, нестерпимых и неудобосказанных обид и утеснений», которые они претерпевали прежде. Вот почему лубенские бурмистры и мещане доносили Румянцеву, что Петр Назарский достоин быть избранным городским головой, потому что он подходит «по разуму, достоинству и смиренному, правдивому и милосердному нраву». Вот как оценивает человека городское мещанство. А вместе с тем им не удалось провести его в городские головы.

Вот и в Погаре столкнулись знатнейшие и мещане. И снова при выборах городского головы. Вопреки воле чиновников и казаков, голосами мелкого мещанства городским головой был избран Денис Привалов. Понятное дело, на имя Румянцева тут же полетела жалоба от чиновников и казачества, в которой вновь избранный городской голова был обвинен во многих несовершенствах. В частности, в том, что он, «не сохраняя благопристойности и не почитая предстоявшего зерцала, делал многие споры, и разным из нас неучтивыми словами приключал досады, и исключил многих из нас из общества». Из жалобы погарских старшин получалось, что Денис Привалов привлек к составлению наказа «из мещанства таковых, которые и простаго письма совершенно сделать не могут». И предлагали Привалова, как «недостаточного и беспорядочного», отставить, а «на его место дозволить достойного из гражданства головою выбрать».

Такие жалобы нуждались во внимательном разбирательстве. И Румянцев не жалел сил, чтобы во всем этом сложном и противоречивом процессе разобраться неторопливо и обстоятельно. Тем более, что нашлись и такие, которые открыто отказывались выполнять повеления императрицы. Все тот же Денис Привалов сообщал Румянцеву, что шляхетство отказывалось идти на выборы депутата и полномочия избранного не подписало. А тогда, когда было объявлено слушание челобитной и наказа депутату, то войт погарский, поддержанный шляхетством, выслал Привалова из магистрата, а вместе с ним и пять членов комиссии, сочинявших наказ. Вторично, для всех граждан города, Привалов объявил о чтении наказа, но и в этот раз войт Панас не позволил провести собрание, замкнув магистрат и не пустив туда граждан города. «И тем оказал явную высокому в отряде ея императорского величества повелению противность, а мне, нижайшему, с прочими крайнее вторичное бесчестие», – писал Денис Привалов.

Нет, все не так просто. Вот и войт Панас написал жалобу и изложил свои мотивы отказа подписаться под наказом и довольно правдиво излагает события в Погаре. Снова посылать члена коллегии разобраться в этом запутанном деле? Какое решение принять? Трудно, ох трудно… Но трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать… Как быть с теми городами, в которых давно уже не существует городских учреждений, хотя сии должны были там существовать. Ведь сколько событий драматических пронеслось над каждым из них! Поляки, татары сжигали целые города. На их месте возникали новые. Но не всегда они возрождались в прежних их формах, что-то утрачивалось безвозвратно… Вот Гадяч и Сорочинцы числились городами, а ни ратуши, ни магистрата не имелось в наличии. Ну, конечно, не было и списка жительствующих. И, получив указания Малороссийской коллегии, там растерялись. Что делать? В Гадяче нет ни мещанства, ни купечества, а есть посполитые подданные графа Кирилла Разумовского, бывшего гетмана, да чиновники земских судов, полковые старшины, сотники и другого воинского звания люди и казаки. А в Сорочинцах – владельческие подданные генерала Гудовича, тоже чиновники и казаки. И все…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: