Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь одиннадцатая: На вершине

- Название:Сколько стоит человек. Тетрадь одиннадцатая: На вершине

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь одиннадцатая: На вершине краткое содержание

Автор этой книги, Евфросиния Антоновна Керсновская (1907–1994), родилась в Одессе в дворянской семье. В годы гражданской войны семья спасается от преследования большевиков и переезжает в свое родовое имение в Бессарабию, которая тогда была частью Румынии. Евфросиния своим трудом поднимает пришедшее в упадок хозяйство, становится фермером. После ввода советских войск в Бессарабию в 1940 г. мать и дочь Керсновских, как бывших помещиков, выгоняют из дома.

В 1941 году ее, как и многих других бессарабцев, ссылают в Сибирь, на лесоповал. Там она вступается за слабых, беззащитных. За это ей грозит голодная смерть. Она решается на побег. Прежде чем ее схватили, она прошла по тайге полторы тысячи километров.

Её судят, приговаривают к расстрелу. Хотя она и отказывается писать прошение о помиловании, расстрел заменяют десятью годами лагерей. В Норильском лагере она работает в больнице и морге, затем по собственной воле занимается самым тяжелым трудом — шахтерским. Там она чувствует себя свободней — «подлецы под землю не спускаются».

После освобождения из ссылки, в Ессентуках, в 1964-68 годах пишет по просьбе матери о пережитом, эти 12 тетрадей иллюстрированы её акварельными рисунками (703 рисунка).

***

Тетрадь одиннадцатая: 1956–1957. На вершине

Сколько стоит человек. Тетрадь одиннадцатая: На вершине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

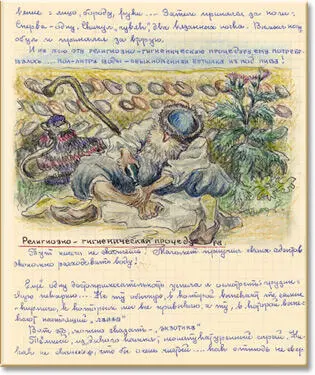

Наблюдаю довольно редкую по нынешним временам картину. Старый дед, правоверный мусульманин с окладистой бородой, совершает омовение, без чего, как и без молитвы, и есть нельзя. Он уселся под забором, искусно сложенным из гальки и глины, и начал истово совершать омовение: лицо, бороду, руки. Затем принялся за ноги. Сначала одну. Скинул чувяк, два вязаных носка. Вымыл ногу, обул и принялся за вторую.

И на всю эту религиозно-гигиеническую процедуру ему потребовалось пол-литра воды — обыкновенная бутылка из-под пива. Ничего не скажешь, Магомет приучил своих адептов экономно расходовать воду!

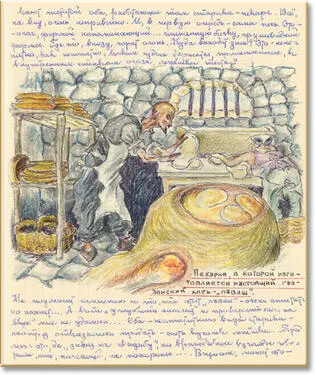

Еще одну достопримечательность успела я осмотреть: грузинскую пекарню. Не ту обычную, в которой пекут те самые «кирпичи», к которым мы все привыкли, а ту, где выпекают настоящий лаваш.

Вот это, можно сказать, экзотика.

Темный, из дикого камня, неоштукатуренный сарай. Никак не скажешь, чтобы очень чистый, как отнюдь не сверкают чистотой оба работающие там старика-пекаря. Все на вид очень непривычно. И в первую очередь — сама печь. Это очаг грушевидной формы, напоминающий глиняную бочку. Где-то внизу горит огонь, но куда выходит дым и каким чудом держатся прилепленные к внутренним стенкам очага лепешки теста, непонятно.

Этот лаваш очень аппетитно пахнет, а вот проверить его на вкус мне не удалось. Оба неаппетитного вида старика наотрез отказались продать хоть кусочек лепешки под предлогом, что это, дескать, заказ на свадьбу…

Пока шофер снова и снова, раз 10 подряд, проверял неисправность своей колымаги, пока прочие пассажиры попивали вино в забегаловке (а этого рода заведения на каждом углу), я бродила по местечку, знакомясь с местной архитектурой.

Нет, ничего специально грузинского я тут не подметила! Обыкновенные одно- и двухэтажные дома с наружными коридорами и множеством навесов, беседок. Ни сакли с плоской кровлей, ни наружных глухих стен… Все — как принято на юге.

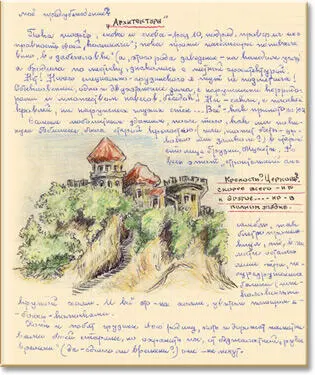

Самым любопытным зданием, после того как мы покинули Тбилиси, была старая крепость (или, может быть, церковь, или замок?) в старой столице Грузии Мцхете. Но весь этот строительный ансамбль так быстро промелькнул, что в памяти остались лишь три полуразрушенных башни (или колокольни), крутой холм. И все это — на холме, увитом плющом и, боюсь, колючками.

Хоть и любят грузины свою родину, хоть дорожат памятниками своей старины, но охранить их от безжалостной «руки времени» (да одного ли времени?) они не могут.

Крестовый перевал

Но вот машина выверена, как часы, и мы пускаемся в путь.

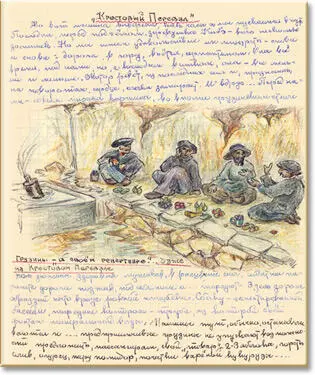

Последняя перед подъемом деревушка Кобэ — всего несколько домишек. Но мы имеем удовольствие их лицезреть снова и снова: дорога в гору вьется серпантином. Она все время под нами, но с каждым витком она все меньше и меньше. Мотор ревет из последних сил и, признаюсь, на поворотах сердце слегка замирает. И вдруг перед нами совсем мирная картина во вполне грузинском стиле.

Полдюжины здоровых мужиков в расцвете сил сидят на парапете дороги, поджав под себя ноги, и торгуют. Здесь дорога образует нечто вроде ровной площадки. Сбоку — цементированный бассейн. Посредине него труба, из которой бьет фонтан минеральной воды. Машины тут обычно останавливаются, и предприимчивые грузины не упускают возможности предложить пассажирам свой товар: два-три яблока, горсть слив, огурец, пару помидоров, початки вареной кукурузы. Товара — на копейки, возможность его сбыть проблематична. Но тяга к коммерции у грузин непреодолима.

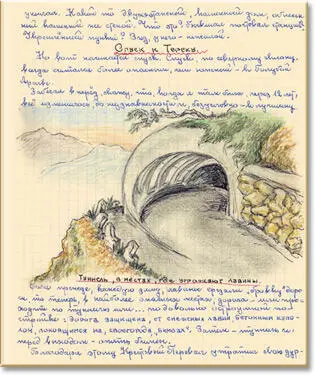

Когда я была на Крестовом перевале спустя 12 лет, все изменилось до неузнаваемости и, безусловно, к лучшему. Если прежде каждую зиму лавины срезали бровку дороги, то теперь в наиболее опасных местах дорога проходит по туннелю или под бетонным куполом, покоящимся на своего рода бимсах (балках). Довольно остроумная постройка! Так дорога защищена от снежных лавин. Затем — туннель, и перед выходом — опять бимсы. Благодаря этому Крестовый перевал утратил свою дурную славу и превратился в доступную в течение почти круглого года дорогу, требующую от пассажиров некоторого фатализма, а от водителя — крепких нервов или привычки.

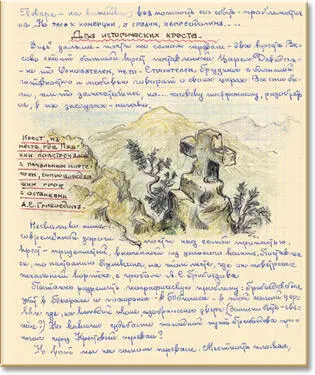

На перевале два креста. Высоко стоит большой крест, поставленный царем Давидом — не то Основателем, не то Строителем. Грузины с большой готовностью и любовью говорят о своих царях. Все они были чем-то замечательны, но человеку постороннему разобраться в их заслугах нелегко.

Несколько ниже современной дороги, почти над самой пропастью, приземистый крест, высеченный из цельного камня. Поставлен он по настоянию Пушкина на том месте, где он повстречал печальный кортеж с гробом Грибоедова.

Пытаюсь разрешить географическую проблему: Грибоедов был убит в Тегеране, а похоронен в Тбилиси. Какими же судьбами последний путь Грибоедова пролегал через Крестовый перевал?

Но вот — спуск. Спуск по северному склону перевала всегда считался более опасным, чем по южному — к Голубой Арагве.

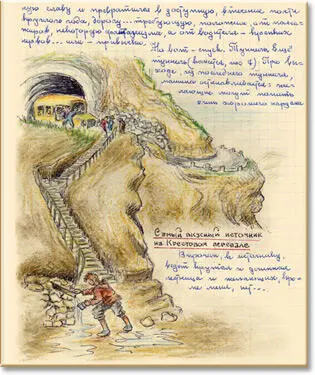

Туннель. Еще туннель. Кажется, их семь. При выходе из последнего туннеля машина останавливается: желающие могут попить очень хорошего нарзана.

Впрочем, к источнику ведет крутая и длинная лестница и желающих, кроме меня, нет.

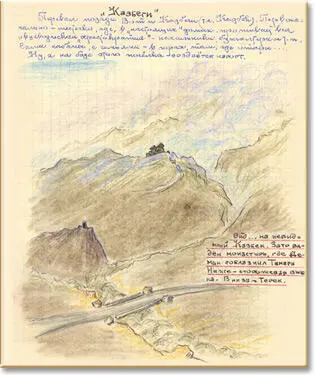

Казбеги

Перевал позади. Вот и Казбеги, то есть Казбек. Первоначально это было местожительство начальства местных овцеводов. В долине в «настоящих» домах живет вся овцеводческая «аристократия»: председатели, счетоводы, бригадиры, учетчики… Сами чабаны с семьями и со всем своим скарбом живут в горах, там, где отары. А на базе этого поселка создали курорт.

Мне неясно, названо ли местечко «Казбеги» в честь Казбека (по-грузински «Казбеги») или в честь поэта, жившего здесь и творившего под псевдонимом Казбеги?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: