Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь одиннадцатая: На вершине

- Название:Сколько стоит человек. Тетрадь одиннадцатая: На вершине

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь одиннадцатая: На вершине краткое содержание

Автор этой книги, Евфросиния Антоновна Керсновская (1907–1994), родилась в Одессе в дворянской семье. В годы гражданской войны семья спасается от преследования большевиков и переезжает в свое родовое имение в Бессарабию, которая тогда была частью Румынии. Евфросиния своим трудом поднимает пришедшее в упадок хозяйство, становится фермером. После ввода советских войск в Бессарабию в 1940 г. мать и дочь Керсновских, как бывших помещиков, выгоняют из дома.

В 1941 году ее, как и многих других бессарабцев, ссылают в Сибирь, на лесоповал. Там она вступается за слабых, беззащитных. За это ей грозит голодная смерть. Она решается на побег. Прежде чем ее схватили, она прошла по тайге полторы тысячи километров.

Её судят, приговаривают к расстрелу. Хотя она и отказывается писать прошение о помиловании, расстрел заменяют десятью годами лагерей. В Норильском лагере она работает в больнице и морге, затем по собственной воле занимается самым тяжелым трудом — шахтерским. Там она чувствует себя свободней — «подлецы под землю не спускаются».

После освобождения из ссылки, в Ессентуках, в 1964-68 годах пишет по просьбе матери о пережитом, эти 12 тетрадей иллюстрированы её акварельными рисунками (703 рисунка).

***

Тетрадь одиннадцатая: 1956–1957. На вершине

Сколько стоит человек. Тетрадь одиннадцатая: На вершине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

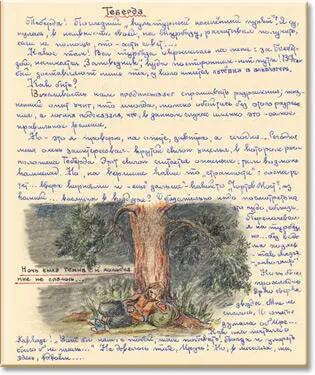

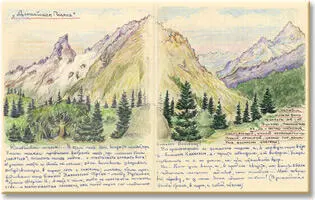

Ночь была прохладной, ярко сверкали звезды. Мне не спалось. И опять я думала об Ире. Как она мечтала о Кавказе! «Вот бы нам с тобой там побывать! Тогда и умереть было б не жаль…» Не довелось тебе, Ирусь! Но в мыслях мы здесь вдвоем.

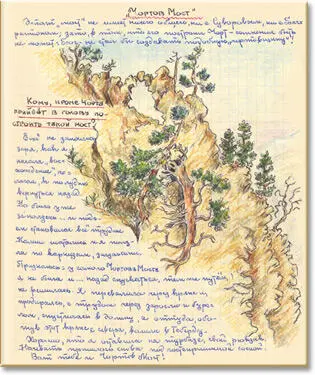

Еще не занялась заря, как я начала восхождение, полагая к полудню вернуться назад. Но было уже за полдень, и подъем становился все труднее. Камни шатались, и я ползла по карнизам зигзагами. Признаюсь, у самого Чертова моста я не была и назад спускаться тем же путем не решилась. Чертов мост не имеет ничего общего ни с Суворовым, ни с Багратионом; зато в том, что его построил черт, сомнения быть не может — Бог не стал бы создавать подобную чертовщину.

Я перевалила через кряж и, продираясь с трудом через заросли и бурелом, спустилась в долину, а оттуда, обогнув этот кряж с севера, вошла в Теберду.

Хорошо, что я оставила на турбазе свой рюкзак. Ночевать пришлось снова под гостеприимной сосной.

Контрабандным путем — в заповедник

Не пускают в заповедник? Что ж, это правильно, если учесть культурный (вернее, некультурный) облик советского человека. Но я-то вреда заповеднику не причиню. Однако меня тоже не пускают. Как это говорил Кмициц [7] Один из геpоев pомана Г. Сенкевича «Потоп».

: «Проси! Не дают? Сам бери!»

Значит — вперед.

Но выполнить это решение было не так-то легко, в чем я убедилась, когда, пройдя через весь курорт и полюбовавшись Черным озером — Кара-Кёль, я дошла до «рогатки»: тут кончалась курортная зона и начинался заповедник.

Увы, передо мной был забор из колючей проволоки. Один его конец спускался в бурную Теберду, другой — упирался в скалу. В том месте, где шоссе пересекало забор, находились ворота, будка и вахтер.

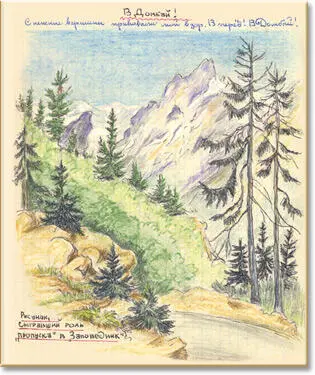

Я уселась неподалеку, у ворот, извлекла альбом, карандаш и принялась зарисовывать еще незнакомые мне, но влекущие, как магнит, снежные вершины: ледник Софруджу.

Вахтер внимательно следил за рождением произведения искусства и отлучался только, чтобы проверить пропуск и подорожную самосвалов, груженных асфальтом для уже начинавшегося строительства шоссе).

Когда проезжала одна из машин, я проскользнула вслед за ней.

— Куда?! Туда нельзя! — завопил вахтер.

— Я художник, и здесь рисую, — сказала я, садясь сразу за воротами.

Я дождалась следующей машины и, как только она остановилась в воротах и вахтер занялся проверкой, сгребла свой альбом, подхватила рюкзак и в два прыжка была уже в кустах. Ищи-свищи, только кусты затрещали.

Свобода! Красота! И — никаких курортников.

Снежные вершины приковали мой взор. Вперед! В Домбай!

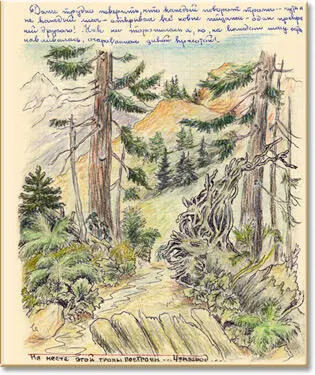

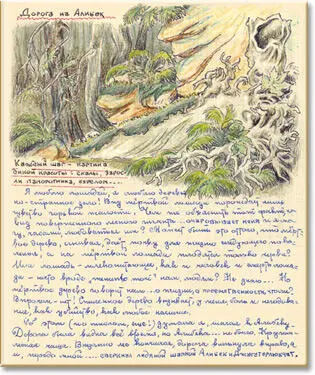

Даже трудно поверить, что каждый поворот тропы, чуть ли не каждый шаг, открывал все новые пейзажи — один прекрасней другого. Как ни торопилась я, но на каждом шагу останавливалась, очарованная дикой красотой.

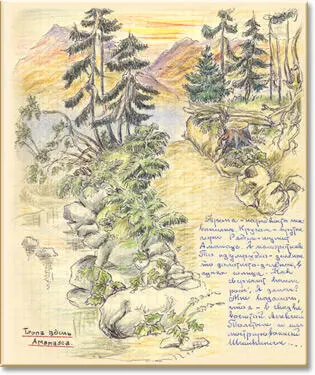

Тропа на редкость живописна. Кругом — крутые горы. Рядом шумит Аманаус. Папоротники то изумрудно-зеленые, то золотисто-зеленые в лучах солнца. Как сверкают капли росы! А запах! Мне казалось, что я — в сказке, на той самой папоротниковой поляне, воспетой Алексеем Толстым в балладе об Илье Муромце и ожившей на картине Шишкина «Папоротники»!

Топчет папоротник пышный

Богатырский конь…

Домбайская Поляна… В этом месте был когда-то монастырь. Умели монахи правильно выбирать место, где можно было спасаться: приносить пользу людям и чувствовать близость Бога. Монахи были проводниками через Большой Кавказский Хребет — между Кубанью и Черным морем. Звон колокола указывал заблудившемуся в горах путь к спасению. И, вместе с тем, нигде так не чувствуешь ничтожества и всемогущества человека, как перед лицом гор — подножия Божьего престола!

Но философией я занялась позже, а в первую мою встречу с Большим Кавказом у меня просто глаза разбегались.

В середине августа на высоте 2500 м, у подножия мощных ледников, ночи холодные. Иней покрывает траву, а у меня даже одеяла не было. (В дальнейшем я всегда брала его с собой в горы.) Попытка получить место в палаточном лагере не увенчались успехом: меня, дикого туриста, отвергли, хоть половина палаток пустовала. Не беда! Ночлег у корней вековой ели ничуть не хуже.

Я устала, но прежде всего схватилась за альбом, чтобы запечатлеть изумрудно-зеленую поляну с палаточным лагерем на фоне гор. До самой темноты рисовала я — неумело, хоть и старательно. Опыта у меня не было, но энтузиазм — огромен и радость творчества — и того больше.

Ко мне подошел профессор-дендролог. Здесь он был со своим сыном, студентом-метеорологом, снимавшим каждые два часа показания аппаратов. Старичок возмущался негостеприимством руководителей, вынудивших меня ночевать на морозе. И ночью профессор и его сын меня раза два будили, чтобы убедиться, что я не замерзла. Они очень удивлялись, когда я им говорила, что мне вовсе не холодно.

Значит — вперед.

— У вас идеальная терморегуляция! — восклицал профессор.

Как могла я ему объяснить, что эта «терморегуляция» — результат тяжелой проверки на прочность в те годы, когда приходилось бороться и с холодом, и с голодом, и с непосильным трудом, и с постоянной усталостью, не смея жаловаться на чью бы то ни было жестокость!

Дорога на Алибек

Я люблю лошадей, люблю деревья, но чем же объяснить тот факт, что вид поверженного лесного гиганта очаровывает меня и я могу часами любоваться им, а вид мертвой лошади порождает лишь чувство горькой жалости? Лошадь — млекопитающее, как и человек, и смерть лошади — нечто вроде memento mori [8] помни о смерти (лат.).

нам, людям. А мертвое дерево говорит нам о жизни, о преемственности, что ли. Но спиленное дерево вызывает у меня боль и негодование, как убийство, как любое насилие.

Интервал:

Закладка: