Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Пенсионер союзного значения

- Название:Никита Хрущев. Пенсионер союзного значения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Время

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9691-0535-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Пенсионер союзного значения краткое содержание

Эта книга завершает трилогию С. Н. Хрущева об отце, начатую «Реформатором» и продолженную «Рождением сверхдержавы». Речь идет о последних семи годах жизни Никиты Сергеевича Хрущева — бывшего Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР, смещенного в октябре 1964 года со всех постов. Разумеется, на эти годы лег отраженный свет всей предыдущей «эпохи Хрущева» — борьбы с наследием сталинизма, попытки модернизировать экономику, достичь стратегического паритета с США. Страну, разбуженную Хрущевым, уже невозможно было развернуть вспять — об этом ясно свидетельствовали и реакция передовой части общества на его отставку, и публикация его мемуаров, и прощание с опальным лидером, и история с установкой ему памятника работы Эрнста Неизвестного.

Никита Хрущев. Пенсионер союзного значения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С приходом весны 1966 года отец нашел себе постоянное занятие в огороде. Появилась полиэтиленовая пленка, и он принялся за теплицы. Собрал валявшиеся на территории дачи водопроводные трубы, согнул их, покрасил, вбил в землю. Каркас теплицы был готов. Работал он самозабвенно, не умея ничего делать вполсилы. К огороду привлекались все: дети, внуки, гости, молодые парни из охраны. Комендант Мельников тоже активно включился в эту деятельность — гнул трубы, копал землю. По-другому вел себя его заместитель Лодыгин — тот в работах сам не участвовал и в свое дежурство запрещал подчиненным помогать отцу.

Теплицы установили у дома. В них вызревали отличные помидоры и огурцы. Растил их отец по науке: завел себе сельскохозяйственную библиотечку, следил за новостями в этой области. Постепенно огород расширялся, у дома уже места не хватало. Новые грядки отец разбивал внизу под горкой, на опушке окружавшего дачу леса, как он говорил, на лугу. Там без пленки росли укроп, редис, картошка, тыква, подсолнухи и, конечно, кукуруза. Рядом с огородом на деревьях располагалась колония грачей, и они с интересом следили за посадками. Как только всходила кукуруза и подсолнухи, грачи рано утром слетали с деревьев, выдергивали ростки, склевывали зерна, а стебельки оставляли лежать ровными рядками на грядках. Войну с ними отец вел с переменным успехом. Предложение перестрелять грачей из ружья отец отверг сразу. Ему было жалко птиц. Поэтому он пытался защититься пассивными способами: сооружал над проклюнувшимися ростками заграждения из колючих веток, ставил пугало. На пугало грачи внимания не обращали, а между ветками пробирались с ловкостью кошки.

Тем не менее врагами они с отцом не стали. Он любил живность. Как-то подобрал выпавшего из гнезда грачонка, выкормил его. Птенец еще не научился каркать по-взрослому, и когда видел пищу, широко раскрывал клюв и поквакивал. За это его назвали Кавой. Постепенно он стал совсем ручным. Всюду летал за отцом, ел из его рук. Теперь они гуляли втроем: отец, Арбат и Кава. В доме еще жили сибирская кошка, канарейка, которыми поначалу занимались внуки, а потом подбросили деду. В саду стояли ульи с пчелами — хозяйство Лены.

Дел становилось все больше и больше. Не хватало дня, да и не все отец мог сделать сам. Силы уже были не те. За неделю накапливались дела, их отец заготавливал к ожидаемому приезду детей. В субботу каждому гостю выдавалось задание, урок, как он говорил. Не всем это нравилось. Внук Юра, полковник, летчик-испытатель, с удовольствием помогал в слесарных делах, а от сельхозработ был отстранен навсегда после того, как выполол на грядке все огурцы, оставив сорняки.

Алексей Иванович Аджубей стал прихварывать. У него развился радикулит, и он, к сожалению, не мог выполнять физическую работу. Стало неважно и со слухом: то он не услышит, как отец его зовет, то сам, задав вопрос, уйдет, не дослушав до конца ответ. Постепенно бывать у нас Аджубеи стали реже — завели собственную дачу.

Лена и ее муж Витя, отлынивая от отцовских уроков, прикрывались пчелами. Их улей стоял возле дома, и пчелы требовали ухода. Понятно, что и я всячески увиливал, поскольку занятия огородом восторга у меня не вызвали.

Отец видел наши уловки, посмеивался и не обижался: хочешь не хочешь, работали мы дружно. Наш «бригадир», гордясь своим слесарным образованием, командовал:

— Я вам покажу, как это надо делать. Инженерами называетесь, а трубы ни согнуть, ни свинтить не можете.

Он приобрел себе набор слесарных инструментов, разжился паклей, льном, краской и работал как заправский слесарь. Конечно, и тут не щадил себя. Целыми днями таскал и свинчивал трубы, решив провести к огороду вниз, на луг водопровод. Помогать ему новое начальство, сменившее Мельникова, охранникам в то время уже окончательно запретило, и молодые парни со своего поста наблюдали, как отец волочит очередную трубу.

…Сразу после смерти отца дачу в Петрове-Дальнем снесли. Сейчас там, говорят, построили пансионат…

Глава четвертая

Мемуары

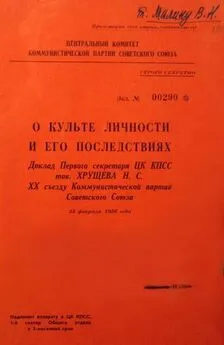

Воспоминания отца в 1970-е годы были изданы на шестнадцати языках и читаются в мире уже около тридцати лет. До 1999 года не существовало ни советского, ни российского полного издания. И это при том, что у нас в бывшем архиве ЦК, ныне архиве Президента РФ, лежал полный текст — на магнитофонных бобинах, около 300 часов надиктованных материалов. Более того, к 1990 году магнитофонные записи были расшифрованы, отредактированы и полностью подготовлены к печати. В 1990–1995 годах они даже были опубликованы в журнале «Вопросы истории». Но журнал все-таки журнал. Всего в него не втиснешь, да и журнальный век несравним с книжным. Но книга все не появлялась. Казалось бы, стоило только протянуть руку. Но всё руки не доходили.

Характернейший пример нашего отношения к собственной истории — бездумного и наплевательского.

История создания этих воспоминаний, политиканская возня вокруг них властей предержащих полны самых неожиданных поворотов едва ли не с первого дня работы отца над ними и вплоть до последних дней горбачевской перестройки. А затем… Затем практически полное забвение. Россия снова — уже в который раз — пытается начать писать свою историю с чистого листа.

Первые разговоры о мемуарах начались еще в 1966 году, когда отец стал поправляться после болезни. Тогда никто, в том числе и он, не представлял себе ни их содержания, ни объема, ни той роли, которую им суждено будет сыграть в нашей жизни. В тот момент нам хотелось переключить внимание отца на какое-то дело. Никому и в голову не могло прийти, какую бурю вызовет его решение начать работать над воспоминаниями. Впрочем, отец был не первым, чье обращение к истории вызвало беспокойство.

В начале ХХ века Сергей Витте, царский министр и реформатор, отставленный от власти за Манифест от 17 октября 1905 года, даровавший России Государственную Думу, решил засесть за мемуары. Что тут началось! Тайная полиция получила от царского двора приказ рукопись выкрасть или уничтожить. За Витте неотступно следили, в его отсутствие залезали в дом. Не получилось, воспоминания в конце концов увидели свет, но не в России, а в Германии.

Меньше повезло Льву Троцкому, пламенному революционеру, организатору Красной Армии, победителю в Гражданской войне 1918–1921 годов. Проиграв после смерти Ленина в 1924 году схватку за власть Сталину, он оказался в эмиграции, где взялся за мемуары. Сталин дал приказ Троцкого уничтожить, рукопись изъять. В результате Льва Давидовича зарубили в его доме в Мексике ледорубом, но рукопись сохранилась, пусть и в неоконченном виде. Вскоре ее издали — за границей, конечно.

Уже в последнее время «ревнители» от госбезопасности докладывали отцу, что маршал Жуков начал писать воспоминания. Они предлагали выкрасть их, помешать дальнейшей работе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: