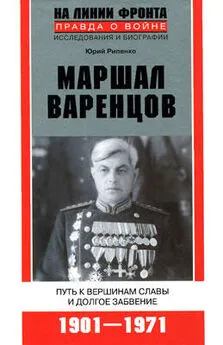

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Название:Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02894-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение краткое содержание

Книга полковника, кандидата военных наук Ю.Б. Рипенко посвящена яркой судьбе Главного маршала артиллерии, Героя Советского Союза Сергея Сергеевича Варенцова, несправедливо забытого ныне. Его жизнь вобрала в себя и триумфальное восхождение по служебной лестнице, и вершины искусства управления большими массами артиллерии в годы Великой Отечественной войны, и весомый вклад в послевоенное становление ракетных войск и артиллерии, оснащенных ядерным оружием, и драматическое время незаслуженной опалы. В 1963 году за личные связи с предателем О. Пеньковским и «утерю бдительности» С.С. Варенцов был снят с должности командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, понижен в звании, лишен звания Героя Советского Союза и всех орденов. Почти три десятка лет имя этого видного военачальника с огромным фронтовым опытом было предано забвению, а подлинные обстоятельства его отставки оставались неясными для современников. Автор первой биографической работы о С.С. Варенцове на большом документальном материале, в том числе семейном архиве маршала, восполняет этот пробел и вносит вклад в восстановление его честного имени, сосредоточив основное внимание в данной книге на деятельности военачальника в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, 1943 год был переломным периодом в развитии советской артиллерии, в количественном росте артиллерии РВГК, в повышении ее роли в бою и операции. В этот же период отмечается рост и совершенствование войсковой артиллерии. Ее развитие шло главным образом по пути значительного увеличения самостоятельности общевойсковых соединений и объединений в бою и операции. Это позволило общевойсковым начальникам решительнее влиять на ход боя и операции огнем штатной артиллерии. Несомненно, что развитие артиллерийско-минометных средств общевойсковых соединений повысило наступательные возможности и повлияло на увеличение темпов продвижения войск в общевойсковом бою.

Новые организационные формы, количественный рост артиллерии общевойсковых соединений, наличие артиллерийских штабов и опытных кадров в них создали более благоприятные условия для управления огнем и непрерывного и тесного взаимодействия штатной артиллерии и артиллерии усиления с пехотой и танками на всех этапах наступательной операции. Все это расширило возможности организации противотанковой и противовоздушной обороны войск как в период подготовки, так и в ходе наступательной операции.

Развитие отечественной артиллерии шло не только по линии увеличения количества и совершенствования артиллерийских орудий. Параллельно с этим осуществлялся целый комплекс технических усовершенствований в области средств связи, наблюдения и управления огнем, разработки новых, более совершенных артиллерийских снарядов и мин. Вместе с тем для роста мощи артиллерии не менее важное значение имело развитие наиболее рациональных и соответствующих характеру и способам ведения боевых действий организационных форм артиллерийских частей и соединений, а также методов и способов боевого применения артиллерии в бою и операции.

Летом 1943 года после разгрома гитлеровских армий под Курском Советская армия, перейдя в контрнаступление на орловском и белгородско-харьковском направлениях, осуществляла прорыв вражеской обороны в несколько иных условиях, чем это было прежде. К этому времени немецко-фашистские войска перешли к глубокой, сплошной по фронту обороне с применением системы траншей и ходов сообщения, глубина главной полосы их обороны значительно возросла. Для прорыва такой обороны Советская армия стала применять новую, более глубокую форму оперативного построения и более глубокое построение боевых порядков наступавших войск. Вместе с тем возросшее в Советской армии количество средств подавления внесло значительные изменения в их использование.

Перед советским командованием встала необходимость резко увеличить количество артиллерии более крупных калибров, предназначавшихся для прорыва позиционной обороны. В связи с этим наибольшее количественное развитие получила гаубичная и дальнобойная пушечная артиллерия.

Следует отметить, что к лету 1943 года, когда Советская армия захватила инициативу и развернула наступательные действия на огромном фронте, истребительно-противотанковая артиллерия, являясь важнейшим средством борьбы с танками противника, уже достигла весьма высокого уровня развития. Не уменьшая значения важности борьбы с танками, советское командование поставило перед всей артиллерией как одну из основных задач — обеспечение прорыва вражеской обороны на значительную глубину при сохранении способности истребительно-противотанковой артиллерии к обеспечению последующих широких наступательных действий Советской армии.

К началу 1943 года в Советской армии было создано большое количество отдельных частей РВГК, что приводило в ходе их применения к возникновению своего рода противоречий. Все возраставшее количество артиллерийских частей РВГК, с одной стороны, благоприятно сказывалось на массировании артиллерии, а с другой — заметно усложняло и затрудняло централизованное управление артиллерией и ее огнем.

В результате развития организации артиллерии был сделан новый шаг в области выбора форм высокоманевренных артиллерийских резервов Верховного Главнокомандования, наиболее отвечающих изменившимся условиям ведения боя, операции и войны в целом. Это новое в развитии организационных форм артиллерии характеризовалось отказом от создания многочисленных отдельных частей различных видов артиллерии и переходом к крупным артиллерийским соединениям.

Верховное Главнокомандование, решая стратегические задачи ведения войны, руководило важнейшими фронтовыми операциями. Естественно, что для решения этих задач оно располагало и мощными ударными средствами. Одним из важных элементов этих ударных средств являлись крупные артиллерийские соединения.

Наступательные операции, проводившиеся Советской армией одновременно на нескольких фронтах, требовали быстрых и организованных перегруппировок, в том числе и крупных артиллерийских масс, не только внутри фронтов, но и между фронтами. Безусловно, что такие перегруппировки было более удобно совершать артиллерийскими соединениями с их сколоченными и организованными штабами, нежели десятками отдельных артиллерийских частей. Правильное разрешение организационных вопросов артиллерии в значительной мере способствовало широкому маневру ею как в период подготовки, так и в ходе операции.

Создание крупных артиллерийских соединений полевой, зенитной и реактивной артиллерии в конце 1942 и в начале 1943 годов было шагом вперед в разработке организационных форм артиллерийских резервов Верховного Главнокомандования. Наличие артиллерийских частей и соединений в распоряжении Резерва Верховного Главнокомандования в последующих наступательных операциях полностью оправдывалось и удовлетворяло принципу массирования артиллерии на избранных направлениях.

Размах наступательных операций потребовал привлечения больших масс артиллерии, что можно было достигнуть не только путем маневра артиллерийских частей и соединений Резерва Верховного Главнокомандования, но также и путем маневра с других участков фронта. Поэтому маневр артиллерийскими средствами осуществлялся не только распоряжением Ставки, но большей частью распоряжением командующих фронтами и армиями.

Оперативный маневр артиллерийскими средствами осуществлялся внутри фронтов и армий в интересах организуемой ими наступательной операции. Так, например, в период подготовки Киевской наступательной операции, чтобы создать мощную артиллерийскую группировку в полосе наступления 38-й армии, наносившей главный удар, крупные артиллерийские соединения генералов Королькова П.М., Волкенштейна С.С. и Краснокутского Д.М. были переброшены к участку прорыва в условиях сложной обстановки и в короткие сроки. В ходе маневра эти артиллерийские соединения совершили одну переправу через Днепр в районе Переяславской излучины, затем прошли форсированным маршем около 150–180 км в условиях огневого воздействия авиации противника, а на ряде участков и его артиллерии, и, произведя вторую переправу через Десну и Днепр, вышли в район сосредоточения в назначенный срок. В результате этого маневра на направлении главного удара фронта была создана мощная артиллерийская группировка, оказавшая огромное влияние на успешный прорыв немецкой обороны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дафна Дю Морье - Путь к вершинам, или Джулиус [litres]](/books/1065430/dafna-dyu-more-put-k-vershinam-ili-dzhulius-litre.webp)