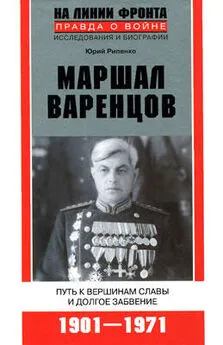

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Название:Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02894-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение краткое содержание

Книга полковника, кандидата военных наук Ю.Б. Рипенко посвящена яркой судьбе Главного маршала артиллерии, Героя Советского Союза Сергея Сергеевича Варенцова, несправедливо забытого ныне. Его жизнь вобрала в себя и триумфальное восхождение по служебной лестнице, и вершины искусства управления большими массами артиллерии в годы Великой Отечественной войны, и весомый вклад в послевоенное становление ракетных войск и артиллерии, оснащенных ядерным оружием, и драматическое время незаслуженной опалы. В 1963 году за личные связи с предателем О. Пеньковским и «утерю бдительности» С.С. Варенцов был снят с должности командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, понижен в звании, лишен звания Героя Советского Союза и всех орденов. Почти три десятка лет имя этого видного военачальника с огромным фронтовым опытом было предано забвению, а подлинные обстоятельства его отставки оставались неясными для современников. Автор первой биографической работы о С.С. Варенцове на большом документальном материале, в том числе семейном архиве маршала, восполняет этот пробел и вносит вклад в восстановление его честного имени, сосредоточив основное внимание в данной книге на деятельности военачальника в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Много внимания при подготовке операции уделялось организации управления артиллерией. Необходимо было добиться устойчивого и непрерывного функционирования системы управления артиллерией фронта, что во многом зависело от наличия работоспособных средств связи. К началу операции командующий артиллерией фронта имел восемь радиостанций РСБ, пять радиостанций РБМ и РУК на четыре приемника [193] История военной связи Российской армии. Т. 5. СПб.: ВУС, 1999. С. 246.

.

До начала операции в районе наблюдательного пункта 13-й армии, действующей на направлении главного удара фронта, развернулся наблюдательный пункт командующего артиллерией фронта.

К апрелю 1945 года был уже накоплен некоторый опыт применения дивизиона управления штаба артиллерии фронта, намного расширивший возможности командующего артиллерией фронта по управлению подчиненной ему артиллерией. Теперь он мог управлять не только маневром артиллерии (через свой штаб), но и ее огнем со своего наблюдательного пункта.

В ночь перед наступлением маршал И.С. Конев выехал на наблюдательный пункт 13-й армии. Это был небольшой, расположенный на опушке соснового леса, хорошо оборудованный блиндаж и рядом щель, оснащенные приборами наблюдения. Прямо перед ним — крутой обрыв к реке, за обрывом — Нейсе и берег противника, обозримый на довольно большое расстояние. Здесь командующий войсками фронта через начальника разведки еще раз уточнил данные о противнике, проверил готовность войск, заслушав по ВЧ доклады командармов, командиров корпусов, начальников родов войск и служб. В 6.15 И.С. Конев приказал генерал-полковнику артиллерии С.С. Варенцову начать артиллерийскую подготовку атаки.

«К концу первого периода артиллерийской подготовки, — вспоминал И.С. Конев, — были поставлены дымы. В полосе доступной обозрению дымовая завеса оказалась очень удачной — мощная, хорошей плотности и по высоте как раз такая, как нужно.

Мастерски это сделали летчики-штурмовики! Стремительно пройдя на бреющем, они не «пронесли» ее, а поставили точно на рубеже Нейсе.

…Мощная артиллерийская подготовка и дымы создали для неприятеля большие затруднения в управлении войсками, расстроили их систему огня и ослабили устойчивость обороны. Уже к середине дня из показаний пленных выяснилось, что отдельные солдаты и мелкие подразделения немцев довольно своеобразно использовали нашу дымовую завесу: они просто покидали свои позиции и уходили в тыл.

Нашей артиллерийской подготовке дымы не мешали. Огонь велся на основе полной топографической привязки к местности, все основные цели были заранее засечены.

В дальнейшем во время переправы дымы возобновлялись еще несколько раз. Стоял штиль, скорость ветра — всего полметра в секунду, и дымы медленно ползли в глубину неприятельской обороны, затягивая всю долину реки Нейсе, что нам и требовалось» [194] Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943–1945. Киев: Политиздат Украины, 1987. С. 456–457.

.

Передний край обороны немцев задымлялся не только в 90-километровой полосе, где наступала ударная группировка 1-го Украинского фронта, но и на остальном 300-километровом рубеже. Такая огромная дымовая завеса за годы войны применялась впервые [195] Мощанский И.Б. Взятие Берлина. Последний рывок. 16 апреля — 8 мая 1945 года. М.: Вече, 2010. С. 162.

(тем удивительнее, что в энциклопедии 1985 года «Великая Отечественная война 1941–1945» есть статья «Горбачев Михаил Сергеевич (р. 2 марта 1931)», но нет статьи «Дымовая завеса»). С одной стороны, она имела цель прикрыть переправу войск через реку Нейсе, а с другой — помешать противнику определить направление ударов фронта.

С высокой степенью вероятности можно утверждать, что идея задымления переднего края обороны противника принадлежит командующему артиллерией фронта С.С. Варенцову. «Когда маршал И.С. Конев, — рассказывает Эрлена Сергеевна, — еще в ходе подготовки Берлинской операции в присутствии отца разговаривал по телефону с И.В. Сталиным, то обратился к нему с просьбой разрешить внести изменения в план операции в связи с постановкой дымовой завесы по переднему краю обороны противника. Сталин, по всей видимости, не согласился. Тогда Конев сказал, что это предложение Варенцова, которое тот с твердым убеждением отстаивает. И вдруг Конев передает телефонную трубку отцу (вероятно, Сталин решил лично обсудить с отцом эту идею). Отец в разговоре со Сталиным аргументированно обосновал необходимость задымления переднего края обороны противника. Верховный Главнокомандующий дал добро (именно так выразился отец, рассказывая об этом факте маме)».

В 6.55 16 апреля под прикрытием дымов передовые батальоны дивизий первого эшелона начали форсирование реки Нейсе. Вместе с пехотой переправлялась вся артиллерия сопровождения, что способствовало успешному форсированию Нейсе и отражению контратак на ее левом берегу. Артиллерия форсировала реку вброд, а минометы переправлялись на табельных средствах.

Через какие-нибудь 10–15 минут после того, как первые солдаты достигли западного берега Нейсе, туда были перетянуты и первые 85-мм орудия для стрельбы прямой наводкой по немецким танкам. Это сразу создавало ощущение устойчивости на первых маленьких плацдармах.

После постройки мостов началась переправа первого эшелона главных сил, которая была закончена, как и предусматривалось планом, через 60 минут; в течение этого времени артиллерийская подготовка не прекращалась.

«Как впоследствии показали события, — вспоминал И.С. Конев, — артиллерийская подготовка была проведена настолько эффективно, что нам удалось быстро взломать главную полосу обороны немцев на западном берегу Нейсе и, прорвав ее, пойти вглубь» [196] Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943–1945. Киев: Политиздат Украины, 1987. С. 457.

.

В 8 часов 40 минут после 145-минутной артиллерийской подготовки перешли в наступление переправившиеся на западный берег дивизии первого эшелона с целью прорыва главной полосы обороны противника. Поддержка атаки пехоты и танков осуществлялась методом ПСО и огнем артиллерии сопровождения.

К исходу 16 апреля общевойсковые армии главной группировки фронта совместно с передовыми частями танковых армий при мощной поддержке артиллерии разгромили во встречных боях наносившие контрудары войска противника, завершили прорыв главной полосы и завязали бой на второй полосе обороны.

Характерным для этого этапа являлось широкое применение массированного огня артиллерии в масштабе соединений и объединений с целью подавления противника в опорных пунктах и узлах сопротивления. При этом исключительное значение приобретало использование артиллерийских соединений РВГК (артиллерийских корпусов и дивизий прорыва).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дафна Дю Морье - Путь к вершинам, или Джулиус [litres]](/books/1065430/dafna-dyu-more-put-k-vershinam-ili-dzhulius-litre.webp)