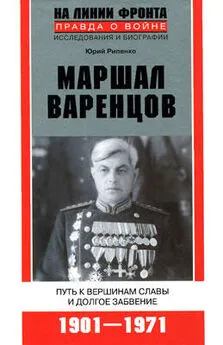

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Название:Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02894-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рипенко - Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение краткое содержание

Книга полковника, кандидата военных наук Ю.Б. Рипенко посвящена яркой судьбе Главного маршала артиллерии, Героя Советского Союза Сергея Сергеевича Варенцова, несправедливо забытого ныне. Его жизнь вобрала в себя и триумфальное восхождение по служебной лестнице, и вершины искусства управления большими массами артиллерии в годы Великой Отечественной войны, и весомый вклад в послевоенное становление ракетных войск и артиллерии, оснащенных ядерным оружием, и драматическое время незаслуженной опалы. В 1963 году за личные связи с предателем О. Пеньковским и «утерю бдительности» С.С. Варенцов был снят с должности командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, понижен в звании, лишен звания Героя Советского Союза и всех орденов. Почти три десятка лет имя этого видного военачальника с огромным фронтовым опытом было предано забвению, а подлинные обстоятельства его отставки оставались неясными для современников. Автор первой биографической работы о С.С. Варенцове на большом документальном материале, в том числе семейном архиве маршала, восполняет этот пробел и вносит вклад в восстановление его честного имени, сосредоточив основное внимание в данной книге на деятельности военачальника в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Маршал Варенцов. Путь к вершинам славы и долгое забвение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вслух, разумеется, я выразил неодобрение по поводу его пребывания на трубе, даже отругал. И формально был, конечно, прав, но в душе я восхищался этим командиром. Когда все достоинства командира сводятся лишь к тому, что он готов куда угодно залезть и где угодно показать храбрость, но при этом ни управлять подчиненными, ни руководить боем по-настоящему не умеет, — это беда.

Однако признаюсь, если образованный, превосходно знающий свое дело командир непременно хочет видеть обстоятельства боя своими глазами, сам оценить подробности происходящего и ради этого, в интересах дела, готов забраться хоть на заводскую трубу, — я питаю уважение к таким командирам» [199] Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943–1945. Киев: Политиздат Украины, 1987. С. 483.

.

Стремление наилучшим образом выполнить поставленную боевую задачу было присуще как командованию артиллерией 1-го Украинского фронта, так и подчиненным артиллерийским командирам и начальникам.

В ночь на 22 апреля командующий фронтом И.С. Конев принял решение о максимальном усилении 3-й гвардейской танковой армии. Она вышла на внешний обвод Берлина и встретилась с очень сильным сопротивлением на южных подступах к этому обводу. Имелись все основания предполагать, что чем дальше, тем больше это сопротивление будет усиливаться, особенно при прорыве обороны противника на канале Тельтов.

Исходя из сложившейся обстановки, С.С. Варенцов предложил командующему фронтом переподчинить 3-й гвардейской танковой армии 10-й артиллерийский корпус прорыва под командованием генерал-лейтенанта Л.И. Кожухова, 25-ю артиллерийскую дивизию прорыва и 23-ю зенитно-артиллерийскую дивизию и другие артиллерийские соединения и части.

«Все названные артиллерийские соединения к этому времени дислоцировались в полосе 5-й армии, в районе Шпремберга, и им предстояло совершить стремительный марш-маневр с юга на север, по маршруту, еще далеко не очищенному от противника. На весь марш были даны самые жесткие сроки — от суток до полутора» [200] Конев И.С. Сорок пятый. М.: Воениздат, 1966. С. 139.

, — вспоминал маршал И.С. Конев. Многое в этой перегруппировке зависело от командующего артиллерией фронта и его штаба. С.С. Варенцов, с присущей ему целеустремленностью, незамедлительно взялся за выполнение этой задачи и в очередной раз с блеском подтвердил свое искусство организовывать и осуществлять крупную перегруппировку артиллерии фронта.

В перегруппировке участвовали 4-я и 31-я артиллерийские дивизии прорыва 10-го артиллерийского корпуса прорыва, 25-я артиллерийская дивизия прорыва, 3-я гвардейская минометная дивизия, 8-я гвардейская истребительно-противотанковая бригада, 23-я и 71-я зенитные артиллерийские дивизии, а также артиллерия 28-й армии. Все перечисленные соединения и части к моменту начала перегруппировки выполняли боевые задачи в 90—150 километрах от канала Тельтов. Для переброски такого количества артиллерии в столь сжатые сроки фронт выделил только 10-му артиллерийскому корпусу прорыва 1100 автомобилей [201] Отечественная артиллерия. 600 лет. М.: Воениздат, 1986. С. 296

.

Перегруппировка такого большого количества артиллерии была проведена в точно назначенные сроки. К утру 24 апреля на участке форсирования 3-й гвардейской танковой армии (командующий артиллерией генерал М.А. Никольский) протяженностью 4,5 километра плотность артиллерии составила 324 орудия, миномета, боевых машин реактивной артиллерии (РА) и самоходно-артиллерийских установок на 1 километр. Всего группировка артиллерии 3-й гвардейской танковой армии насчитывала 1100 орудий и минометов всех калибров, 146 самоходно-артиллерийских установок и 215 боевых машин (РА).

В своих воспоминаниях маршал И.С. Конев приводит другие цифры.

«Было принято решение форсировать канал одновременно всеми тремя корпусами на широком фронте. Но при этом мы определили главное направление, на котором сосредоточили наибольшую плотность артиллерийского огня, создали артиллерийский кулак, способный прошибить наверняка все, что противостоит нам, прошибить и открыть дорогу прямо на Берлин.

На фронте главного участка прорыва протяжением четыре с половиною километра было сосредоточено около трех тысяч орудий, минометов и самоходных установок. Шестьсот пятьдесят стволов на километр фронта! Пожалуй, это единственный случай за всю мою практику на войне. Однако я считал такую плотность артиллерийского огня оправданной и сложившейся обстановкой, и тем, что уже виден был конец войны и его надо было приблизить.

Кроме артиллерии, предназначенной для подавления обороны врага на Тельтов-канале, специально для обеспечения форсирования и дальнейшей поддержки наступления было выделено много орудий прямой наводки. По существу, вся непосредственно войсковая артиллерия, начиная от 45-миллиметровой и кончая 122-миллиметровой, а также тяжелая артиллерия 152- и 203-миллиметровых калибров предназначалась к использованию в качестве орудий прямой наводки, наиболее точной и прицельной» [202] Конев И.С. Сорок пятый. М.: Воениздат, 1966. С. 149

.

Вся организация артиллерийского наступления прорыва обороны на канале Тельтов проводилась под руководством командующего артиллерией фронта, а планирование осуществлялось штабом артиллерии 3-й гвардейской танковой армии при помощи штаба 10-го артиллерийского корпуса прорыва и в штабах артиллерии корпусов при активном участии штабов артиллерийских дивизий прорыва. Обратим внимание на то, что в данном случае С.С. Варенцов успешно реализует принцип делегирования полномочий. Главная практическая ценность данного принципа состоит в том, что командование артиллерии фронта освобождает свое время от менее сложных функций и может сконцентрировать свои усилия на решении более сложных задач. Следует отметить, что делегирование полномочий стало возможным и целесообразным, когда появились достойные исполнители в лице командующих артиллерией армий (корпусов, дивизий) и командиров артиллерийских соединений. Как видим, С.С. Варенцов и его штаб со всем разнообразием использовали творческий потенциал подчиненных органов управления.

Решительная перегруппировка артиллерии способствовала успеху войск 3-й гвардейской танковой армии при прорыве обороны противника на канале Тельтов.

Артиллерийская подготовка должна была продолжаться 55 минут. Так как времени на подготовку было мало (всего одни сутки) и полностью, на всю глубину, разведать систему обороны противника практически было невозможно, огонь планировался главным образом по переднему краю. В глубине следовало подавить лишь оборонительные узлы на перекрестках улиц, которые могли потом препятствовать продвижению наших танков и пехоты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дафна Дю Морье - Путь к вершинам, или Джулиус [litres]](/books/1065430/dafna-dyu-more-put-k-vershinam-ili-dzhulius-litre.webp)