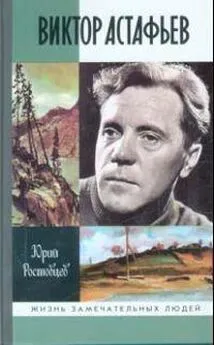

Юрий Ростовцев - Виктор Астафьев

- Название:Виктор Астафьев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03216-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Ростовцев - Виктор Астафьев краткое содержание

Кажется, нет такой стороны жизни и творчества Виктора Астафьева, которую еще не исследовали литературоведы и журналисты. Широкое и пристальное внимание к писателю привлекают прежде всего художественное своеобразие и социальная острота его произведений. Однако, несмотря на видимое обилие материалов, отсутствие «белых пятен» в биографии литератора, широкий круг почитателей его таланта часто не имеет цельного представления о его жизни, взглядах, художественных принципах. Хотя сам автор, известный журналист Ю. Ростовцев, считает, что его книга — всего лишь штрихи к портрету, страницы творческой судьбы писателя, ему удалось представленные в ней материалы связать в единое целое и проследить основные вехи биографии и творчества Астафьева.

Виктор Астафьев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Помните у Эзопа — крольчиха упрекала львицу, что та носит в чреве львенка два года, в то время как она, крольчиха, ежегодно производит на свет потомство десятками. На что ей львица ответила: да, я вынашиваю своего детеныша долго, но зато рожаю льва.

Вот нам с вами важно давать читателю не однодневки, а глубоко выношенные, выстраданные произведения.

— Почему вы вдруг возвратились в родные края?

— Если кратко отвечать: вернулся помирать.

Я покинул свою родину — деревеньку Овсянка — очень, очень давно и не по своей воле. С войны поехал на Урал, на родину жены. Там прожил двадцать четыре года: восемнадцать лет — в Чусовом, шесть — в Перми.

На Урале я встретил замечательных людей, они помогли стать писателем. Это были фронтовики, наверстывавшие упущенное из-за войны время. Жили в дружеском соперничестве. Я хоть и молодой, а тыристый был. О тех годах много мною написано, посмотрите, кому интересно, публицистику.

Но постепенно как-то стал уставать от треска, от утверждений, дескать, Урал — авангард русской земли, там живут лучшие мастеровые люди и тому подобные декларации. А что делать, пока не понимал. Повезло: позвали на ВЛК. На Высших литературных курсах, в этих вот аудиториях, я сдружился с теми людьми, которых уже упоминал.

Сергей Викулов, кстати, был старостой нашей группы, а еще рядом учились поэты — Александр Романов и, чуть позже, Виктор Коротаев.

Один мудрый человек советовал каждому найти свою поляну. Я ее нашел в Вологде. Вообще Русский Север, когда я приехал туда, покорил сразу. Поразили своею красотой северные пейзажи. Ничего подобного ни в Сибири, ни на Урале не видел. Не знаю, насколько все это увиденное и пережитое обогащает перо, но душу — несомненно. К тому же в Вологде была и есть одаренная писательская организация. В дружеском кругу я многому научился, многое понял. И главное — что надо быть с Родиной, — понял именно в Вологде.

Кроме того, стало просто не хватать наездов в родную деревню, запасы памяти истощились. Вдруг заметил, что забываю коренной, деревенский язык своей малой родины — Овсянки. В общем, точно сказано: в гостях — хорошо, а дома — лучше.

Ну, и та причина, о которой сразу упомянул — быть ближе к родному погосту, — немаловажная. Это нам завещал еще Пушкин, сказав:

А все же ближе к милому пределу

Душе хотелось почивать…

— Когда, при каких обстоятельствах вы стали жить как профессиональный писатель?

— Лишь с 1962 года живу только литературным трудом. До того приходилось и в газетенке покрутиться, и на радио. Но до чего же тяжко совмещать две столь близкие и равно далекие деятельности: писательскую и журналистскую».

На той встрече в стенах Литинститута были затронуты и другие вопросы, касающиеся жизни писателя и его творчества. Воспроизведу еще несколько вопросов, заданных Астафьеву, и его ответы на них:

«— Может ли человек, сам не воевавший, писать о войне, имеет ли на это право?

— Каждый автор сам решает, о чем писать. Он может касаться любой темы.

— В своей статье в газете „Правда“ вы упомянули о романе, который пишете. В какой он сейчас стадии работы?

— Я пишу неправильно, не так, как надо бы, как учит опыт литературы. Вспомните подробнейшие планы, которые составлял себе Достоевский. У меня с романом такая ситуация. Почти готова третья книга. Наполовину — вторая, и нет — начала. Когда напишу, пока не знаю.

Из-за неправильности работы — говорю вам серьезно и без утайки — даже рассказы мои получаются с прогибом. Сгибаются, как пила. Это слабость, беда моя.

— Считаете ли вы, что вас обошли в наградах?

— Писатель не нуждается в наградах. Самая высокая радость — сама писанина, если она получается. Все остальное — мишура. Впрочем, наград у меня достаточно, а самая дорогая — солдатская медаль „За отвагу“.

— Довольны ли вы своим читателем, читателями вообще?

— Прежде всего не доволен собою как читателем. Только год назад по-настоящему вник в Гоголя, по сути, открыл его для себя! Сдается мне, что он, увы, до сих пор не прочитан. Не только в России, но и в мире.

Читатели у нас есть, но качественно читатель растет медленно. Этому свидетельство — те перегибы в книжных увлечениях, которые мы видим. Торжествует невзыскательность вкусов. Она распространяется уже и на самих писателей. Они начинают подлаживаться под усредненное восприятие, мало работают над словом. Вообще я должен с горечью признать, что средний литератор работает значительно меньше, чем хороший. Тревожное явление. Впрочем, еще Горький заметил, что русский писатель не любит, когда ему мешают, но радуется этому.

— Не много ли у вас общественных нагрузок?

— Нет, полагаю. Недавно вот детдом еще себе навесил. Все это нужно писателю как личности.

— Устраивает ли вас сегодняшнее состояние поэзии?

— Нет, конечно. Отсутствие ярких имен в поэзии — наша общая беда. Ведь именно в поэтическом слове прежде всего находит выражение современность. Если в поэзии безвременье, это плохой признак. Мне очень не хватает поэтического слова, наследующего традиции русской культуры.

— Вы сказали о том, что вам не хватает культуры, сожалеете об утраченных возможностях… Сейчас вы компенсируете ее недостаток чтением. Какой процент в вашем чтении занимает западная литература?

— Я довольно плохой читатель. Одним глазом много не прочитаешь. Поэтому беру в руки только проверенные временем вещи. Модную литературу не читаю. Из последних произведений западных авторов самое сильное впечатление — роман Джонсона „Только позови“. Люблю Д. Лондона, М. Твена, Т. Драйзера…

— Есть ли у ваших героев прототипы?

— Редко. Не зря, по-моему, раньше нас называли сочинителями. Мы стали это забывать. Далеко не всегда есть прототипы. В интересе к так называемым прототипам со стороны исследователей и читателей я вижу сильный перебор».

Напомню, что встреча в Литинституте состоялась в конце 1985 года, когда то ли свежий ветер перемен врывался в душную атмосферу, давившую на многих мастеров пера, то ли мгла еще более сгущалась над страной. Это, конечно, не могло не отразиться на жизни и творчестве «неправильного» писателя Виктора Астафьева.

Но не будем забегать вперед.

Одна из моих бесед с Астафьевым произошла накануне выхода в свет книги «Зрячий посох» (1988), в основе которой, как известно, лежит переписка автора с известным литературным критиком А. Н. Макаровым. По этой книге мы можем судить о том, как молодой Астафьев нуждался в дружеской поддержке умудренного жизнью товарища по цеху и обрел, к счастью, такого в лице Макарова.

«Литературные курсы и вот он (Макаров. — Ю. Р.) были для меня колоссальной, настоящей наукой творческого поведения» — такие слова услышал я от Астафьева, когда речь зашла о его учителях и наставниках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: