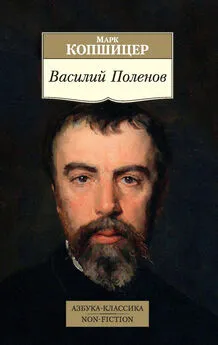

Марк Копшицер - Поленов

- Название:Поленов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03383-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Копшицер - Поленов краткое содержание

Творчество Василия Дмитриевича Поленова — одно из самых значительных явлений в русской живописи второй половины XIX века. Не только его искусство, но и сама личность художника были окружены самым настоящим поклонением художественной молодежи. Многогранность дарования художника поистине не знала границ: он живописец и театральный художник, архитектор, музыкант и композитор, театральный и общественный деятель, талантливый педагог — его учениками были И. И. Левитан, К. А. Коровин, И. С. Остроухов, А. Е. Архипов, А. Я. Головин, Е. М. Татевосян. Он оформлял спектакли в Московской частной опере Мамонтова, занимался организацией самодеятельного театрального творчества, устраивая народные спектакли и концерты. Как доброволец участвовал в двух войнах; одним из первых получил звание народного художника РСФСР. Книга о Поленове — это глубокое, умное, чуткое исследование жизни не только выдающегося художника, но и замечательного человека, дружбой с которым дорожили многие представители творческой интеллигенции России.

Поленов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По-видимому, два первых письма Поленова не вызвали нарекания совета. Да совет, правду сказать, мало интересовался ими. Письма требовались по положению для отчетности, вот пенсионеров и принуждали писать их. «В Совете были читаны письма пенсионеров, — сообщал Репину Крамской. — Исеев, читая эти отчеты, в которых были будто бы выражены задушевные мысли, намерения, суждения, словом, такого рода интимности, которые можно позволить себе к лицу близкому и, пожалуй, перед многими людьми, у которых не испорчено нравственное чувство и ум, но говорят, что Исеев, читая один отчет пенсионера, так иронически улыбался, а за ним осклаблялись Верещагины, Шамшины, Бруни и прочая свиная щетина, что было зрелище неприятное: зачем молодые люди бросают на поругание свои чувства. А именно: читая, Исеев говорит: „Господа, вот тут начинаются рассуждения и разные чувства, слишком личные, скучные и никому не интересные, и не лучше ли, если я пропущу, а просто прочту только одно дело, что он думает делать и чем занят“».

Письмо это написано Крамским 25 декабря 1873 года. Первое письмо Поленова Исееву — 16, 17 декабря. Следующее — 2 января; оно, видимо, разминулось в пути с письмом Крамского, но не исключено, что речь в письме Крамского идет о первом отчете Поленова… А если даже и не его! Не станут ли такими же предметами насмешки и его молодые излияния?

И вот тут Поленов делает шаг, которого от него трудно было ожидать. Он пишет письмо Исееву. Казалось бы, после полученного им выговора — акт послушания, акт смирения… Но каково оно! Путаница мыслей и чувств, произошедшая от обилия впечатлений, уступает место трезвой мысли, поставившей вдруг все на свои места: «Чем больше видишь, чем больше изучаешь и углубляешься, тем основательнее становишься в своих приговорах и тем строже делаешься к себе: и это прекрасно, и то чудесно, и не знаешь, где же альфа и омега, на чем остановиться, чего придерживаться… Но дело в том, что великие создаватели ничего не придерживаются, кроме своего творческого гения. И редко же они появляются! Только следя за историческим ходом развития искусства, видишь, сколько надо подготовки, какую вековую школу проходило искусство перед появлением великого человека, которому удается вывести общее заключение из целой школы, из целого направления. После долгой работы и длинного ряда представителей ее в Средней Италии являются Буонарроти и Рафаэль, в Венеции — Тициан и Веронезе, в Испании — Веласкес и Мурильо, на севере — Рембрандт и Ван Дейк». Поленов полагает, что в XIX веке таким гением был убитый во время Франко-прусской войны Жорж Анри Реньо, и сокрушенно замечает: «Да, эта потеря значительнее пяти миллиардов, двух провинций и нескольких крепостей!» Все это, однако, еще в пределах «благомыслия», но он продолжает: «Заговорив о гениальных представителях школ, я позволяю себе несколько отступить от моего рассказа и высказать некоторые составившиеся у меня убеждения по поводу академии и мастерской, выведенных мною из наблюдения над прежним и настоящим искусством».

И далее пенсионер Российской Императорской академии художеств Василий Поленов имеет смелость совершенно открыто и несколько наивно-откровенно (ибо к кому апеллирует?!) высказаться в пользу не академии, а «мастерской, какою она образовалась тут, на Западе». Он высказывается против неизбежного для академии «гуртового обучения», которое имеет «значительные невыгоды», «тогда как мастерская составляет ту силу школы, из которой выходят великие мастера». Письмо это достаточно длинное, и хотя та его часть, которая посвящена проблемам художественного образования, очень интересна зрелостью мысли, точными логическими построениями, нам придется ограничиться лишь наиболее яркими отрывками и изложением, по возможности кратким.

Поленов сетует, что, несмотря на кажущуюся быстроту обучения в академиях, для воспитания самостоятельного художника, его неповторимой индивидуальности оно не подходит, оно ведет к нивелированию талантов и индивидуальности: «Обучить человека быть художником — дело нетрудное, но дать возможность таланту цельно развернуться — задача очень нелегкая!» И нелегкая эта задача, считает Поленов, не по плечу академии — учреждению заведомо казенному, где «наставник — назначенный, и имеет настолько общего с учениками, насколько продолжается его класс. В мастерской же, напротив, выбранный, уважаемый и любимый учитель. Отношение его определяется не количеством, а качеством… Это можно проследить во всех эпохах художественной жизни и подтвердить множеством примеров как из минувшего времени, так и настоящего».

Здесь Поленов мог бы привести в пример самого себя, как он, Репин и Левицкий, окончив академию со всеми ее басиными и шамшиными, брали уроки в мастерской у Чистякова. Он еще не знал, что именно Чистяков, «уважаемый и любимый учитель», создаст, на свой страх и риск, совершенно безвозмездно подобную частную мастерскую , куда будет допускать лишь тех, в ком усмотрит подлинную самостоятельность, несомненный талант, что он, Поленов, вместе с Репиным лишь первые, кто будет с гордостью называть себя учениками Чистякова, — что и он сам, Поленов, став преподавателем, постарается превратить свой класс в мастерскую , чем заслужит любовь наиболее талантливых из числа своих учеников. Свои принципы преподавания и отношения с будущими учениками он неожиданно сформулировал сейчас, не написав еще, в сущности, ни одной самостоятельной картины. А может быть, именно это и привело его к таким мыслям — как знать?

«В Европе мастер или, лучше сказать, учитель, есть художник в широком смысле этого слова, а ученик его — не подчиненный школьник, они равны с ним если еще не по достоинству, то по осуществлению одним делом, одной целью, они товарищи по труду. В их отношениях нет ничего формального, иерархического, отношения эти самые простые, человеческие, часто отеческие, особенно к молодым обоего пола. Всюду, где только и мог расспросить о подобных мастерских или самому их увидеть, я всюду пользовался случаем познакомиться на деле с их жизнью и работой, и всюду — в Мюнхене, Неаполе, Париже — всюду находил тот же живой и свободный дух, царивший в них…»

В тишайших кулуарах Петербургской академии художеств письмо Поленова произвело такое впечатление, точно где-то открылось ветром окно, наглухо забитое твердою рукою почившего в Бозе государя. Изменения, происходившие в стране после севастопольской катастрофы и воцарения Александра II, медленнее всего проникали в Академию художеств, ибо установления Николая I были не столько юридическими, сколько фактическими. Покойный государь считал свой вкус безупречным, коль скоро даже Пушкина облагодетельствовал тем, что сам стал его цензором. В художествах же — считал он — он смыслит еще больше, чем в литературе: сам давал указания художникам, как писать картины и как исправлять написанное, сам распекал профессоров, сам даже выступал верховным арбитром в вопросах атрибуции картин старых мастеров. Само собой разумеется, что и пенсионеров назначал сам; был автором совершенно удивительной, уникальной в истории мирового художественного образования инструкции: «В назначении аттестатов более всего надлежит обращать внимание на благонравие и похвальное поведение, успехи же в художествах должны быть уважаемы в учащихся как достоинства второй степени, а потом уже следуют успехи в науках». Ни один из посланных Николаем в Италию пенсионеров не стал даже посредственным художником, ни один не вошел в историю русского искусства, ни один не оставил в ней даже малого следа (вот некоторые фамилии выбранных Николаем пенсионеров: Завьялов, Марков, Тихобразов, Нотбек, Капков, Крюков, Мейер, Климченко, Рамазанов). Питая патологическую ненависть к Франции, особенно после революций 1830 и 1848 годов, Николай ни одного русского пенсионера во Францию не послал. Пробывшие годы в Италии К. Брюллов и А. Иванов были посланы туда на средства Общества поощрения художеств. Единственный художник, к которому благоволил Николай, был Айвазовский. Николай брал его с собой в морские путешествия, покровительственно объявляя: «Айвазовский! Я царь земли, а ты царь моря». Поэтому и ученики, и профессора заискивали перед Айвазовским, которому царь пожаловал чин тайного советника, чего не удостоился ни один другой художник.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: