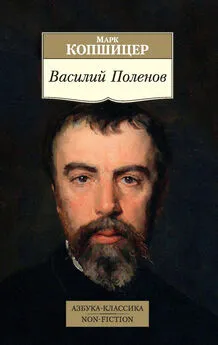

Марк Копшицер - Поленов

- Название:Поленов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03383-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Копшицер - Поленов краткое содержание

Творчество Василия Дмитриевича Поленова — одно из самых значительных явлений в русской живописи второй половины XIX века. Не только его искусство, но и сама личность художника были окружены самым настоящим поклонением художественной молодежи. Многогранность дарования художника поистине не знала границ: он живописец и театральный художник, архитектор, музыкант и композитор, театральный и общественный деятель, талантливый педагог — его учениками были И. И. Левитан, К. А. Коровин, И. С. Остроухов, А. Е. Архипов, А. Я. Головин, Е. М. Татевосян. Он оформлял спектакли в Московской частной опере Мамонтова, занимался организацией самодеятельного театрального творчества, устраивая народные спектакли и концерты. Как доброволец участвовал в двух войнах; одним из первых получил звание народного художника РСФСР. Книга о Поленове — это глубокое, умное, чуткое исследование жизни не только выдающегося художника, но и замечательного человека, дружбой с которым дорожили многие представители творческой интеллигенции России.

Поленов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чижов и тут идет ему навстречу — предлагает деньги…

Переписка эта тянулась всю весну 1877 года. В самом начале июня Поленов в сопровождении Рафаила Левицкого приехал в Москву. Остановились они в доме Чижова, который незадолго до того опять уехал лечиться в Виши, и недели три искали квартиру, которая могла бы одновременно стать мастерской.

Наконец в конце июня такая квартира была найдена.

Действительно ли Поленов, как он впоследствии рассказывал, пленившись видом, открывающимся из окна квартиры, тут же сел и написал этюд московского дворика или события прошлого спрессовались, но он вспоминал, когда общество «Старая Москва» запросило у него о доме, из окна которого писан был прославившийся впоследствии «Московский дворик»: «Этого дома уже больше нет. Он находился на углу Дурновского и Трубниковского пер. Я ходил искать квартиру, увидел на двери записку и зашел посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его». Едва ли Поленов ходил искать квартиру с этюдником, кистями и красками… Скорее всего, именно благодаря тому, что из окна открылся такой вид, Поленов снял квартиру, а уж переехав в нее из квартиры Чижова, написал этюд.

В письме Чижову, датированном 23 июня, Поленов сообщает свой адрес: «Москва, Дурновский переулок близ Спаса на Песках, дом Бауигартен».

Именно в эти дни и был написан этюд «Московский дворик».

Но Поленов не придавал большого значения этой вещице, утвердившись в мысли, что ему предстоит писать большую историческую картину.

И он — один за другим — пишет этюды кремлевских интерьеров. Семь этюдов теремов. Все они солнечные, праздничные, по настроению совсем не такие, чтобы передать трагизм ситуации задуманной картины. Но он любит архитектуру и любит солнце. И он продолжает писать этюды: «Золотая палата царицы» — три этюда; наружный вид теремов — хотя это совсем не нужно для картины, так же как множество других этюдов Успенского и Благовещенского соборов (внутри и снаружи).

Сейчас даже точно неизвестно, сколько этюдов было написано. При жизни Поленова в Третьяковской галерее их было восемнадцать.

А саму картину он так и не начал писать. Даже эскиза, даже наброска композиции не сохранилось. Видимо, он и не пытался сделать этого, помня парижские неудачи. Но кремлевские этюды стоят того, чтобы о них поговорить.

Еще ни один художник в России не мог так передать свет солнца. Сколько ни бранил подчас Поленов новых французских художников, знать он их знал — не мог не знать, не мог не посетить первые выставки «отверженных», тех, кого сейчас без всякой иронии называют импрессионистами. Принял он их умом или нет — не имеет значения. Интуицией художника он их принял — это несомненно. Среди французских работ влияние их как — то само собой «прорвалось» и у него, и у Репина при первом же удобном случае — в этюдах белой лошадки. Потом в России у Репина уроки, волей-неволей взятые у французских пленэристов, импрессионистов, сказались в первой же написанной им на родине картине — «На дерновой скамье», у Поленова — в этюде к «Московскому дворику» и в кремлевских этюдах. Даже в таком этюде, как «Рака митрополита Ионы в Успенском соборе» — совсем темном, — каким-то чудом художник дает почувствовать солнечный свет — там, за стеной собора; свет этот едва пробивается сквозь какие — то маленькие окошки, не видные зрителю, а солнце чувствуется.

Из всего сказанного ранее совсем не следует, что у Поленова присутствуют какие — то элементы формальных импрессионистических приемов. Их нет ни в кремлевских этюдах, их не следует искать и в том, что он напишет в дальнейшем. Однако необходимо сказать еще раз: он стал несомненным пленэристом; воздух окутывает все, что он пишет. Это воздух передает так солнечный свет.

И еще. Поленов, как никто другой из русских художников, знал химию красок. Он знал любые нюансы, происходящие от эффекта смешения красок, их соседства, наложения одного слоя краски на другой, их взаимодействие. Потому его картины, написанные сто лет назад, и сегодня выглядят так, словно написаны вчера.

Он не скрывал никогда своих «секретов», которые, собственно, и не считал секретами. Когда он стал преподавателем, то много говорил своим ученикам о химии красок, их колористическом взаимодействии. А потом уже его ученик Левитан, став преподавателем, передавал своим ученикам этот несекретный секрет, и один из них, Липкин, вспоминает, как однажды Левитан продиктовал им, своим ученикам, эту «поленовскую палитру».

И еще поучительнее эпизод, касающийся солнечности поленовских картин. Поленов ради своих работ из жизни Христа совершил два путешествия на Ближний Восток. Второе было совершено в сопровождении ученика Егише Татевосяна, пейзажиста А. А. Киселева и друга Поленова Л. В. Кандаурова. И вот что впоследствии вспоминал Кандауров: «Когда мы были в Палестине, один и тот же пейзаж писали, сидя недалеко друг от друга, Поленов и Киселев. Когда я подошел к Киселеву, он сказал: „И откуда это Василий Дмитриевич берет такие яркие краски, совсем этого нет“. Вскоре я подошел к Василию Дмитриевичу, он мне говорит: „Плохая манера у Киселева прибавлять ко всем краскам какую-то грязь (черноту), и так краски со временем тускнеют и не передают всей яркости природы“».

Вот еще — помимо знания химии красок, помимо знания законов пленэрной живописи — источник обилия солнца в картинах Поленова: его отличное от того же Киселева и иных художников видение натуры. Он видел свет там, где другим казалось, что в природе «совсем этого нет». Разумеется, если бы Поленов еще постиг метод импрессионизма, то результат был бы более высоким.

Но это суждено было не ему, а одному из его учеников — Константину Коровину.

В начале лета 1877 года приехал в Москву Репин, снял квартиру для семьи и до осени опять уехал в Чугуев.

Из письма Репина А. В. Прахову известно, что он был у Мамонтовых в Абрамцеве, а по тому, что он тем летом в каждом письме Поленову передает поклон Мамонтовым (а в письме Прахову пишет: «Были мы у Мамонтовых»), следует думать, что Поленов, может быть и нерегулярно, навещал летом 1877 года Мамонтовых в Абрамцеве.

Во всяком случае, он чувствовал, что начал правильную жизнь художника, и рад был, что довольно много успел за это лето. Но когда в середине июля он получил письмо от Марии Алексеевны, то обрадовался ее предложению приехать в деревню Петрушки, старинное имение под Киевом, которое Хрущовы наняли на летние месяцы. Он думал немного отдохнуть там, но, приехав, почувствовал вдруг, что вовсе не устал, и здесь, в Петрушках, в августе написал еще два этюда — «Заросший пруд» и «Летнее утро» (или «Болото с лягушками», как называли потом эту вещь).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: