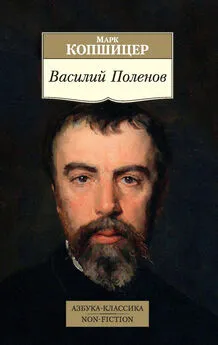

Марк Копшицер - Поленов

- Название:Поленов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03383-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Копшицер - Поленов краткое содержание

Творчество Василия Дмитриевича Поленова — одно из самых значительных явлений в русской живописи второй половины XIX века. Не только его искусство, но и сама личность художника были окружены самым настоящим поклонением художественной молодежи. Многогранность дарования художника поистине не знала границ: он живописец и театральный художник, архитектор, музыкант и композитор, театральный и общественный деятель, талантливый педагог — его учениками были И. И. Левитан, К. А. Коровин, И. С. Остроухов, А. Е. Архипов, А. Я. Головин, Е. М. Татевосян. Он оформлял спектакли в Московской частной опере Мамонтова, занимался организацией самодеятельного театрального творчества, устраивая народные спектакли и концерты. Как доброволец участвовал в двух войнах; одним из первых получил звание народного художника РСФСР. Книга о Поленове — это глубокое, умное, чуткое исследование жизни не только выдающегося художника, но и замечательного человека, дружбой с которым дорожили многие представители творческой интеллигенции России.

Поленов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поленов сам высказал свои мысли об этом в частном письме, причем высказал еще более резко и категорично, чем это сделали в подцензурных изданиях Гаршин и Короленко. Письмо это Анне Александровне Горяиновой, троюродной сестре, писано как раз через десять лет: «Вы называете мою картину „нигилистической“. Так ли это? Я вполне согласен, что она не каноническая, т. е. не такая, как принято изображать. Действительно, я не придерживаюсь установившихся правил. Мне все хочется доискаться исторической правды, но это не отрицание… Я ищу только истины. Истина, какая бы она ни была, для меня несравненно выше вымысла…»

Далее Поленов рассказывает о своих поисках, как он по материалам литературным, археологическим, по собственным своим наблюдениям во время путешествия на Ближний Восток восстанавливал, реставрировал то, что было в Иудее девятнадцать веков назад. В то время, когда Поленов писал это письмо, он работал уже над циклом картин о Христе и некоторые из них — лучшие — были окончены, поэтому он продолжает: «И вот всем этим я стараюсь воспользоваться в моих картинах. Я несказанно люблю евангельское повествование, люблю этот наивный правдивый рассказ, люблю эту чистую и высокую этику, люблю эту необычайную человечность, которой насквозь проникнуто все учение, наконец, этот трагический, ужасный, но в то же время и грандиозный конец…

И что же? Из этого высочайшего учения любви создали узкое и жестокое притворное изуверство, называют его религиею Христа и под ее охраной в лице православия и католицизма творят самые возмутительные дела. Люди, называющие себя христианами, убивают, вешают, насилуют, лгут, развратничают, грабят и прикрываются самым нравственным, самым любвеобильным, самым чистым учением.

Недавно в Петропавловской крепости жандармы изнасиловали девушку и сожгли ее, чтобы скрыть следы, и когда возмущенная молодежь собралась отслужить панихиду, ее забрали и рассажали по тюрьмам, а высшее правительство через надлежащую власть сделала ей строгое отеческое внушение. При этом рассказывают, что обер-прокурор подыскивает из писания тексты, которыми санкционируются все эти деяния. Куда ни взглянешь, всюду творятся ужасы».

Так что мы видим: Поленов отлично понимал диалектику событий и судьбу учения Христа, которое он решительно отделяет от официозной церкви, как католической, так и православной.

Летом 1887 года, после того как выставка из Петербурга переехала в Москву и оттуда — в провинциальные города, Адриан Викторович Прахов предложил Поленову работать в Киеве, во Владимирском соборе, где работали Васнецов, братья Сведомские и Котарбинский — невольные товарищи Поленова в Риме три года назад, где мыкается гениальный, но не признаваемый пока Врубель, куда, как дипломатично сообщает Прахов, стремятся попасть художники Бодаревский и Селезнев.

Но Поленов страшно устал, у него что-то вроде нервного кризиса после смерти Феди, после окончания работы над большой картиной, от всего того, чем было для него ее создание и ее дальнейшая судьба. Он то ли совсем не отвечает Прахову, то ли отвечает отказом.

Осенью он едет в Крым. В Киеве надеются, что Поленов проездом в Крым заедет посмотреть работы Васнецова и вообще взглянуть на собор. Но он проезжает мимо.

В конце декабря Поленову пишет Васнецов, поздравляет с успехом картины («…судя по всем отзывам, она необыкновенна!») и, коль скоро Поленов вступил на стезю религиозной живописи, Васнецов, вслед за Праховым, приглашает его в Киев, ибо среди людей, окружающих его, «едва ли кто-нибудь понимает ясно» то, что он делает.

Вот так так! А Врубель, автор образов в Кирилловском храме?! В том, что его третирует Прахов, ничего необъяснимого нет — это отдельная история, — но почему Васнецов не хочет замечать этого гениального мастера? Уж не потому ли, что чувствует у Врубеля силу большую, чем у него самого? Или он, подобно многим другим, не понимает Врубеля?

Одно из двух…

Поленов Врубеля еще не знает, даже не подозревает, что такой художник существует. Когда они познакомятся, Поленов Врубеля оценит, поможет ему так, как только сумеет. Потом, когда Поленов окажется в Киеве (проездом во второе путешествие на Ближний Восток) и будет осматривать Владимирский собор, он оценит его, в общем, отрицательно как художественное произведение («Пестро, ярко, всюду золото, всюду раскрашено и спереди и сзади, но единства и гармонии мало»), у Васнецова отметит как «очень талантливые» «отдельные места» и как безусловно удачные назовет фрагменты Врубеля — единственное, что разрешено было исполнить Врубелю в соборе.

Но чем же Поленов ответил на письмо Васнецова? Ведь Васнецов когда-то очень строго судил не оконченную еще картину Поленова, судил, не понимая, разумеется, всего того сгустка мысли, который хотел вложить в нее автор. Он и не мог понять. Они — разные, Поленов и Васнецов. И вот теперь Поленов наконец получает возможность ответить одному из своих оппонентов, на один из «голосов», которые слышал он, пока работал над картиной. Вот что он пишет Васнецову: «Что касается работы в соборе, то я решительно не в состоянии взять ее на себя. Я совсем не могу настроиться для такого дела. Ты — совершенно другое, ты вдохновился этой темой, проникся ее значением, ты искренне веришь в высоту задачи, поэтому у тебя и дело идет. А я этого не могу. Мне бы пришлось делать вещи, в которые я не только не верю, да к которым душа не лежит; искреннего отношения с моей стороны тут не могло бы быть, а в деле искусства притворяться не следует, да и ни в каком деле не умею притворяться. Ты мне скажешь, что я же написал картину, где пытался изобразить Христа. Но вот в чем дело: для меня Христос и его проповедь — одно, а современное православие и его учение — другое; одно есть любовь и прощение, а другое… далеко от этого. Догматы православия пережили себя и отошли в область схоластики. Нам они не нужны».

Вот так ответил Поленов на «голос» Васнецова, услышанный еще несколько лет назад. В том же письме он пишет: «К великой моей радости, многие поняли то, что я хотел сказать, и отозвались с сочувствием».

В газете «Новости» была получена в то время статья студента — медика Викентия Смидовича, который впоследствии стал известен как писатель Вересаев. Много лет спустя Вересаев, вспоминая об этом, писал Поленову: «Вы — моя давнишняя любовь, еще со студенческих времен, когда я в первый раз увидел на Передвижной выставке „Христа и грешницу“. Картина на меня произвела потрясающее впечатление — и особенно фигурой и ликом Христа: меня возмущали критики, писавшие только о колоритах и „восточных типах“… Я написал большую статью о картине и отправил ее в „Новости“. Статья безвестного студента, конечно, не была напечатана. Я в ней писал, что картина дает именно такого Христа, каким мы теперь только и можем мыслить — не Бога, а Человека с огромной душой».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: