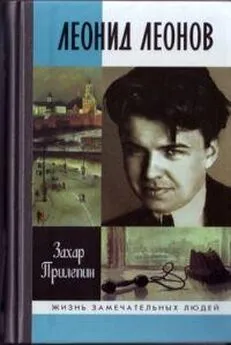

Захар Прилепин - Леонид Леонов. Игра его была огромна

- Название:Леонид Леонов. Игра его была огромна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03318-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Захар Прилепин - Леонид Леонов. Игра его была огромна краткое содержание

Захар Прилепин, один из наиболее известных молодых писателей, предлагает свою версию биографии последнего русского классика Леонида Леонова (1899–1994), прожившего жизнь огромную, полную трагических коллизий, не исследованных ещё в полной мере, а также оригинальные трактовки его классических произведений: романов «Барсуки», «Вор», «Дорога на Океан», «Русский лес», «Пирамида». Отдельные главы посвящены сложным взаимоотношениям Леонова с Есениным, Булгаковым, Горьким. Новый взгляд на время так называемых «сталинских репрессий» позволяет автору утверждать, что Леонов в своих произведениях вёл трудную, долгую и опасную «игру» с вождём, являющую собой один из самых любопытных, почти детективных сюжетов литературы XX века. Не миновал автор и такой сложной, неоднозначной темы, как Леонов и Церковь. Книга, как и жизнь её героя, охватывает огромную эпоху: от Первой мировой и Гражданской войн до распада СССР и расстрела парламента.

Леонид Леонов. Игра его была огромна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такие впечатления о поездке обнародовал Леонид Максимович. Не знаем уж, что там на самом деле происходило, в стране, ещё недавно бывшей союзницей Гитлера.

Летом Леонов едет в Польшу, во Вроцлав, на конгресс деятелей культуры в защиту мира.

Осенью активно участвует в праздновании пятидесятилетия МХАТа — того самого, где были запрещены и похоронены две его пьесы.

Зимой он опять на Украине, на этот раз на съезде писателей.

В 1949-м дважды съездит в Болгарию, затем в Финляндию. Примет участие в торжествах, связанных со 125-летием Малого театра — в который так и не въехала «Золотая карета».

Власть не оставит без внимания леоновский юбилей: в мае ему исполнится пятьдесят.

Первого июня 1949 года «Литературная газета» выйдет с поздравлением на первой полосе: «Дорогой Леонид Максимович! Нам хорошо виден ваш большой и сложный творческий путь…»

Не только «большой», но и «сложный»: неслучайное словцо. И — «нам хорошо виден». Вроде как в сказке: высоко сижу, далеко гляжу. Хорошо видим, как вы тут сложно петляете, дорогой юбиляр. Всё запутать нас хотите.

Подписались: Фадеев, Симонов, Тихонов, Вишневский, Федин, Эренбург… И Эренбург, и Вишневский юбиляра несколько недолюбливали; с Фединым тоже были сложные отношения — в личном дневнике он писал о друге Лёне хорошо, в разговорах сплошь и рядом отзывался несколько иначе. Зато Фадеев, в более поздней публицистике своей, неожиданно — и, верится, вполне искренне — назвал Леонова в числе своих учителей.

Чуть раньше прошли два вечера, посвящённых Леонову.

Первый, 16 мая, провели Всероссийское театральное общество и Центральный дом работников искусств — он был посвящён драматургии Леонова. Вёл вечер главный режиссёр Московского театра революции, популярный киноактёр Николай Охлопков. Артисты Театра имени Моссовета и Московского государственного театра сыграли отрывки из «Нашествия» и «Обыкновенного человека».

Тридцать первого мая состоялся вечер уже в Центральном доме литераторов. Открыл его, как глава Союза писателей, Николай Тихонов. Доклад о леоновском творчестве прочёл критик Евгений Сурков. Приветственные речи произнесли Борис Горбатов, Владимир Ермилов, Самуил Маршак, Иван Соколов-Микитов… От МХАТа выступил Пётр Марков — вот он-то действительно Леонова любил. Были представители от Малого театра и Московского театра драмы. Артисты прочли со сцены несколько фрагментов из прозы Леонова… В общем, всё как полагается.

Сохранилось фото с того вечера: Леонов в изящном пиджаке, серьёзный, красивый, без единого седого волоса; на столе пред ним — букет сирени. Рядом за столиком Александр Чаковский, Лев Соболев, Александр Жаров, Константин Федин…

Осенью Леонову присвоят звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». «Избранное», правда, и в 1949 году выйдет в маловарьируемом прежнем составе.

Здесь иной читатель, памятуя о судьбе Зощенко или Платонова, может вспомнить поговорку, что, мол, у кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий; и отчасти замечание покажется верным. По крайней мере, если брать в расчёт именно 1949 год: потому что в предыдущие годы Леонова прорабатывали и трепали немногим меньше, чем обоих вышеназванных.

Но мы о другом хотели сказать. После войны появилось уже новое поколение читателей, для которых Леонов как общественный деятель становится известен всё более и более, однако образ его как литератора постепенно оказывается существенно усечённым. В прокрустово ложе соцреализма не помещается подавляющая часть написанного им — и всё это остаётся за пределами читательского внимания. Так вместо разнообразного, свободного, страшного, упрямого, себе на уме Леонова появлялся Леонов монументальный, орденоносный, однозначный.

Начало нового романа

Как всякий леоновский роман, «Русский лес» начинался с нескольких мимолётных, но слепительных (леоновское слово), как фотографическая вспышка, впечатлений.

Мысль написать книгу о лесе пришла ещё в 1926 году; но тогда иные вещи были на повестке дня.

Однако возникший замысел постепенно дополнялся то одним впечатлением, то другим.

Летом 1932-го шёл Леонов по улице и увидел девушку, будто бы слегка летевшую по-над землёю. Олицетворение счастья и чистоты — вот так она выглядела. Тут и зародился образ Поли Вихровой с её светлым, наивным взглядом, с её улыбкой, обращённой к миру.

Но до романа опять дело не дошло: если в первой половине 1930-х Леонов был заворожён социальным экспериментом, происходящим в стране, то вторая половина тридцатых одарить долгим дыханием роман никак не могла — воздуха не хватало. А следом война…

Потом был неуспех с постановкой «Золотой кареты», снова выбивший Леонова из колеи, заставивший писателя взять новую паузу.

И здесь, наконец, сложатся такие обстоятельства, что буквально подвигнут писателя к созданию новой книги.

Стоит вспомнить, что все, начиная с «Соти», свои романы и все, начиная с «Половчанских садов», пьесы Леонов делал буквально с натуры: большое строительство, репрессии, война…

Другой вопрос, что всякий раз, когда Леонов пытался взять действительность голыми руками, — ему приходилось долго после этого лечить ожоги.

И выбор всегда был простой — либо публиковать текст, либо спрятать его, как повесть «Evgenia Ivanovna» или роман «Ангел»: к 1947-му он уже собрал в синюю папку рукопись «Ангела» в 17 авторских листов и отдал жене на хранение — мечтать о публикации подобной книги было бессмысленно.

В случае с «Русским лесом» Леонов снова пытается идти «на вы», с открытым лицом… Однако делать это всё сложнее, и ему придётся соглашаться на компромиссы, о которых мы ещё вспомним.

Но он прислушивается к жизни — и, не в силах смолчать, начинает реагировать на неё.

Сначала, в 1947-м, в Моссовете, где Леонов приступил к депутатским обязанностям, созрел план озеленения столицы.

Одновременно появилось Постановление правительства РФ об учреждении Общества друзей озеленения.

Только что вышедшая из ужасной войны Советская Россия почти немедля взялась за свой внешний облик.

Леонову все эти — признаем, благие — деяния власти были безусловно по душе.

Двадцать восьмого декабря 1947 года в газете «Известия» публикуется его статья «В защиту Друга»: о глобальных проблемах лесопользования, об исчезновении посадок в Москве, о варварском отношении к «зелёному другу» по всей стране.

Несмотря на то, что власть вопросом охраны природы уже отчасти обеспокоилась, голоса, подобные леоновскому, были внове. Публикация его статьи произвела натуральный фурор. В редакцию пришли десятки писем, отклики на материал публиковались не только в «Известиях», но и в других газетах. В 1948 году вышел специальный сборник «В защиту друга», изданный Всероссийским обществом содействия строительству и охране зелёных насаждений. Под непосредственным влиянием леоновского призыва в Грузии образовалось общество «Друг леса»; а затем подобные организации появились и в Центральной России.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: