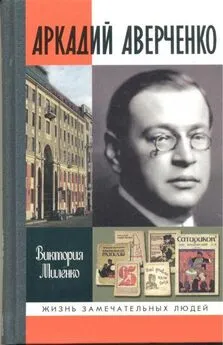

Виктория Миленко - Аркадий Аверченко

- Название:Аркадий Аверченко

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03316-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктория Миленко - Аркадий Аверченко краткое содержание

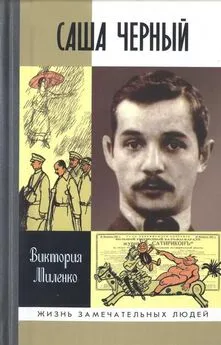

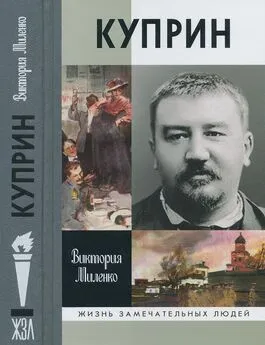

Аркадий Аверченко (1880–1925) — титулованный «король смеха», основатель, неутомимый редактор и многоликий автор популярнейших журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», выпускавший книгу за книгой собственных рассказов и умудрившийся снискать славу эпикурейца, завсегдатая ресторанов и записного сердцееда, — до сих пор остается загадкой. Почему он, «выходец из народа», горячо приветствовал Февральскую революцию и всадил своей знаменитой книгой «Дюжину ножей в спину революции» Октябрьской? Почему Ленин ответил на «Дюжину ножей» личной рецензией, озаглавленной «Талантливая книжка»? Почему, наконец, ни одна из «историй сердца» не довела юмориста до брачного венца? Виктория Миленко, кандидат филологических наук, севастопольский исследователь жизни и творчества своего земляка, предприняла попытку дать объемное жизнеописание Аркадия Аверченко и ответить на многие вопросы, объединив зарубежные исследования, отечественные наработки и свои открытия как в архивных фондах, так и в истории семьи писателя, разыскав его здравствующих родственников. В книге представлен впечатляющий круг географических адресов писателя на родине и в эмиграции — Севастополь, Донбасс, Харьков. Петербург, Стамбул, София, Бухарест, Берлин, Париж, Прага, а также круг друзей и коллег — А. Куприн, Л. Андреев. Н. Тэффи, Саша Чёрный, В. Маяковский, А. Бухов, художники А. Радаков, Н. Ремизов и др. В издании впервые вводятся в оборот новые документы, мемуарные свидетельства, фотографии. Книга посвящается 130-летию со дня рождения А. Аверченко.

Аркадий Аверченко - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таковы были обстоятельства отъезда из Харькова в изложении самого писателя. Есть основания предполагать, что многие в Харькове были расстроены разлукой с ним, в особенности женщины.

Приятная внешность, доброта, остроумие Аркадия Тимофеевича всегда привлекали к нему представительниц противоположного пола. К тому же в Харькове он печатался в крупных газетах, журналах, следовательно, был по-своему знаменит. Кому-то из местных барышень он, похоже, вскружил голову всерьез, так как именно с этим периодом связана одна из неразрешимых загадок его биографии — история с сыном.

Впервые о сыне Аркадия Аверченко из Харькова станет известно в октябре 1927 года, два года спустя после смерти писателя. Его душеприказчик, занимавшийся урегулированием наследственных формальностей (писатель умер в Праге), получил письмо от заместителя министра иностранных дел Чехословакии, в котором сообщалось, что в посольство Чехословакии в Москве обратился сын Аверченко Аркадий Аркадьевич, проживающий по адресу: Харьков, Монастырская улица, дом 10, квартира 11. Душеприказчик немедленно написал сестре Аверченко в Париж, а также родственникам писателя в Севастополь. Он сообщал, что к нему «поступило заявление Аркадия Аркадьевича Аверченко, который предъявляет свои права в качестве сына покойного и обязывается документально подтвердить, что он сын Аркадия Тимофеевича Аверченко», и спрашивал, знают ли родственники об этом человеке.

Родственники писателя ничего о «сыне» не знали. В Праге он так и не появился. Однако появился в Севастополе. Игорь Константинович Гаврилов рассказывает, что его бабушка Сусанна Павловна (мать Аркадия Аверченко) разрешила таинственному родственнику приехать к ним в гости. И он приехал.

Приятный молодой человек, работал в Ленинграде корреспондентом. Отнюдь не скрывал своей фамилии и даже «пользовался» ею. Сусанна Павловна и сестра писателя Надежда сначала отнеслись к нему с недоверием. Но после того, как он представил какие-то обоснованные доводы, они ему поверили и признали его.

Что же это были за доводы? Копия метрической записи? Какие-то фотографии? Может быть, личные вещи молодого Аверченко? На эти вопросы Игорь Константинович ответить не смог.

— Не помню, — сказал он с сожалением. — Знаю одно: это не был самозванец. Я уверен. У нас в семье потом всегда говорили, что у Аркадия был сын. Этот человек прожил недолго. Года через два после его приезда мы каким-то образом узнали, что он умер от инфекционной болезни… Про его мать мне ничего не известно.

Все наши попытки узнать что-либо об Аркадии Аркадьевиче Аверченко с Монастырской улицы ни к чему не привели. В Харьковском областном архиве помочь отказались, сославшись на «давность лет».

Казалось бы, история самая обыкновенная. Если бы не одно «но», о котором мы уже осведомлены: Аверченко безумно любил детей. Неужели он знал об этом ребенке и отказался от него, а потом всю жизнь лукавил, скорбя об отсутствии детей? Это на него мало похоже. Впрочем, эту загадку, возможно, удастся когда-нибудь раскрыть, как и многие другие «туманности» следующего периода жизни писателя — петербургского.

Глава вторая. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРИУМФ

Рождение Ave. «Сатирикон»

Это я удачно зашел…

М. Булгаков. Иван ВасильевичАркадий Аверченко появился в Петербурге под новый, 1908 год с одиннадцатью рублями в кармане и надеждой на удачу. В одной из автобиографий он даже называл дату приезда — 24 декабря. Впрочем, в другой он упоминал 1 января. В любом случае, точкой отсчета его «петербургского триумфа» смело можно считать начало 1908 года.

Вспомним, чем жила тогда столица. Об этом времени хорошо сказал Александр Куприн:

«Тогда все явления жизни как-то вдруг кошмарно переплелись, сдвинулись и взгромоздились: крах японской кампании, лиги любви, экспроприации, повальная мания самоубийств, революция, погромы, Гапон, карательные экспедиции, Дума и ее разгон, Союз русского народа, бомбометатели.

Такой дьявольской мешанины — смешной и страшной, — я думаю, не видала мировая история. Восстановить ее в точном эпическом изображении немыслимо. Просто — была бурда» («Встреча»).

Действительно, это была эпоха глубокой общественной депрессии после поражения в Русско-японской войне и подавления революции 1905 года. Пессимизм, разочарование, политический нигилизм стали господствующими настроениями. Неверие в будущее породило падение нравов. Газеты пестрели объявлениями вроде таких: «Натурщица, чудное тело, предлагает свои услуги»; «Молодая, интересная блондинка просит богатого господина одолжить ей сто рублей на выкуп манто. Согласна на все условия»; «Молодой студент просит состоятельную даму одолжить ему сто рублей. Возраст безразличен»…

Во всех областях искусства расцвел натурализм. Наблюдался повышенный интерес к порнографии и смакованию сексуальной патологии. Кумир светской молодежи — князь Феликс Юсупов-младший — открыто проповедовал гомосексуализм. Петербург и Москва жадно обсуждали книгу австрийского философа Отто Вейнингера «Пол и характер. Принципиальное исследование» (1903), в которой вводились концепты бисексуальности, еврейства, мужского и женского начал.

Публику можно было увлечь только чем-то ужасным, отталкивающим, брутальным. Толпами ходили на чемпионаты по французской борьбе. В газетах в первую очередь читали хронику происшествий: чем кровавее драмы, тем популярнее газета. Театральные постановки тяготели к мазохистскому созерцанию смерти во всех ее формах. Популярны были представления в жанре «Grand Guignol» [15] Пьеса, театральное представление, основой которого является изображение различных преступлений, злодейств, скабрезных сценок, избиений, пыток; название жанра происходит от парижского театра «Гран-Гиньоль» (Le Théâtre du Grand Guignol), появившегося в 1897 году, в репертуаре которого были в основном подобные представления.

(сюжеты наподобие такого: врач-психиатр насилует загипнотизированную им пациентку, а та потом выплескивает ему в лицо соляную кислоту).

В моде были Оскар Уайльд и западные декаденты Габриеле Д’Аннунцио, Пшибышевский. В среде студенчества царил абсолютный культ Фридриха Ницше.

В Россию проникло европейское увлечение театром-кабаре и закрытыми артистическими клубами. Зимой 1907/08 года Борис Пронин, будущий «хунд-директор» [16] От немецкого hund — собака.

«Бродячей собаки», открыл в Москве первое ночное пристанище для молодых актеров Художественного театра, впоследствии реорганизованное в знаменитое кабаре «Летучая мышь».

В искусстве этого времени процветало меценатство: Рябушинский, Мамонтов, Дягилев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: