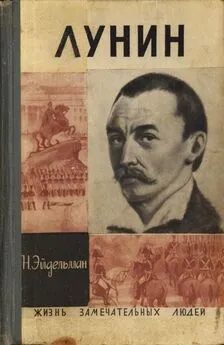

Натан Эйдельман - Лунин

- Название:Лунин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Натан Эйдельман - Лунин краткое содержание

М. С. Лунин — потомственный офицер, участник почти всех сражений Отечественной войны 1812 года, член тайного общества, декабрист. Был дважды арестован и выслан царским правительством в Сибирь.

Книга посвящена жизни удивительного человека, стойкого борца, настоящего гражданина Отечества.

Лунин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дон-Кихот, отказываясь от имения и доходов, должен иметь на этот случай ясный план новой жизни: уйти из армии? Поступить в статскую или частную службу, то есть пополнить число несвободных?

Кто знает, какие планы зреют в голове гусарского подполковника, пока он водит свой эскадрон по дорогам Польши, и чего он ждет; неожиданных событий в стране, которые разом разрешат противоречия, или внутреннего откровения, после которого последуют совершенно неожиданные поступки (уход в монастырь, поездка за океан).

От него можно было ожидать чего угодно и даже вдруг совсем прозаического:

Мой идеал теперь хозяйка,

Мои желания — покой…

Николай Александрович Лунин 7 августа 1824 года наставляет кузена Михаила: «Береги себя. Теперь едва только наступает то время, и по службе, и по домашним делам, чтобы тебе жить приятно. Женись, если найдешь достойную себя — и я с сердечной радостью приеду на свадьбу». [60] ЦГИА, фонд 1409, on. 1, № 1408-Л, л. 29.

4. 15 лет спустя Лунин запишет:

«Помню наше последнее свидание в галерее N-ского замка. Это было осенью, вечером, в холодную и дождливую погоду. На ней черное тафтяное платье, золотая цепь на шее, на руке браслет, осыпанный изумрудами, с портретом предка — освободителя Вены.

Ее девственный взор, блуждая вокруг, как будто следил за причудливыми изгибами серебряной тесьмы моего гусарского долмана. Мы шли вдоль галереи молча! Нам не нужно было говорить, чтобы понимать друг друга. Она казалась задумчивой. Глубокая грусть проглядывала сквозь двойной блеск юности и красоты, как единственный признак ее смертного бытия. Подойдя к готическому окну, мы завидели Вислу: ее желтые волны были покрыты пенистыми пятнами. Серые облака пробегали по небу, дождь лил ливнем, деревья в парке колыхались во все стороны. Это беспокойное движение в природе без видимой причины резко отличалось от глубокой тишины вокруг нас. Вдруг удар колокола потряс окна, возвещая вечерню. Она прочла Ave Maria , протянула мне руку и скрылась…»

«Она» — это Наталья Потоцкая, внучка министра, родственница последнего польского короля.

Ее роман с русским офицером мог начаться во время его службы в Варшаве, то есть в 1824–1825 годах. Потоцкой было семнадцать лет, Лунину тридцать семь… [61] Среди бумаг Лунина сохранилось несколько очень любезных записок (большей частью пригласительных), посланных ему владелицей Вилланова графиней Потоцкой, матерью Натальи Потоцкой, автором известных воспоминаний.

Мы не знаем, что прервало их отношения.

Девушка из королевского рода, конечно, была не ровня тамбовскому дворянину. Через несколько лет после встречи с Луниным ее выдают за князя Сангушко, одного из первых польских магнатов, но красота ее, по воспоминаниям современников, была необыкновенна и сохранилась в восторженных стихах французской поэтессы Дельфины Гэ:

Elle m’est apparue au milieu d’une fête

Comme l’être ideal qui cherche le poète. [62] «Она явилась мне посреди праздника как идеал, которого ищет поэт…» Близко к пушкинскому: «Как гений чистой красоты…».

Наталья Потоцкая-Сангушко прожила на свете всего 23 года и умерла в 1830-м, оставив единственную дочь.

5. Спустя полвека, в 1870 и 1871 годах, два старика-декабриста, пережившие Сибирь, Петр Свистунов и Дмитрий Завалишин, заспорили, и довольно резко. Завалишин вынес на свет многое, о чем декабристы предпочитали не говорить. [63] Л. Толстой ценил эту сторону «сердитых» мемуаров Завалишина и писал: «Другие их [декабристов], как пострадавших людей, идеализировали. И сами они выставляли себя с хорошей стороны. Между этими двумя взглядами находится истина».

Свистунов соглашался, что «рассказ о том, чему сам автор был очевидец или в чем лично участвовал, заслуживает полного доверия», но поймал Завалишина на нескольких ошибках, произвольных истолкованиях и самовосхвалении. Спор обострялся тем, что Завалишин выступал в своих записках смело, радикально, Свистунов же начинал свои ответы с выпада против декабристских публикаций Герцена, «сильно предубежденного в пользу всякой революционной попытки и поэтому неспособного к беспристрастному суждению о факте, мало притом и ему известном». Завалишин намекал на чрезмерную откровенность, допущенную Свистуновым перед комитетом. Свистунов же в старости (умер в 1889-м) называл себя «последним декабристом», утверждая, что еще здравствующий Завалишин (умер в 1894-м) к декабристам причислен быть не может, так как на следствии оправдывался, будто вступил в общество, чтобы выдать его власти, но не успел. [64] Завалишин действительно избрал такую линию самозащиты, но тем не менее материалы следствия показывают, что он не назвал правительству ни одного лица.

Оба противника были, по их утверждению, близки с Луниным, каждый представил свой рассказ о его «совращении в католичество», и уж в чем сходятся, тому должно поверить.

Завалишин: «По вечерам (на каторге) предметы разговоров были политические, и особенно религиозные, потому что Лунин всегда говорил, что я единственный человек в каземате, с которым он может беседовать о религии, т. к. по серьезному изучению мною источников я один компетентен для подобной беседы, и потому только с одним мною он рассуждал о причинах того, что называли его совращением в католичество, и просил объяснить это его сестре, если я когда-нибудь с ней увижусь…» По Завалишину, переход в католичество произошел в Париже: «Переход от неверия к верованию, а вид и форма последнего определились чистою случайностью… Неверие его поколебали умные аббаты, которые ему показали, как он сам говорил, что в неверии менее логики и больше нелепости, чем в самой нелепой даже религии… В русском духовенстве Лунину пришлось видеть тогда много соблазнов; он рассказывал, что, сопутствуя одной своей родственнице в путешествии ее по монастырям, видел, например, как в Киеве кощунственно торговали святынею, когда даже схимонахи пьянствовали и добивались… личных целей, тогда как во Франции, во время пребывания Лунина там вскоре после реставрации, католическое духовенство, еще не вполне укрепившееся, держало себя очень строго».

Окончательно же «Лунин перешел в католичество, бывши в Варшаве учеником и приверженцем известного Мейстера». [65] То есть Жозефа де Местра; о параллелях между некоторыми воззрениями Лунина и де Местра см. в статье М. Степанова «Жозеф де Местр в России». «Литературное наследство», т. 29–30, с. 616–617.

Свистунов: «Выехавший из Петербурга после низвержения Наполеона I в 1815 г., М. С. Лунин до отъезда своего за границу в 1816 г. нисколько не занимался религиозными вопросами и, встречая графа де Местра в петербургских салонах, соперничал со знаменитым стариком в остроумии и светской любезности. По смерти отца своего… воротился он из Парижа ревностным католиком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: