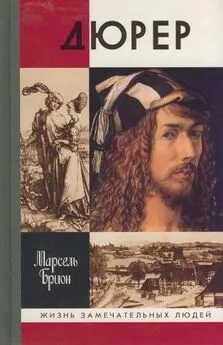

Марсель Брион - Дюрер

- Название:Дюрер

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марсель Брион - Дюрер краткое содержание

Возрождение в Германии — необычайно яркая вспышка творческого гения на рубеже XV–XVI веков, являющаяся наиболее драматичным и кратковременным периодом культуры Ренессанса, отличается сложным переплетением старого и нового, национального и итальянского, светского и религиозного, идей Реформации и гуманизма. Наиболее ярко этот необыкновенный синтез воплотился в творчестве выдающегося живописца Альбрехта Дюрера (1471–1528).

Творчество члена Французской академии Марселя Бриона уже знакомо нашему читателю по биографической книге «Моцарт», совсем недавно вышедшей в серии «ЖЗЛ».

Дюрер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если ему и доставило удовольствие писать вместе с братом несколько картин по официальному заказу, то не столько потому, что ему нравилось создавать красочные картины, а потому, что он очень любил Венецию, особенно ее скрытую жизнь, ее загадочную душу, он любил небо и воду, ветки деревьев, свисающие с высоких заборов и почти касающиеся каналов, зеленый мох, покрывающий бархатом старинные кирпичи, и странный резонанс, который создавала на фасадах домов отделка из восточного мрамора.

Он был многим обязан своим учителям и никогда не отрицал ту роль, которую сыграли в формировании его таланта отец Якопо, шурин Мантенья и Джентиле. Но в то же время он отдавал себе отчет в том, что самым главным в его искусстве он не обязан никому, кроме Создателя, который наделил его талантом, даруя ему жизнь. Он искренне восхищался другими талантливыми художниками как человек, ценивший искусство, чьи требования он хорошо знал. Его характер, мирный, сдержанный, весь в нюансах, как и живопись, приветливость, с которой он относился к чужеземцам, его щедрая готовность передавать ученикам все лучшее из своего опыта, наконец, сложность его натуры, богатой и более многоплановой, чем у его современников, — все это необычайно привлекало Дюрера.

Встреча ученика Вольгемута с Джованни Беллини — одна из тех чудесных встреч, которых было немного в жизни Дюрера. Как только он увидел полотна Джованни Беллини, его охватило радостное чувство, что он, наконец, достиг цели, к которой бессознательно стремился. Он понял, что все, что ему могла бы дать Венеция, заключается в искусстве Беллини. Относясь к его мастерству одновременно с почтением и восторгом, он сохранил на всю жизнь огромную признательность человеку, который открыл ему чудесный мир своего искусства. Избрав его своим мастером и сохранив ему преданность в течение жизни, Дюрер показал, что он способен устоять и перед соблазнами Карпаччо, и перед приятным реализмом Джентиле Беллини.

В то же время Дюрер и как живописец, и как личность был совершенно не похож на Джованни. Расцвет Возрождения, который мягко сиял в картинах Джованни, отличался от скованного, неловкого, жесткого Средневековья, которое еще пока переполняло молодого Дюрера. Никто из художников, с которыми он встречался до этого момента, не подготовил его к подобной встрече. Даже чувство пластики Мантеньи, восхищавшее Дюрера, противоречило стилю Беллини. Джованни рано освободился от власти падуанского стиля, чтобы подчиняться только собственному творческому инстинкту. Из всех современных художников Мантенья, несомненно, был наиболее близок немцам. Во-первых, своим искусством гравера, так как гравюра в Германии была практически национальным искусством. Его суровость импонировала их архаизму, который опасался нововведений. Немного чопорная строгость художников Нюрнберга, Ульма или Аугсбурга не могла принять Возрождение в том виде, как оно было представлено Джованни Беллини. Их верность средневековым традициям, как в чувствах, так и в формах, находила отклик в творчестве Мантеньи. Поскольку Дюрер считал, что его назначение диктовало ему не столько отказаться от традиций, сколько их совершенствовать, он охотно поступил бы в обучение к Мантенье, если бы тот оказался на его пути, а не отправился писать в Мантую, и тогда, возможно, судьба Альбрехта Дюрера-художника сложилась бы совершенно по-иному…

Как бы то ни было, в поисках Мантеньи он встретил Беллини, и никакая другая встреча не могла быть настолько судьбоносной в этот период его жизни, когда, многому научившись у таких различных мастеров, как Вольгемут, Гольбейн, Шонгауэр, Виц, Херлин, Мульчер, Пахер, Дюрер был готов, усвоив эти разнообразные техники с их подчас противоречивым влиянием, создать свой собственный стиль. И, возможно, именно потому, что они были столь различны с Беллини, он смог извлечь из их общения максимальную выгоду. Вместо того чтобы парализовать индивидуальность Дюрера, как это часто случается, влияние Беллини способствовало совершенствованию оригинальности молодого художника и расцвету его таланта. После общения с ним Дюрер не превратился в немецкого Беллини; но он стал еще более глубокой и более сильной личностью. Наиболее сильное влияние не то, которое вас трансформирует, а то, которое помогает вам реализоваться в рамках вашей собственной природы и вашего индивидуального таланта. Это именно то, что произошло в результате встречи Мантеньи и Михаэля Пахера, обучения, которое дал Гольбейн Старший сыну, обучения Шонгауэра у Изенманна.

Дюрер был очень осторожен, знакомясь со многими мастерами от Нюрнберга до Венеции, чтобы не попасть под их влияние, до тех пор, пока не встретил мастера из мастеров — Джованни Беллини.

В 1495 году, когда Дюрер прибыл в Венецию, Карпаччо заканчивает историю святой Урсулы , а Джентиле Беллини пишет Процессию на площади Святого Марка. Тридцатишестилетний Чима да Конельяно — мастер превосходных, наполненных светом пейзажей. Пальма, которого позже назовут Старшим, пока всего лишь пятнадцатилетний подросток, а среди учеников Джованни Беллини — семнадцатилетний Джорджоне и восемнадцатилетний Тициан.

Такова Венеция, которую узнает Дюрер во время первого путешествия в Италию: Венеция, в которой доминирует яркий талант внебрачного сына старого Якопо. Джованни с утонченными чертами лица — длинным и тонким носом, ясными красивыми глазами, узким ртом, седеющими кудрявыми волосами, ниспадающими на плечи, — излучал спокойствие и доброжелательность, хотя мог быть и властным. Ясность ума в нем сочеталась с добротой сердца. Такое же впечатление производили и его картины, ясные, полные покоя и гармонии человека с природой.

Еще у Фуггеров в Аугсбурге Дюрер слышал о Джованни Беллини, которым восхищались швабские патриции. Те из них, кто обосновался в Венеции, заказывали ему свои портреты. За несколько лет до этого он нарисовал портрет молодого, преуспевающего Георга Фуггера, украсив его легкой короной из плюща, подобно греческому богу или одному из тех гуманистов, которые приравнивали себя к богам.

Рекомендация Фуггера открыла двери мастерской Джованни Беллини перед молодым немецким художником. Дюрер показал ему свои рисунки, акварели, сделанные им в ходе путешествия, в которых наблюдательность сочеталась с поэтической одухотворенностью, что тронуло Беллини. Он показал также миниатюру на пергаменте с младенцем Иисусом, держащим в руках земной шар в виде золотого глобуса; голова младенца была окружена нимбом из сияющих лучей на фоне окна, обрамленного плющом. Эта изысканная миниатюра, которую Дюрер выполнил в ходе «тура по Германии», уже отражала мастерство художника, сумевшего освободиться от шаблонов и маньеризма, отягощавших тогда немецкую живопись. Этот ребенок пока еще не похож на реалистических младенцев Беллини, но манера изображения уже давала возможность почувствовать колористическую смелость, что составляло главную цель устремлений Дюрера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: