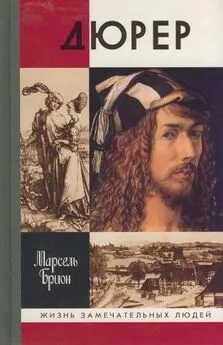

Марсель Брион - Дюрер

- Название:Дюрер

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марсель Брион - Дюрер краткое содержание

Возрождение в Германии — необычайно яркая вспышка творческого гения на рубеже XV–XVI веков, являющаяся наиболее драматичным и кратковременным периодом культуры Ренессанса, отличается сложным переплетением старого и нового, национального и итальянского, светского и религиозного, идей Реформации и гуманизма. Наиболее ярко этот необыкновенный синтез воплотился в творчестве выдающегося живописца Альбрехта Дюрера (1471–1528).

Творчество члена Французской академии Марселя Бриона уже знакомо нашему читателю по биографической книге «Моцарт», совсем недавно вышедшей в серии «ЖЗЛ».

Дюрер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Воспитанный в духе восхищения фламандцами и усвоив их стиль настолько, чтобы использовать его в технике и эстетике ювелирного искусства, Дюрер только в последние годы своей жизни посетил страну, где отец получил, по его словам, наиболее полезные уроки.

На портрете отца, который Альбрехт Дюрер написал в 1490 году, через шесть лет после своего автопортрета, мы видим спокойного, серьезного человека с несколько простодушным и в то же время озабоченным взглядом, устремленным вдаль. На старом Дюрере выходной наряд, его пальцы перебирают четки: он скорее похож на служителя церкви, чем на ремесленника, на человека, привыкшего к размышлению и созерцанию. Этот портрет, написанный девятнадцатилетним юношей, поражает глубоким психологизмом, мощной и спокойной пластикой и человеческой теплотой, которая придает оттенок доброты и искренности чертам лица старого ювелира. Как отличается он от автопортрета Дюрера-отца, написанного серебряным карандашом, который в недавнем прошлом приписывали его сыну: он поражает архаизмом при сравнении с работами юного Альбрехта. Лицо написано неумело, оно напряжено и маловыразительно и как бы возвращает нас в Средневековье; в то же время тщательно выписаны складки одежды, завитки волос, фигурка святого Георгия, которую держит мастер. В 1486 году, когда был написан этот портрет, молодой Дюрер «ушел» гораздо дальше, и даже в автопортрете 1484 года уже заметны свобода замысла и смелость исполнения, что подчеркивает холодность, нерешительность и чопорность портрета, написанного отцом.

Превратности судьбы, заботы старого ювелира, связанные с воспитанием и образованием восемнадцати детей, вызвали появление морщин и нарушили покой этого мирного лица. По мере приближения того момента, когда он встретится лицом к лицу с Богом, которого он так любил и кому служил всю жизнь, в его взгляде усиливается беспокойство, боль, почти трагизм. Рот становится жестким, словно вырезан из тугоплавкого металла. На исхудавшей шее появились старческие складки. Время не щадило этого старого ремесленника, который все же заработал достаточно, чтобы приобрести приличный дом недалеко от крепостной стены, рядом с кварталом, где обитали художники, гуманисты и печатники. Этот дом принадлежал знатному горожанину Нюрнберга Иоганну Пиркгеймеру, сын которого станет лучшим другом Альбрехта. Интересующийся литературой и науками, Дюрер-отец посещал собрания эрудитов, где обсуждались проблемы на латыни, а также встречи поэтов-песенников. Он подружился с Антоном Кобергером, крупным печатником и издателем гравюр и книг, в мастерской которого было сорок печатных станков и более ста рабочих.

Насколько мирным и собранным казался Дюрер-отец на портрете 1490 года, настолько пугающие изменения, произошедшие в старом ювелире, замечает внимательный взгляд сына семь лет спустя. Отец умрет через пять лет, и, казалось, что предчувствие смерти уже вселилось в этот потрясенный взгляд. Его взор уже не устремлен в безграничные дали, где то исчезает, то появляется Господь, подобно солнцу в грозовом небе, по которому мчатся тучи; он гипнотизирует нас своим вопрошающим, тяжелым, почти диким взглядом. Он ждет от других ответа на вопросы, которые застыли на плотно сжатых губах. Ветер шевелит пряди волос, выбившиеся в беспорядке из-под темного колпака. Щеки обвисли. Руки скрываются в широких рукавах одежды; он не знает, что они могли бы держать теперь; без сомнения, ни инструменты для работы, ни предметы религиозного культа. Бездействующие и страдающие от собственного бездействия… Как оценивал он творчество сына? Способен ли он оценить то, что делал его двадцатипятилетний сын, ослепленный первыми путешествиями, мастер техники, далеко опережающей немецких мастеров, которые были его учителями, или он просто сожалел (что сквозило в его почти враждебном взгляде, который он бросал на художника) о том, что сын избрал карьеру нестабильную, неопределенную, вместо того чтобы продолжать семейную традицию и изготавливать кубки, украшения или драгоценное оружие для клиентов мастерской, среди которых старый Дюрер с гордостью перечислял князей, епископов, аббатов и даже самого императора Фридриха III, который доверил ему украшение ратных доспехов.

«1486 год после рождения Христа, День святого Андреса, отец пообещал отдать меня в обучение к Вольгемуту», — записал он в своем дневнике. Мальчику четырнадцать лет. Он проявляет настолько незаурядные способности, что отец, выполняя обещание, сам отводит его к художнику, который поможет расцвету его таланта.

Нюрнберг, для туриста наших дней, — «средневековый» город. Но, на самом деле, практически все монументы, которые мы видим, созданы в эпоху Возрождения, естественно, немецкого Возрождения, сохранившего многие черты Средневековья. Это несколько сбивает с толку, если не учитывать, что в каждой стране формировался свой Ренессанс, исходя из традиций и национальных особенностей. Нюрнбержцы в 1486 году, когда юный Дюрер обучался мастерству художника, гордились современным видом своего города, который, тем не менее, совершенно не был похож по стилю на итальянские города, также преображенные Ренессансом. Когда кардинал Эней Сильвий Пикколомини, будущий папа Пий II, проезжая по лесам Германии, увидел Нюрнберг со 187 башнями, величественной крепостью, садами у крепостной стены, то дал волю своим восторженным чувствам: «Нюрнберг — какой изумительный вид! Какое очарование! Какая изысканность! Какое управление! Разве это не идеальный город? Какое величие облика и какая приветливость! Насколько чисты улицы и дома! Существует ли что-либо более величественное, чем храм Святого Зебальда? А что-нибудь более прекрасное, чем церковь Святого Лоренцо? Более горделивое и более основательное, чем Бург?..» И перечисление достопримечательностей Нюрнберга продолжается тем же восхищенным тоном (что несколько удивляет, так как этот великий прелат посещал наиболее красивые города Италии) вплоть до восхваления частных домов, «в которых могли бы жить даже короли. Короли Шотландии были бы счастливы, если бы могли жить так же достойно, как нюрнбержцы среднего достатка». Еще больший восторг кардинала вызвали турниры, устроенные в его честь, когда он увидел, что торговцы Нюрнберга способны сражаться с таким же достоинством, как рыцари в былые времена, и когда он обнаружил, каким великолепным оружием обладали Имгофы, Тухеры, Штромеры, Хердегены, Хольцшуэры, которые были всего лишь банкирами, промышленниками или коммерсантами.

В Нюрнберге царил настоящий дух демократии, в том смысле, что все обладали одинаковыми правами и считали, как и их соседи, что недостойно кичиться своим богатством, что гуманисты могут быть одновременно хорошими ремесленниками и что простые рабочие могли дерзнуть заняться поэзией, не вызвав этим обвинений в самоуверенности или прожектерстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: