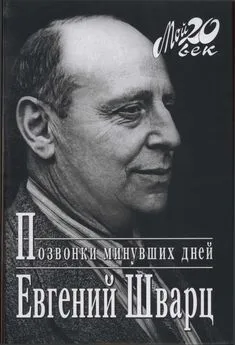

Евгений Шварц - Позвонки минувших дней

- Название:Позвонки минувших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9697-0563-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Шварц - Позвонки минувших дней краткое содержание

В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.

Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.

Позвонки минувших дней - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Храм Христа Спасителя поражал своим невиданно огромным золотым куполом, но я знал, что знатоки не одобряют его и считают просто несчастьем, что витберговский проект не был осуществлен. Я пошел в неряшливо содержащийся Кремль. По его булыжной мостовой трещали колеса пролеток, проезжали ломовики с рогожными тюками, что казалось мне тоже признаком чисто московским. Рогожное богатство. Не понравился мне и дворец. Старая Русь и николаевская перемешаны, как в московской солянке. Общее было — рогожная, неряшливая, осенняя московская окраска. И духа истории поэтому не ощутил я в Кремле. Старая отодвинута, новая в Петербурге. Соборы внутри были как‑то в дремоте, народу нет. Святые глядят отчужденно, не то что в Жиздре. Только Василий Блаженный привел меня в чувство, разбудил ненадолго. И внутри узкие переходы, узорная роспись стен. Он — не спал. В Кремле я бывал почти каждый день… Об истории больше не думал, не мучил себя. Это был Кремль 13–го года, площадь Москвы, огражденная древними, но живущими сегодня, сегодня стенами. Узнав, что в одном из кремлевских зданий заседает окружной суд, я зашел туда. В маленьком зале слушалось дело о краже. Молодой, но плешивый, длинный, узкоплечий адвокат, на которого я смотрел с уважением, с благоговением — московский адвокат! — оказался дурачком, в чем я не сразу признался себе. Присяжные были солидные, пожилые, седые, в визитках. Одному из присяжных во время складной, но ничтожной речи защитника стало дурно, что этот пшют, судя по улыбке, приписал моши своего красноречия. Подсудимого оправдали. Я шел домой в тоске. Горевал.

Я тосковал и горевал, потому что с каждым днем становилось яснее, что нет на свете той Москвы, о которой я привык думать как об окончательной, абсолютной инстанции, более высокой, чем Петербург, сборище совершенств во всех областях. На домах, знакомых по фотографиям, по открыткам, точнее, на знаменитых домах Москвы — штукатурка облупилась, темнели пятна, казались дома озабоченными, служащими. Только дом Пашкова — Румянцевский музей казался на своем холме прекрасным. Печально я шел из окружного суда на Владимиро — Долгоруковскую. На углах лоточники продавали виноград — новое разочарование. Ташкентский виноград по сравнению с нашим, майкопским, казался мне деревянным, не случайно засыпанным опилками, которые с трудом отмывались. Взяв у отца рубль, отправился я однажды в театр. Я, судя по Майкопу и Екатеринодару, считал, что подойдешь к кассе, купишь билет — и всё. Но всюду все билеты были проданы. Маруся Зайченко рассказывала, что в Художественном театре билеты всегда проданы, но все было продано и у Корша, и в опере Зимина. Только у Незлобина мне удалось купить билет на галерку. Шло «Горячее сердце». Хорошо, но не слишком, почувствовал я с первых же явлений. Почему? Я знал, что мечта каждого актера — служить в Москве. Почему же столько средних артистов ходит по сцене? Мне понравился Нелидов, но Лихачев! Какой же это Вася? Что это значит? Что за несправедливость, глупость, недоразумение? В конце спектакля вместе с актерами вышел кланяться лысоватый улыбающийся человек. Только утром из «Русского слова» я узнал, что это был режиссер спектакля Зонов [34] Зон Борис Вульфович (1898–1966) — главный режиссер Нового ТЮЗа (1935–1945), выделившегося из филиала Ленинградского ТЮЗа. Ставил спектакли по пьесам Е.Шварца — «Клад» (1934), «Снежная королева» (1939)

. Я, сам того не подозревая, попал на премьеру. В рецензии Зонова хвалили, называли талантливым, и я пожалел, что не рассмотрел его получше…

Я увидел афишу, что в Политехническом музее писатель Марк Криницкий прочтет лекцию на тему о слове, точное название забыл. Бородатый и нервный человек доказывал не слишком красноречиво, но без признака робости, что слово бессильно, передает подлинный смысл приблизительно и несовершенно. Огромная аудитория музея была наполнена до отказа и слушала внимательно. Я был полон двумя чувствами. С одной стороны, я Криницкого презирал, так как не читал ни строчки его и знал, что его не принимают всерьез. С другой стороны, я необыкновенно уважал его и разглядывал как чудо: все‑таки он был настоящий писатель. Книжки его печатались, я видел их в книжных магазинах и железнодорожных киосках. Я не сомневался, что все московские писатели придут на лекцию, и жадно искал их в первых рядах. Особенно хотелось мне видеть Бунина. Одна строчка его стихов сыграла в моей жизни тогдашней роль вроде вышеуказанной блоковской. Я прочел у Бунина: «Курган был жесткий, выбитый, кольчуга колола грудь».

По этой строке я влюбился в него, и любовь эта не ослабела с годами, нашла подтверждение. Бунина не было. Так как после лекции должен был состояться диспут, то создался президиум. В него не избирали, а сам Криницкий, обращаясь в публику, называл известных лиц, звал на эстраду. Одни отказывались, другие шли. Увы! Среди этих известных лиц я не знал ни одного. Кто‑то из них выступал, кто‑то сидел в президиуме молча. Криницкий стал просить, чтобы выступил сухенький, маленький еврей с неподвижным лицом, сидящий в первом ряду. Он отказывался. «Выступите!» — попросил Криницкий, и его лицо сложилось в гримасу, которую я понял так: «Ну что вам стоит! А мне это нужно». Еврей с неподвижным лицом согласился, маленькая его фигурка появилась на кафедре, и вдруг все с тем же неподвижным лицом он заговорил страстно, быстро, легко и литературно, за что я тотчас же осудил его. Ко времени диспута я уже пробрался к самой трибуне. Я глядел на оратора, на зал и вынужден был все‑таки согласиться с тем, что речь держит мастер своего дела. Аудитория притихла, стулья не скрипели, все заслушались. Маленький еврей, фамилия его оказалась Абрамович, взял «слово» под защиту: «Камиль Демулен поднял народ на взятие Бастилии, слова спасают жизни и призывают смерть. Без слов у нас не было бы самого понятия “точность”», — и так далее и тому подобное. Успех Абрамович имел огромный. Я, презирая Криницкого, тем не менее в глубине души верил больше его косноязычию, чем лихой, блистающей скорей клеенчатым, чем лаковым блеском речи его оппонента. Криницкий в заключительном слове держался своего. «Это для вас (и он назвал Абрамовича по имени — отчеству) слова — друзья. А для меня…» — и так далее. Приближался конец папиному отпуску. Он все это время работал у хирурга Герцена.

Незадолго до его отъезда отправился я в университет Шанявского на Миусскую площадь. Там я записался на лекции юридического факультета. Мне очень понравилось в коридорах здания, показались необыкновенно уютными диванчики в углублениях за колоннами в холле второго этажа. Там свисали с потолка лампы в кубических матовых фонарях. С одной из лестниц в длинное окно увидел я Миусскую площадь — унылую, осеннюю, брандмауэры домов, закат за домами. Рамка придавала этому виду особую выразительность, примирившую меня с его московской окраской. В другое окно (кажется, из холла второго этажа) виднелся второй корпус университета, или второе его крыло. Я вглядывался в огни этого корпуса с особым уважением: говорили, что там работает профессор Бахметьев, болгарин. О его опытах по анабиозу рассказывали чудеса. Увидел я библиотеку, лекционные залы. Одна аудитория была очень велика — круто падающим амфитеатром напоминала она мне большой зал Политехнического музея. Но была она парадна, нова. Стиль модерн, в котором был выстроен университет Шанявского, очень нравился мне. И был‑то он выстроен недавно, году в 10–м, вероятно. В канцелярии были вежливы, но я чувствовал, что не нравился строгим девицам, записывающим меня, как не нравился Вейсману, Грауэрману, Сатиным, Москве вообще. Мы отправились с папой искать комнату и нашли ее на 1–й Брестской у площади Брестского вокзала, он же Александровский, ныне Белорусский. Прежняя наша комната на Владимиро — Долгоруковской была для одного меня велика. Новая комната оказалась длинной, кишкообразной, хоть и чистой. В углу у окна стоял дамский письменный столик с затейливым стеклянным шкафчиком модерн.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Гай Кей - Блеск минувших дней [litres]](/books/1057637/gaj-kej-blesk-minuvshih-dnej-litres.webp)