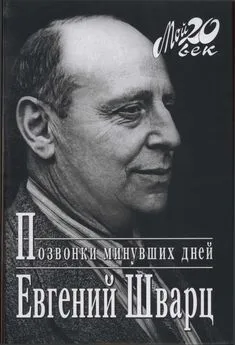

Евгений Шварц - Позвонки минувших дней

- Название:Позвонки минувших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9697-0563-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Шварц - Позвонки минувших дней краткое содержание

В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.

Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.

Позвонки минувших дней - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И уже тогда ужасало меня название книг его: «Силуэты русских писателей». Силуэты! Да еще в дополнение ко всему фраза о Гончарове, слог которого напоминает ряд комнат, полностью находилась в его книге. А я с безграничной требовательностью человека из маленького города, мальчика из маленького города ждал от профессора чудес. И не признавая, я все же прятал это в глубине души. Я испытывал отчаяние: «И тут ничего хорошего!» Но звание «профессор» имело для меня непререкаемое обаяние. В отрицании моем не было уверенности. Был страх: может быть, все‑таки это я ничего не понимаю. Кажется, в этом же году Айхенвальд обидел Белинского, назвав его «умным мальчиком» или что‑то в этом роде, а Сакулин гневно за него вступился. Где я слышал Сакулина? Это было имя еще более известное, чем Айхенвальд, во всяком случае, более солидное, почтенное, академическое. Но и он показался мне до такой степени чужим! К Белинскому у меня было свое отношение, я его ощущал живым человеком, любил, несмотря на то что он был критиком. Он жил в моей душе не только тем, что написал, а тем, что рассказывалось о его жизни. Словом, к моему отношению к Белинскому, так же как и ко мне лично, споры Сакулина с Айхенвальдом отношения не имели. Мне было неинтересно. Я поглядывал на Сакулина и все старался угадать в нем признаки выдающегося молодого ученого. И не мог угадать. А Айхенвальд на горячую речь Сакулина отвечал мягко. Сказал только, что в своем выступлении Сакулин оказался более критиком — импрессионистом, чем он, Айхенвальд. Впрочем, возможно, что спор о Белинском разгорелся позже, когда я уже был студентом настоящего университета. Но отношение мое к обоим спорщикам и предмету спора было именно такое, как я рассказываю. Зато Фортунатов мне ужасно нравился. У него была кроткая вразумительная стариковская речь. Вразумительность подчеркивалась еще и тем, что у него была привычка повторять концы фраз, как бы диктуя. Седая бородища…

Мне казалось, что я в Москве уже много — много лет. Я бывал у Маруси Зайченко, у Альтшуллеров, у Григорьевых и Николая Философовича с Ольгой Николаевной, но все это были люди занятые, и множество вечеров оставались у меня пустыми, я сидел дома с острым ощущением бездомности. Маруся Зайченко однажды, гуляя, завела со мною дружеский разговор о некоей подруге, в которую был влюблен один молодой человек. И этот влюбленный хотел убить свою любовь, потому что был скромен и прост, а она всем нравилась, любила общество и так далее. Я без труда разгадал, что Маруся говорит о себе и Сергее Соколове, обрадовался, что Маруся удостоила меня своим доверием, обрадовался возможности поговорить умно, но, полагаю, ничего умного не сказал — Маруся переменила тему, когда я рассуждал. У Альтшуллеров меня принимали ласково. Младшую мою тетю, в которую был влюблен Володя, вспоминали они часто. Рассказывали, что она совсем оглохла и не может теперь заниматься адвокатской практикой. Что дочка ее не пошла на руки к Володе, и Феня сказала: «Она не любит мужчин, не в мать». Жили Альтшуллеры дружно. Однажды Володина жена, глядя на портрет Владимира Соловьева, сказала, что не хотела бы иметь такого мужа. Видеть дома такое лицо с утра до вечера — это было бы ужасно. Меня они принимали как будто бы дружески, но боюсь, что я ошибался… Мне немного надо было, чтобы считать, что меня любят. У Григорьевых и Ольги Николаевны я бывал, но у первых мальчики были маловаты для меня, а у вторых я не приживался. Утешала меня Галя Ветрова. Она дружески смотрела на меня своими черными узкими сибирскими глазами, и скуластое, простое лицо ее выражало доброту. Тоня летом у Рейновых уверил меня, что Игорь Северянин хороший поэт, и я читал Гале вслух его книжку «За струнной изгородью лиры». Приходила иной раз подруга ее. Валя?

И вот наконец мне достался билет в Художественный театр. Кажется, кто‑то из многочисленных знакомых Маруси Зайченко не мог идти в этот день на спектакль, и мне уступили билет как новому человеку, которому пора приобщиться к главному чуду города. Трудно представить, каким благоговейным почетом окружен был в те годы Художественный. Слово «театр» не всегда прибавлялось, когда называли его. «Был вчера в Художественном. Достал билеты в Художественный». Николай Философович был знаком с Массалитиновым, и к моему уважению, даже некоторой робости перед этим сибиряком примешался оттенок почтительного удивления. Итак, я шел в Художественный. С утра я готовился к чуду, то есть совсем уже ничего не делал. И глупость моя и полное неумение жить привели к тому, что я в конце концов так плохо рассчитал время, что опоздал, подумать только — ухитрился опоздать в театр, который славился той особенностью, что опоздавших в зал не пускали. Вежливый пожилой капельдинер объяснил мне не без удовольствия, что придется обождать антракта. Шел спектакль «Николай Ставрогин», инсценировка «Бесов». Незадолго до премьеры в газетах появилось письмо Горького [36] Открытое письмо М.Горького «О карамазовщине» было опубликовано в газете «Русское слово» (1913. 22 сентября. № 219). Автор письма, не принимавший творчества Ф.М.Достоевского, выступил против инсценировки МХТ «Братьев Карамазовых» (1910) и готовившейся инсценировки романа «Бесы» («Николай Ставрогин»), а также инсценировки романа «Идиот» в театре К.Н.Незлобина (премьера — 20 декабря 1912 г.). Горький утверждал, что акцентирование внимания общества на болезненных явлениях «национальной психики» не отвечает интересам «духовного оздоровления

, полное упреков по адресу театра. Как можно инсценировать реакционнейший роман Достоевского? Режиссеры отвечали [37] В «Открытом письме Московского Художественного театра М.Горькому» говорилось: «Нам тяжело было узнать, что М.Горький в образах Достоевского не видит ничего, кроме садизма, истерии и эпилепсии, что весь интерес «Братьев Карамазовых» в Ваших глазах исчерпывается Федором Павловичем, а «Бесы» для Вас не что иное, как пасквиль временно-политического характера, и что великому богоискателю и глубочайшему художнику Достоевскому Вы предъявляете обвинение в растлении общества. Наша обязанность как корпорации художников — напомнить, что те самые запросы духа, в которых Вы видите лишь праздное красноречие, отвлекающее от живого дела, мы считаем основным назначением театра» (Рампа и жизнь. 1913. 29 сентября. № 39). Горький продолжил полемику в статье «Еще о “карамазовщине”» (Русское слово. 1913. 27 октября. № 248), в которой резко протестовал против проповеди «болезненных идей» Достоевского со сцены МХТ.

. Вся эта полемика была в те дни так же чужда мне, как спор Сакулина с Айхенвальдом. Я просто несколько удивился, что у Достоевского могут быть реакционнейшие романы, и не слишком поверил этому. В спектакле я пропустил только первую сцену, на паперти, — как я узнал потом, одну из лучших. Остальное произвело смешанное впечатление из‑за двух развившихся в Москве чувств — недоверия и желания верить. Безжалостный и не знающий скидок, суровый, выросший в стороне от Москвы — один, так сказать, демон, и другой — так страстно желающий восхищаться. Я не смотрел, я страдал.

Интервал:

Закладка:

![Гай Кей - Блеск минувших дней [litres]](/books/1057637/gaj-kej-blesk-minuvshih-dnej-litres.webp)