Елена Васильева - 50 знаменитых любовников

- Название:50 знаменитых любовников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фолио

- Год:2004

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-1999-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Васильева - 50 знаменитых любовников краткое содержание

Личная, а тем более интимная жизнь знаменитостей — это причудливое сплетение событий, в которых вознесение к высшему наслаждению сопровождается, как правило, настоящими драмами и душевными потрясениями. А если к тому же эта жизнь богата необычайными приключениями, неистовыми страстями, романтическими порывами, то интерес к ней возрастает многократно.

Знаменитые любовники — это, прежде всего, великолепные мужчины. В этой книге рассказывается о 50 из них — тех, кто возносил женщину на невиданные высоты, давал ей возможность ощутить полноту жизни, почувствовать себя единственной и неповторимой. По справедливости, оценку великому любовнику и должна бы давать женщина — кому, как не ей, по достоинству оценивать таланты своего избранника. Но таких свидетельств в истории, к сожалению, мало. Поэтому предоставим слово самим мужчинам: Джакомо Казанове и Генриху VIII, кардиналу Ришелье и Людовику XIV, Виктору Гюго и Александру Дюма, Амедео Модильяни и Сальвадору Дали, Чарли Чаплину и Марчелло Мастроянни…

50 знаменитых любовников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Взаимоотношения Тютчева с женой в течение долгих периодов, по сути дела, сводились только к переписке, как, например, было в период с 1851 по 1854 гг. По возвращении Эрнестины Федоровны из Германии в мае 1854 г. наступило примирение, хотя, конечно, и неполное. Установилось некое условное равновесие между двумя разными жизнями, которыми, в сущности, жил Тютчев.

В октябре 1860 г. в Женеве Денисьева родила второго ребенка — сына Федора. Через четыре года на свет появился сын Николай. Сразу после родов у Елены начал быстро прогрессировать туберкулез. Тютчев был безутешен. «Он печален и подавлен, — писала в июле его дочь Екатерина своей тетке Дарье, — так как Д. тяжело больна, о чем он сообщил мне полунамеками; он опасается, что она не выживет, и осыпает себя упреками… Со времени его возвращения в Москву он никого не видел и все свое время посвящает уходу за ней. Бедный отец!»

4 августа 1864 г. Елена Денисьева скончалась. На другой день после похорон Тютчев писал Георгиевскому: «Пустота, страшная пустота… Даже вспомнить о ней — вызвать ее, живую, в памяти — как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу. Страшно невыносимо…»

Через три недели после смерти Денисьевой Тютчев приехал к своей старшей дочери Анне, находившейся в Германии, в Дармштадте. Она была потрясена его состоянием, несмотря на то что едва ли не более всех осуждала его любовь: «Папа только что провел у меня три дня — и в каком он состоянии — сердце растапливается от жалости, — писала она сестре Екатерине. — Он постарел лет на пятнадцать, его бедное тело превратилось в скелет». В следующем письме она говорила, что отец «в состоянии, близком к помешательству…» В это время в Дармштадте пребывал царский двор, с которым и приехала туда Анна, и ей было «очень тяжело видеть, как папа проливает слезы и рыдает на глазах у всех».

В сентябре Тютчев приехал в Женеву, где его ждала Эрнестина Федоровна. По словам очевидицы, «они встретились с пылкой нежностью». И под воздействием этой встречи Тютчев на какое-то время не то чтобы успокоился, но словно бы примирился со своей страшной потерей. Однако это примирение с трагедией было недолгим. Тютчев даже не смог сохранить его видимость перед Эрнестиной. Она рассказывала много позднее, что видела тогда мужа плачущим так, как ей никого и никогда не доводилось видеть. Но высота души ее была поразительной: «Его скорбь, — говорила она, — для меня священна, какова бы ни была ее причина».

В Петербург Тютчев вернулся в марте 1865 г. Он вернулся туда, «где еще что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья, весь ее бедный домашний быт…» Дочь поэта и Денисьевой, Елена, которой было уже около четырнадцати лет, находилась в частном пансионе; четырехлетний Федя и десятимесячный Коля жили у своей двоюродной бабки А. Д. Денисьевой. Вскоре после возвращения Тютчева у Елены открылась скоротечная чахотка. 2 мая 1865 г. она скончалась. На следующий день от той же болезни умер маленький Коля. Похоронив детей рядом с Еленой Александровной, Тютчев писал своему другу Георгиевскому: «Последние события переполнили меру и довели меня до совершенной бесчувственности. Я и сам не сознаю, не понимаю…» На что у него хватило сил, так это на то, чтобы убедить старшую дочь Анну взять к себе единственного оставшегося ребенка, Федю.

В течение нескольких месяцев после смерти детей Тютчев был снова на грани отчаяния. В июне 1865 г. он писал сестре Денисьевой: «Не было ни одного дня, который бы я не начинал без некоторого изумления, как человек продолжает жить, хотя ему отрубили голову и вырвали сердце».

Через год после смерти Елены Александровны поэт в какой-то мере преодолел горечь безвременных утрат. Но все же чувство мучительной пустоты мира продолжало томить его. 23 ноября 1865 г. Тютчев пишет стихи:

Нет дня, чтобы душа не ныла,

Не изнывала б о былом,

Искала слов, не находила,

И сохла, сохла с каждым днем…

Эту томящую пустоту так или иначе заполнила своего рода иллюзия любви к женщине, которая была близкой подругой Денисьевой. Она носила то же имя, и ее судьба во многом совпадала с судьбой Елены Александровны. Елена Богданова, урожденная баронесса Услар, училась вместе с Денисьевой в Смольном институте. Тютчев познакомился с ней, по-видимому, в то же время, что и с Денисьевой. И после смерти возлюбленной он ценил возможность говорить о ней со столь давно и хорошо знавшей ее женщиной. А в конце 1865 или начале 1866 г. стал с ней постоянно встречаться.

Отношение Тютчева к Елене Богдановой, высокообразованной и даровитой женщине, было своего рода поклонением, которое продолжалось до самого конца его жизни. И все же в этом «культе» чувствовалось что-то искусственное: привязанность поэта к этой уже далеко не молодой женщине воспринималась только как средство заполнить «пустоту».

В начале 1870 гг. смерть снова вторгается в семью поэта. В 1870 г. скончался его сын от второго брака, Дмитрий, вслед за сыном умер младший, любимый брат Николай; через два года — дочь Мария.

Можно только поражаться самообладанию поэта, перенесшего столько потерь и горестных разочарований. Понятно, что все эти невзгоды сказались на самочувствии Тютчева. Единственным утешением было, что до самой его смерти рядом с ним оставалась Эрнестина Федоровна. Она почти не отходила от мужа после того, как 1 января 1872 г. у него случился удар, в результате которого была парализована левая часть тела.

Пройдя все круги рая и ада, Федор Иванович Тютчев 15 июля 1873 г. наконец обрел вечный покой. Отошло в прошлое все, что волновало и заставляло страдать поэта. Но остались бессмертные строки, которые будут волновать нас до тех пор, пока существует великая и безмерная страсть.

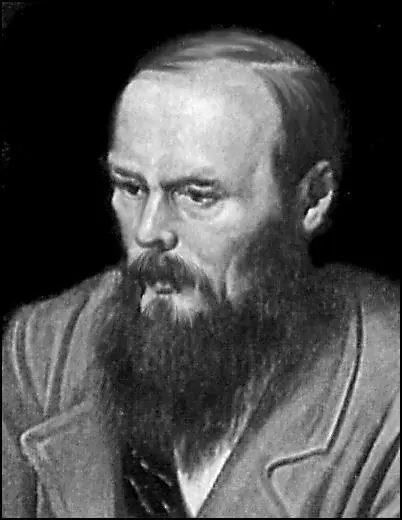

Достоевский Федор Михайлович

(род. в 1821 г. — ум. в 1881 г.)

Русский писатель, интимная жизнь которого была такой же мучительной и болезненной, как и у героев его романов.

Описывая личную, а тем более интимную жизнь Федора Михайловича Достоевского, любой рассказчик столкнется с неизбежными трудностями. Как соблюсти чувство такта и меры, если речь идет о такой гениальной и в то же время больной индивидуальности, ни в чем не знавшей границ и пределов? В любом случае волей-неволей биографы вынуждены следовать за всеми неистовыми порывами и неукротимыми страстями писателя, в том числе и погружаться в мятежное «подполье» его души.

В отличие от другого русского классика, Льва Толстого, чьи книги представляют собой одну огромную исповедь с подробным описанием самых скрытных желаний, Достоевский неохотно открывал потаенные стороны своего существования. Он вообще был очень сдержан в том, что касалось его чувственных переживаний, избегал подобных признаний даже в письмах к близким людям, за исключением, возможно, писем к брату. Зато полную волю своим чувствам в словесных излияниях Достоевский дал в последние годы жизни, когда испытал абсолютную сексуальную свободу в отношениях с Анной Григорьевной, своей второй женой. Правда, эти откровения сегодня уже не прочесть. Анна Григорьевна Достоевская ревниво вымарывала все те места в письмах мужа, которые казались ей чересчур эротичными. Причем ее цензура распространялась и на прошлое, и на настоящее любовных увлечений супруга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: