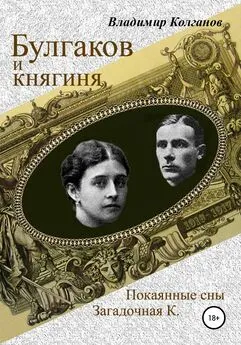

Владимир Колганов - Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера»

- Название:Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03752-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Колганов - Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера» краткое содержание

Из дневника Булгакова: «Около двух месяцев я уже живу в Обуховом переулке в двух шагах от квартиры К., с которой у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности…» Кто такая эта загадочная К., булгаковеды до сей поры не разгадали. Литературное расследование автора посвящено разгадке личности таинственной дамы, в которую был безнадежно влюблен М.А. Булгаков.

Помимо истории о несчастной любви известного писателя к очаровательной княгине, вниманию читателей представлен рассказ о жизни потомков главной героини. Исследование биографий некоторых персонажей приводит к неожиданным открытиям, которые снова возвращают нас назад, в 20-е и 30-е годы прошлого столетия, но не в Москву, что было бы логичнее, а на берега Сены, Темзы, на побережье Средиземноморья и в Берлин. Немало страниц посвящено судьбам русских аристократов на примере родственников княгини и ее многочисленных знакомых.

Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

История с чилийскими броненосцами и российскими казнокрадами оказалась весьма и весьма запутанной. А началась она за несколько лет до Русско-японской войны, когда Аргентина и Чили, готовясь к разрешению пограничного спора, заказали на европейских верфях несколько крейсеров и броненосцев. Однако конфликт удалось уладить мирным путем, и согласно условиям договора пришлось несостоявшимся воякам распродавать уже готовые или строящиеся корабли.

В апреле 1903 года упоминавшийся ранее министр иностранных дел граф Ламздорф направил в Морское ведомство копию донесения посольства в Риме о предложении итальянской судостроительной фирмы «Ансальдо» купить два броненосца, предназначенные для Чили. В ответ начальник Главного Морского штаба контр-адмирал Рождественский сообщил, что флот не нуждается в таких судах. Согласно одной из версий, в декабре того же года Главный Морской штаб отклонил и предложение британского посредника купить строящиеся в Италии крейсера для Аргентины. Как утверждают, в конце того же месяца эти суда были куплены Японией.

Согласно другой версии, чилийское правительство через торговый дом Ротшильдов предложило российскому Морскому ведомству купить два броненосца, однако сделка не состоялась. Когда чуть позже интерес к этим судам возник у Японии, российские власти передумали, но было уже поздно — в дело вмешалась Великобритания, не желавшая усиления ни той ни другой страны. В итоге чилийские броненосцы были куплены для Королевского британского флота.

Если же верить третьей версии, то в предложении фирмы «Ансальдо» речь шла об аргентинских крейсерах, которые и достались в итоге императорской Японии.

А вот мнение на этот счет тогдашнего министра финансов Владимира Коковцева:

«Долго тянулось это дело. Немало крови испортило оно мне, но кончилось почти анекдотически. После нескончаемых разговоров и встреч решено было купить четыре чилийские броненосца, известны были и их имена, продажная цена за них была установлена в 58 миллионов рублей, подлежащих выплате в Париже, через дом Ротшильда, но не иначе, как в момент получения телеграммы и принятия судов под нашу команду. Адмирал Абаза получил приказание выехать в Париж, вести там переговоры…»

Как видим, нет уже речи об аргентинских крейсерах, ну а количество чилийских броненосцев прямо на глазах чуть ли не зашкаливает. Что уж говорить, если на одном из справочных сайтов в Интернете, сообщающем о масштабах намечавшейся сделки, упоминается семь аргентинских крейсеров. Далее читаем запоздалые оправдания министра после того, как Абаза вернулся из Парижа ни с чем:

«Были ли вообще эти чилийские броненосцы в действительности или же, — как я думаю — их вовсе не было никогда. Чилийское правительство и не помышляло продавать их нам, а все хитро задуманное предприятие существовало лишь в воображении всевозможных посредников, рассчитывавших на легкомыслие наших представителей. Как бы то ни было, мне удалось спасти деньги, но Адмирал Абаза не раз утверждал после этого, что броненосцы были и если бы ему дали свободу действий, то все было бы сделано, а благодаря моим спорам, японцы все узнали и пригрозили чилийскому правительству войною, если только оно вздумает продать нам свои суда. Все это, конечно, чистейший вздор, и Государь не раз говорил мне, что он вполне уверен в том, что все это было задумано с целью получить наши деньги, не давши нам никаких судов».

Кто о чем, а министр финансов — о деньгах. Ну что ж, деньги, конечно, сохранили, но потеряли Тихоокеанский флот, а взамен того получили революцию — речь о событиях 1905 года.

И все же есть ли основания утверждать, будто во всем виноваты казнокрады? Прав ли был Шукшин, обвиняя Солдатёнкова? Если учесть, что корабли строились на итальянских верфях, если припомнить, что граф Ламздорф ссылается на донесение нашего посольства в Риме, то многое в этих обвинениях выглядит правдоподобно. Стоит еще упомянуть и фигуру главного морского начальника России в то время — великого князя Алексея Александровича. Вот строки из романа Пикуля «Нечистая сила»:

«В день получения известия о цусимской катастрофе русского флота его „шеф“ — великий князь Алексей, дядя царя — был в Михайловском театре, на бенефисе своей любовницы балерины Элизы Балетта».

За исключением самого царя, его окружение было, по-видимому, не высокого мнения об Алексее Александровиче. Последствия его забав недобрым словом поминает и великий князь Александр Михайлович:

«Это беззаботное сосуществование было омрачено, однако, трагедией: несмотря на все признаки приближающейся войны с Японией, генерал-адмирал продолжал свои празднества и, проснувшись в одно прекрасное утро, узнал, что наш флот потерпел позорное поражение в битве с современными дредноутами Микадо. После этого Великий Князь подал в отставку и вскоре скончался».

В общем, в этой истории все вроде сходится, за исключением одного: факт получения взятки остался недоказанным. Речь, разумеется, не о покупке аргентинских крейсеров, но об утверждении мнимого посредника в незаконной сделке, дипломата Солдатёнкова, будто великий князь от суммы каждой сделки имеет соответствующий «откат». Можно обратить внимание и на такие слова в рассказе Шукшина: «Чилийские броненосцы пришли в Европу и стали у итальянского города Генуи».

Но это уж точно противоречит фактам, из чего можно сделать однозначный вывод — рассказ Василия Макаровича основан исключительно на слухах и на домыслах.

С другой стороны, алчность царских чиновников и членов царской семьи не вызывает у меня сомнений. А между тем за полвека, которые предшествовали Русско-японской войне, наш флот пополнился тридцатью судами, построенными на французских верфях. Всего же за это время за рубежом было построено более ста судов, однако ни одного — в Италии.

Так было ли казнокрадство и принимал ли участие в этих недостойных сделках представитель Морского ведомства при посольстве в Риме лейтенант Василий Солдатёнков? Да было, было! Но при чем тут незаурядный шахматист и знаменитый автогонщик? Кому понадобилось возводить напраслину на славного Василия Васильевича и зачем? Неужто и теперь есть у него завистники?

В общем, прихожу к выводу, что можно было бы об этом не писать, однако уж тема очень актуальная — вот ведь воруют и будут воровать. И так будет до тех пор, пока алчность является стимулом и основой для прогресса. Разумеется, речь о прогрессе материальном — о прочем же теперь не модно вспоминать.

И все же остаюсь в недоумении — кому и чем не угодили Солдатёнковы? Все началось с доноса на Кузьму Терентьевича, написанного в 1859 году. Затем Александра Васильевича в 1945 году записали в советские агенты. Теперь вот Василия Васильевича обозвали взяточником и казнокрадом. Кому и зачем все это надо? Положим, Шукшина с его рассказом еще как-то можно было бы понять и даже простить — на больничной койке в голову может прийти и не такое. Но вот что странно, свой рассказ он написал в 1974 году, и в это же самое время Толстой, тот, который Милославский, работал над своим опусом, опубликованным по прошествии несколько лет, — тогда-то и был вылит ушат грязи на Александра Солдатёнкова. Так что же это — простое совпадение или чья-то злая воля? А может, кто-нибудь из Солдатёнковых так сильно нагрешил, что вот оно и отзывается на судьбе его потомков?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: