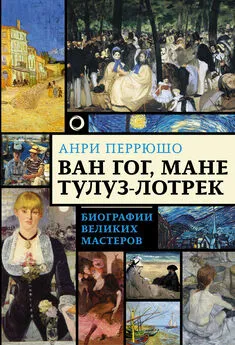

Анри Перрюшо - Жизнь Ван Гога

- Название:Жизнь Ван Гога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1973

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анри Перрюшо - Жизнь Ван Гога краткое содержание

Книга о Винсенте Ван Гоге открывает перед читателями жизнь художника со всеми ее противоречиями, переживаниями, сомнениями; трудные самозабвенные поиски призвания, жизненного пути, на котором можно лучше помогать нуждающимся и страждущим. Все в книге достоверно и документировано, но это не мешает ей быть волнующим рассказом, ярко воссоздающим облик художника и обстановку, в которой он жил и творил.

Жизнь Ван Гога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Интерес к творчеству Ван Гога был проявлен и в России. Известные русские коллекционеры С. И. Щукин и И. А. Морозов приобрели десять картин художника, занимающих в его наследии далеко не последнее место. Четыре из них хранятся в Государственном Эрмитаже («Арена в Арле», «Арльские дамы», «Куст в Сен-Реми» и «Хижины»; пять в ГМИИ им. А. С. Пушкина «Море в Сен-Мари», «Красные виноградники», «Портрет доктора Рея», «Прогулка заключенных» и «Овер после дождя».

Личность и искусство Ван Гога сделались объектом всестороннего изучения и толкования. Он, при жизни лишь единственный раз удостоенный отзыва в печати, в котором было больше юношеской восторженности, чем истинного понимания, был бы потрясен тем морем статей, монографий, очерков, романов, повестей и даже специальных медицинских трудов, которыми, как снежный ком, обрастало его имя.

Среди первых исследователей творчества Ван Гога было немало искренних и талантливых людей, таких, как Майер-Греффе, Дюре, Колен, Кокио, Тугендхольд, в чьих работах много ценных наблюдений, интересных анализов и обобщений, по сию пору не утративших своей актуальности.

Но было бы верхом наивности предположить, что перед лицом всемирной славы Ван Гога его враги — представители реакционной буржуазной критики — вдруг прозрели и смирились. Ничуть не бывало! Они лишь изменили тактику. Лицемерно восторгаясь искусством Ван Гога, они не хотели видеть в нем великого новатора, страстного гуманиста, человека твердых демократических убеждений, посвятившего свое творчество «униженным и оскорбленным». Они умиленно смаковали перипетии трагической судьбы художника, пытаясь заслонить ореолом мученичества его подлинное лицо, отчаянно спекулируя на сенсационных подробностях его жизни и особенно болезни, не без основания усматривая в этом верное средство для фальсификации его наследия и убеждений. Им нужен «тихий» Ван Гог, а вовсе не бунтарь и пророк, предрекший гром войн и революций XX столетия, предпочитавший не «…Гизо, а революционеров, Мишле и крестьянских живописцев…» [Здесь и далее цитаты из писем Ван Гога приводятся по изданию: В. Ван Гог, Письма, т. 1, 2, М.—Л., 1935.] . Не поэтому ли в их среде с такой поспешностью возникла легенда о дилетантизме Ван Гога, в распространении которой особенное старание проявил некий Камиль Моклер [К. Моклер. Импрессионизм. Его история, его эстетика, его мастера. М., 1909.] . Эта «утка», рожденная на заре XX века, благополучно просуществовала до 30-х—40-х годов, когда последователи Моклера предприняли еще одну попытку замазать социальную направленность вангоговского мировоззрения, заявляя, что искусство Ван Гога лишь по нелепому недоразумению получило всемирную известность и что виной тому «романтическая» судьба художника, вследствие чего его наследие подлежит переоценке. Первые исследователи в основном уделяли внимание французскому периоду вангоговского творчества. Теперь же на щит стали поднимать произведения, созданные в Голландии, но отнюдь не для того, чтобы проследить формирование эстетики вангоговского искусства, рожденной на полях Брабанта, в среде ткачей, крестьян, шахтеров и землекопов, а с тем, чтобы представить художника в безобидной роли самоучки-примитивиста, и, как справедливо заметил А. Эфрос [См. вступление к 1-му тому писем Ван Гога, М.—Л., 1935.] , в этом новом «крестовом» походе на демократическое искусство красноречиво подали друг другу руки недавние враги: ренегат левой критики Вольдемар Жорж и апологет плутократической респектабельности Жак Эмиль Бланш. Оба мэтра единодушно твердили, что Ван Гог — лишь «бедный больной», мономан, а потому его искусство только побочный эпизод в истории новейшей живописи.

К сожалению, в 30-е годы советское искусствознание уделило творчеству Ван Гога явно недостаточное внимание. К тому же в предисловии П. М. Щёкотова [См. предисловие к письмам Ван Гога, М.—Л., 1935.] к двухтомнику писем художника, несмотря на некоторые интересные мысли, наследие Ван Гога было в целом оценено с вульгарно-социологических позиций. Ван Гог был представлен выразителем «классовой обреченности мелкой буржуазии».

Лишь в последние два десятилетия искусство Ван Гога наконец получило более объективную оценку в трудах Жака Сабиля, Жана Леймари, Макса Тральбо и некоторых других зарубежных авторов.

Литература на русском языке по-прежнему более чем скромна: небольшая статья Б. Терновца [Б. Терновец, Избранные статьи, М., 1963.] , прекрасное послесловие Е. Муриной [И. Стоун, Жажда жизни, М., 1956.] к роману И. Стоуна «Жажда жизни», книга Д. Ревалда «Постимпрессионизм» [Д. Ревалд, Постимпрессионизм, М.—Л., 1962.] и небольшой альбом автора этих строк [Н. Смирнов, Винсент Ван Гог, М., 1969.] .

Хотя Ван Гог, может быть, потому, что его художественный метод слишком индивидуален и неповторим, не создал своей школы, его искусство оказало не меньшее воздействие на формирование художественной культуры XX века, чем, скажем, творчество Сезанна. Правда, влияние это имело более косвенный характер. Его поспешили объявить своим предтечей и фовисты и экспрессионисты. Но и тех и других привлекли формальные стороны произведений позднего периода, которые они восприняли в отрыве от гуманистического мировоззрения Ван Гога [Фовисты заимствовали приемы контрастных цветовых сопоставлений и интенсивность живописной манеры (Вламинк), космический динамизм поздних вангоговских пейзажей и умение «очеловечивать» природу (Сутин). Экспрессионистов привлекали те работы художника, в которых он приходил к пессимистическому выводу о враждебности человеку грозных стихий природы и в которых экспрессия форм достигла наиболее полного выражения.] . К сожалению, это послужило некоторым недальновидным критикам поводом для возведения на Ван Гога обвинения в формализме, — обвинения столь же нелепого, сколь и поспешного, и на которое, как бы предвидя его, ответил сам Ван Гог: «…мне слишком дороги правда, и поиски правды. Что ж, я все-таки скорее хочу быть сапожником, чем музыкантом, работающим красками». Отсветы гуманистических идей Ван Гога, его стремления выразить в картинах трудный путь человека, потом и кровью добывающего хлеб насущный, нашли себе продолжение в страстном искусстве Кете Кольвиц, в ярких образах человека — творца и труженика, в графических листах Франса Мазерееля, в грубоватой простоте и демократизме героев полотен Ренато Гуттузо.

* * *

Жизнь и творчество Ван Гога теснейшим образом связаны с постимпрессионизмом. Сам этот термин, появившийся только в XX веке, условен и не выражает содержания мировоззренческих и художественных задач, решаемых художниками этого направления, а означает лишь то, что Ван Гог, Сезанн, Гоген и Тулуз-Лотрек, начавшие работать в середине 80-х годов прошлого века, сменили импрессионистов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: