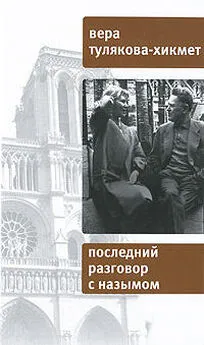

Вера Тулякова-Хикмет - Последний разговор с Назымом

- Название:Последний разговор с Назымом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Тулякова-Хикмет - Последний разговор с Назымом краткое содержание

Это не мемуары, а действительно разговор с умершим мужем. Вера Тулякова этим разговором «поначалу спасалась от горя, а потом он стал для нее потаенным делом жизни» (Андрей Дмитриев). Она осталась без Назыма, когда ей едва исполнилось тридцать, впереди была целая жизнь, но главное в этой жизни уже произошло – на все дальнейшие ее события лег отраженный свет счастливой общей судьбы с великим Назымом Хикметом. Вера не просто пересказывает мысли Хикмета – она смотрит на мир его глазами. И потому такими неожиданными, парадоксальными, а порой и чудовищными предстают многие вещи, казавшиеся в нашей стране привычными и обычными. И по-новому, по-разному раскрываются люди, окружавшие Хикмета – Симонов, Фадеев, Зощенко, Смеляков, Светлов, Шостакович, вся литературная, художественная, театральная и политическая «тусовка», как сказали бы сегодня.

Последний разговор с Назымом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Интересно, – говорил ты, – Эренбурга здесь воспринимают как человека левых взглядов, а в Европе не так. Помнишь, в Риме нам рассказывал журналист, член итальянского ЦК, как проходят его встречи с итальянцами, которые устраивает компартия? Приходят, в основном, старые дамы в кружевных перчатках, мелкие служащие, вообще старики. Их привлекает его изысканная речь, эрудиция, изящные рассуждения о литературе двадцатых-тридцатых годов. Но сегодня итальянцев волнует будущее, жизнь советских людей, результаты ХX съезда партии, отношение к Сталину. В этом дело! Я тебе говорил, как недавно итальянский буржуазный издатель просил у меня стихи: «Пожалуйста, поменьше лирики, – настаивал он, – меня интересуют революционные стихи, самые острые, самые непримиримые. Сегодня я могу сделать бизнес только на этом». …Вера, Эренбург так много говорил о своих стихах сегодня. Я не знаю его стихов. Он хороший поэт?

– Но ты ведь тоже сегодня долго рассказывал о своих картинах. Если он меня спросит, какой ты художник, что мне сказать?

– Вот ты какая, издеваешься над стариками, – ты рассмеялся. – Нет, серьезно, тебе нравятся его стихи?

– По-моему, он никогда не был мальчишкой.А теперь переживший тебя («после войн мировых смерть перепутала весь свой порядок…»), Назым, Эренбург написал о тебе в своей книге: «Внешне он походил скорее на человека с севера, чем на турка, – очень высокий, светлый, голубоглазый. Повсюду он чувствовал себя свободно – в Москве, в Риме, в Варшаве и в Париже. Но о Турции тосковал. В Риме я разглядывал два тома его произведений, один иллюстрировал Гуттузо, другой – друг Назыма, турецкий художник Абидин, который живет в Париже. Я сказал, что встречался с Абидином, и Назым просиял: он не хотел говорить о своих стихах, он хотел говорить о друге. У него было много друзей в разных странах: Пабло Неруда, Арагон, Незвал, Броневский, Карло Леви, Жоржи Амаду – всех не перечтешь». Да, я хотела сказать, Назым, что перед публикацией главы о тебе Эренбург прислал мне рукописный текст и попросил посмотреть, не напутал ли чего. Я попросила убрать только одну фразу, где он говорит, что ты был человеком, который плакал на свадьбах и смеялся на похоронах. А зря.

У тебя никогда не было ни к чему предвзятого отношения. Иногда я иду в театр и думаю: ну зачем? Ведь я и режиссера знаю как облупленного, и пьеса слабая, и заранее ясно, что спектакль унылый. Ты, наоборот, каждый раз искренне огорчался, потому что вдохновенно любил театр и как писатель, и как зритель. Гордился, когда на последней странице «Правды» читал, что в этот день в Москве из восемнадцати театров пять играют твои пьесы. Завидовал Мольеру, Брехту – у них были собственные театры. В последние годы был одержим мечтой создать свой театр в Москве. Тебе хотелось самому ставить свои пьесы. Пожалуй, это была твоя последняя мечта. Помню, утром ты сказал мне об этой идее. Днем предложил Виктору Комиссаржевскому стать соавтором «театра Назыма Хикмета». А вечером, выступая по телевизору, ты, к величайшему изумлению Министерства культуры, объявил, что вы с Комиссаржевским создаете в Москве замечательный театр. Утром следующего дня наша знаменитая балерина Ольга Лепешинская принесла заявление с просьбой зачислить ее в труппу драматического театра Назыма Хикмета.

Помнишь, Назым, как мы встретились в «царской ложе» Большого театра с Жуковым? К нему все время подходили какие-то люди с военной выправкой. Он еще жаловался, что жена, высокая красивая женщина с пучком тяжелых волос, вытащила его из дому. А она любила театр, это было видно сразу, и радовалась, что пришла на спектакль.

Ты мне сказал:

– Как ты думаешь, если бы сейчас крикнуть отсюда из ложи в зал: «Товарищи, здесь маршал Жуков!», что бы случилось? Спектакль, наверное, сорвался бы, а весь зал встал бы спиной к сцене!

Жуков тогда был отстранен Хрущевым от дел, и ты разговаривал с ним осторожно, словно боясь причинить боль. Спросил о здоровье – он только вздохнул. Было видно, что ходить ему тяжело, но лицо, манера говорить и взгляд – особенно взгляд! – все выражало мощный, суровый характер человека, уверенного в своей незыблемой правоте.

Ты сказал ему, что хочешь писать пьесу о войне по просьбе Театра Советской Армии. Он, вскинув брови, спросил:

– А где вы были во время войны?

– В Турции, в тюрьме сидел.

– Как же вы будете писать? – удивился Жуков.

– Я много говорил с советскими людьми, с чехами, с поляками… Недавно прочел письма с фронта отца Веры, он погиб под Ленинградом…

– Не надо, – вежливо, но резко сказал Жуков. – Не пишите. Пусть пишут те, кто сделал победу, хотя вранья, кокетства, ошибок полно даже у них. Правда. Нужна правда. Я недавно где-то прочел, что маршал Конев полетел на самолете. А он патологически боялся самолетов, и армия это знала! Нельзя так!

– Георгий, Георгий, – обращалась к нему жена с пустяковыми вопросами, видимо, желая прекратить мучивший его разговор. Она держала себя гордо, в ней тоже угадывалась внутренняя сила. Нам показалось, что они любят друг друга.

– По-моему, он ее ревнует, – сказал ты мне на ухо, – а иначе зачем бы он сюда поехал? Плевать он хотел на этот балет, поехал, чтобы быть с ней. Какая она строгая… А платье носит, как английская королева!

Назым, с нашей Соней случилось несчастье. «Не могу смотреть в глаза умирающему. Стыжусь», – написал ты в одном стихотворении. Эта фраза крутилась в моей голове, когда после внезапной операции мы с Витей Комиссаржевским, перепуганные, шли по больничному коридору к ее палате. Мы так и не сумели взять себя в руки, когда толкнули ее дверь. А Соня встретила нас с улыбкой, утешала, подтрунивала:

– Ну, что вы носы повесили? Я умирать не собираюсь.

Она знала, что у нее рак. Она сказала мне накануне: «Я буду оперироваться десять, двадцать раз. Ради Виктора. Чтобы он не оставался один. Ведь он даже не знает, как получается в чайнике чай».

Прошла только ночь. Сонины каштановые волосы аккуратно причесаны, лицо в легком гриме, а забинтованную искромсанную грудь скрывает голубая нейлоновая пена ночной рубашки. Сколько раз, Назым, мы с тобой слушали на сцене и дома, как она читала твои стихи. Но какая она талантливая актриса, я поняла только в то утро.

И вот теперь я вожу ее на нашей машине через всю Москву в «башню смерти» на Каширку – на облучение в онкологический институт, чтобы Сонька жила. Медленно мы спускаемся в подвалы гигантского здания и молча идем по полутемным пустынным коридорам, экономя Сонины силы. Над нами справа, почти касаясь виска, текут жирные трубы коммуникаций. А коридоры все тянутся, и нет им предела. Наконец, когда Соня совсем выбивается из сил, во мраке за поворотом вспыхивает белый квадрат неонового света. Мы опускаемся в маленький подземный зал, где вдоль стен на диванах безмолвно сидит самая страшная из всех очередей мирного времени. Перед нами полуметровая толща двери с предупреждением: «Осторожно! Радиация!» Каждый из них шагнет за эту черту и выйдет, еле волоча ноги. В этой очереди девочки с бантами сидят так же понуро, как старики. Все молчат и думают, думают, думают. Чтобы отвлечь Сонины мысли, я завожу разговор о тебе, прошу ее вспомнить что-нибудь, чего я не знаю. Сонька отмахивается:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: