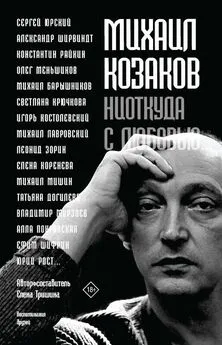

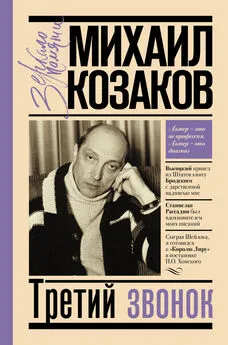

Михаил Козаков - Фрагменты

- Название:Фрагменты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1989

- ISBN:5-210-00342-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Козаков - Фрагменты краткое содержание

Имя М. Козакова стало известно широкому зрителю в 1956 году, когда он, совсем еще молодым, удачно дебютировал в фильме «Убийство на улице Данте». Потом актер работал в Московском театре имени Вл. Маяковского, где создал свою интересную интерпретацию образа Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Как актер театра-студии «Современник» он запомнился зрителям в спектаклях «Двое на качелях» и «Обыкновенная история». На сцене Драматического театра на Малой Бронной с большим успехом играл в спектаклях «Дон Жуан» и «Женитьба». Одновременно актер много работал на телевидении, читал с эстрады произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева и других.

Автор рисует портреты известных режиссеров и актеров, с которыми ему довелось работать на сценах театров, на съемочных площадках, — это M. Ромм, H. Охлопков, О. Ефремов, П. Луспекаев, О. Даль и другие.

Фрагменты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Даль приходит в «Современник» в 63-м, когда отыграны премьеры «Голого короля», «Назначения», «Двоих на качелях». Правда, впереди «Обыкновенная история» — но Адуева-племянника сыграет еще молодой Лелик Табаков; «Всегда в продаже» — но Даль пока слишком молод, чтобы играть Кисточкина; «Сирано» — но есть два исполнителя, и он получает маленькую роль маркиза де Брисайля. Вместо пьесы «Двое на качелях» ему достается «Вкус черешни», где тоже два действующих лица, Он и Она, но уровень двух этих спектаклей и их резонанс неравноценны. Пролетела мимо Даля и роль, словно для него написанная англичанином Джоном Осборном, — Джимми Портер в «Оглянись во гневе». Спектакль ставился в 67-м, когда Даль и в силу таланта и уже в силу занимаемого положения должен был сыграть Джимми, — нет, не сыграл. Роль досталась основателям, Кваше и Сергачеву.

Итак, мимо Даля пройдет много далевских ролей, а те, что сыграны им, пусть и в хороших спектаклях, слишком малы и не отвечали его потребностям: старик волшебник в сказке «Принцесса и дровосек», идущей на детских утренниках, друг Адуева Поспелов, эпизодическая роль Блудова в «Декабристах»… Напрягаю память, чтобы припомнить современниковские его работы, и — кроме, разумеется, трубача во «Всегда в продаже», — четко вижу только Ваську Пепла в «На дне» (пьеса была поставлена Галиной Борисовной Волчек в 69-м году). Правда, уж это была настоящая роль. Даль играл вора Пепла прекрасно! Я видел постановки во МХАТе, в бывшей Александринке — никакого сравнения с игрой Олега. Русский запутавшийся человек — вот тема, которую он здесь искал и нашел. Его тема. Даль сгорал в роли — получался Пепел.

Словом, Олег Даль безнадежно опаздывал на поезд, отправлявшийся от станции Роль к станции Признание. К тому же — и, может быть, это главная или одна из главных причин трагедии — он пропустил театральные и общественные процессы середины 50-х годов, которые сформировали наше поколение и дали ему запас прочности.

Далю было всего одиннадцать лет, когда умер Сталин. Он едва достиг отрочества к временам хрущевской «оттепели». А в театр пришел, когда началась новая, еще не ясная для всех нас и для нее самой эпоха.

Олегу предстояло войти в коллектив «Современника», которому было уже восемь лет. Через год после прихода Даля в театр-студию, летом 64-го, студия перестает быть студией и принимает статус-кво обычного московского театра в системе Управления культуры — процесс, увы, закономерный, но для Даля и для его сверстников, прошедших в театр через два тура испытаний, да еще с торжественным принятием Устава, непонятный. Он, будучи студентом, наблюдал «Современник» со стороны, шел в него радостно и вполне сознательно, искал в нем свой идеал, а придя, застал его кульминацию и, следовательно, начало распада. Не закаленный нашим прошлым, не прожив становления театра и радости борьбы, он мучительней, чем следовало, переживал неизбежность болезни театра.

Даль был честен по природе своей, животом, как говаривал Пушкин, чувствовал справедливость и фальшь, был талантлив и способен на многое, но не было у него одного, только одного, однако необходимого всем нам, а уж ему и подавно, важнейшего качества ума и характера… Как его определить? Как всего одним словом обозначить это свойство? Может быть, мудрость? Мудрость не от опыта, не от знания жизни, а черта характера, существующая изначально… Что ж, как известно, наши недостатки есть продолжение наших достоинств. А Даль был истинно русским артистом в полнейшем смысле этого слова. Артистом мочаловского склада.

Юного Есенина называли Лелем. У Даленка было очень много родственного и с Есениным тоже. Только Есенин исполнил «долг, завещанный от Бога», и Володя Высоцкий исполнил, а Даль еще только исполнял. Он реализовал свой талант едва ли на треть своих грандиозных актерских и человеческих возможностей. Знавший его близко, утверждаю это со всей болью и горечью, утверждаю с досадой — черт подери! — которая вырвалась самой первой эмоцией, когда я вдруг узнал в Ленинграде о его нелепой смерти, о его неожиданном, хотя и ожидаемом, очередном и уже окончательном бегстве. Тогда он сел в поезд, который доставил его в Киев, на пробу в картине Студии Довженко. Через сутки Даля нашли в гостиничном номере мертвым. В номере стояла недопитая бутылка коньяка…

«Дар поэта — ласкать и карябать,

Роковая на нем печать.

Розу белую с черною жабой

Я хотел на земле повенчать».

Эти потрясающие есенинские слова я вынес в эпиграф моих раздумий в годовщину смерти Олега Даля, который теперь на Ваганьковском, где давно лежит Есенин и за один только год легли — сначала Высоцкий, потом он, Даль. Я не был на его похоронах из-за съемок в Ленинграде… Нет, буду честным до конца. Я, конечно, мог бы послать эти съемки к чертовой матери, но представил себе Малый театр, зеркала в позолоте, затянутые черной кисеей, ажиотаж, сенсационность, множество чужих, чужих ему людей, гроб в зале, который отведен по рангу незаслуженного артиста, — в общем, этот саркастический контратип похорон Высоцкого, — и, представив, не нашел в себе сил поехать в Москву и в последний раз поцеловать своего друга, который, может быть, меня уже своим другом и не считал. Прости меня за это, Олег.

«Да чего там…» — Сначала бы Даль, как обычно, посмотрел в себя, а потом вдруг неожиданно улыбнулся бы прежней далевской улыбкой. Что бы он при этом подумал — этого мне до конца и при жизни его не было бы известно…

Олег Даль

«Ласкать и карябать…». Про Есенина написано предостаточно. Разного. Всякого. Противоречивого. Я обращаюсь к его стихам реже, чем к стихам Ахматовой или Пастернака, но все же довольно часто. Оттого, наверное, что покойный Анатолий Борисович Мариенгоф, бывший самым близким из друзей Есенина, был мне хоть и не роднёй, но «дядей Толей», а его жена Анна Борисовна Никритина — «тетей Нюшей». Конечно же, я читал все, написанное о Есенине Мариенгофом, к кому обращены стихи: «Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли…» — и другие. Не раз слушал никритинские воспоминания о «Сергуне», помню и рассказы моей покойной матери, которая тоже хорошо знала Есенина. Обращаясь же к его стихам, которые почти никогда не читаю с эстрады, перечитывая их — как правило, в самые раздрызганные дни моей жизни — и стараясь постичь смысл его прозы и писем, я пришел к выводу (который, впрочем, ни для кого не обязателен): Есенин, может быть, самый мрачный поэт России. Не трагический, нет, — это совсем другое. В трагедии, во всяком случае, если понимать ее по Шекспиру, обязателен контраст мрачного и светлого: через шута Йорика и звон бубенчиков на его колпаке. Катарсис… Оттого, по-моему, даже Лермонтов, этот, по выражению Мандельштама, «мучитель наш», трагичен, однако не мрачен. У него есть, к примеру, «Тамбовская казначейша», а больше примеров и не надо. Лермонтов «искал бури». Искал! А Есенин почти сразу, может быть еще неосознанно, начал торопить смерть — тем самым, возможно, и бессмертие? Вот он-то был именно мрачен. Мрачен изначально. Тема его: «на рукаве своем повешусь», «тут такая тоска, повеситься охота». И в стихах, и в письмах — беспрерывно. Есенинские световые контрасты выполнены акварелью, а не маслом — так мне всегда казалось по крайней мере, — и главенствует мрачная безысходность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: