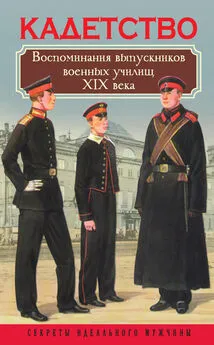

Коллектив авторов Биографии и мемуары - Кадеты, гардемарины, юнкера. Мемуары воспитанников военных училищ XIX века

- Название:Кадеты, гардемарины, юнкера. Мемуары воспитанников военных училищ XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91678-150-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов Биографии и мемуары - Кадеты, гардемарины, юнкера. Мемуары воспитанников военных училищ XIX века краткое содержание

Система военного образования в России начала складываться при Петре I с открытием в Москве в 1701 году Навигацкой школы. Первый армейский кадетский корпус был открыт в Петербурге в 1732 году по указу императрицы Анны Иоанновны. Как писал военный историк А. В. Висковатый, это была «колыбель славы многих героев и знаменитых мужей России». Эти же слова в полной мере применимы к другим российским военно-учебным заведениям.

В этой книге собраны воспоминания воспитанников военных училищ XIX века — периода царствований Александра I, Николая I и Александра II. Включенные в книгу мемуары бывших кадет, гардемаринов и юнкеров рисуют картину воспитания и образования будущих офицеров российской армии на фоне важнейших исторических событий. Подавляющее большинство этих воспоминаний рассеяно по страницам периодики позапрошлого века, поэтому малодоступно не только широкому кругу читателей, но и большинству специалистов-историков.

Кадеты, гардемарины, юнкера. Мемуары воспитанников военных училищ XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Систему телесных наказаний поддерживало неимение другого рода наказаний. Не было даже карцера, и для крупных проступков помимо телесного наказания не было другого исхода, кроме исключения из корпуса, что, однако же, было равнозначительно совершенной потере карьеры. Потому не один отец и не одна мать сами упрашивали, чтобы наказали их детей, как хотят, только бы не «губили» выключкой из корпуса, ибо в таком случае дети, воспитывавшиеся даром и обеспеченные в будущности, «легли бы снова им на шею», что для бедного (почти без исключения) дворянства было бы большой тягостью, часто и вовсе не по силам. Впоследствии, когда открылась возможность переводить ленивых и неспособных в учении и дурных в поведении, а между тем устарелых уже по летам в Дворянский полк, иначе называемый Волонтерский корпус, телесные наказания в Морском корпусе значительно уменьшились, отчасти и потому, что корпус мог постоянно очищаться от таких воспитанников, которые наиболее заражали дурным примером. К несчастью, явилось при этом другое зло. При тугости карьеры в морской службе (вспомним, что даже М. П. Лазарев был в 30 лет еще только лейтенантом) и легкости, напротив, выслуги в армии, при происходивших тогда частых переформировках в войсках перевод в Дворянский полк, где не было притом почти никакого надзора, стал представлять слишком соблазнительный пример при виде выключенных, а между тем дослужившихся скорее нежели хорошие воспитанники до офицерского звания, и в этом качестве являвшихся в корпус в среду бывших воспитанников. Последствием этого было то, что прежде дурно учились одни гардемарины, по уверенности, что так или иначе, а будут через три года офицерами, а тут стали учиться дурно и кадеты, зная, что в крайнем случае будут переведены в Волонтерный корпус, чего многие втайне и желали, вопреки воле родителей. <���…>

Устроить порядок в обучении стоило в то время в корпусе неимоверного труда: одних штатных воспитанников было тогда 700 человек; но по доброте директора было много и сверхштатных, содержавшихся за счет экономии от отпуска по праздникам. Кроме того, у иных офицеров жили их родственники, а у других, равно как у некоторых учителей, были еще пансионеры, которым дозволялось ходить в классы. Каждый из трех гардемаринских выпусков имел по четыре параллельных класса; число же учебных предметов в старшем выпуске доходило до двадцати. У кадет же в то время не было вполне определенных классов, и каждый воспитанник, смотря по успехам в каком-либо предмете, мог находиться по одному предмету с одними учениками, а по другому — с другими. Особенно для языков не было определенных классов, даже и для гардемаринских выпусков, и часто в одном и том же классе находились и готовящиеся к выпуску из корпуса старшие гардемарины, и маленькие кадеты, если они знали достаточно языки по домашнему воспитанию. Все это делало расписание по дням, часам и по учителям для каждого ученика огромной и чрезвычайно сложной работой <���…>. К этому должно прибавить, что <���…> в то время ученье шло по восемь часов в сутки, от 8 часов утра до полудня, и от 2 до 6 после полудня; весной и осенью утренние часы были от 7 до 11. <���…>

Скажем теперь и о директоре Петре Кондратьевиче Карцове, полном адмирале, члене Государственного Совета и сенаторе. В 80 лет, конечно, не от всякого человека можно требовать и ожидать внешней деятельности, но он был высоко честен и с глубоким желанием справедливости. Он много помогал родственникам, и притом дальним, а собственный стол его был так скуден, что он до назначения в сенаторы и получения вследствие этого прибавки жалованья не решался даже и по праздникам приглашать офицеров к себе на обед, потому что стол их был положительно лучше его стола. Ошибка его заключалась в том, что он, подобно многим другим лицам из начальствующих, думал, что родственники его, им облагодеянные, будут честно служить ему и пояснять ему справедливо все то, чего он по летам своим не мог уже лично наблюдать и исследовать. Разумеется, иные употребляли во зло его доверие, представляя ему всякое дело сообразно со своими личными видами. Но если находился человек, решавшийся представить дело на обсуждение ему самому и мог объяснить ему все справедливо и с достаточными доказательствами, то Петр Кондратьевич всегда решал дело по справедливости, несмотря ни на какое лицо и ни на какие посторонние отношения. <���…>

Я был определен в Морской корпус кадетским офицером и преподавателем через год по выпуске из корпуса и вопреки желанию <���…>. Мое собственное желание стремилось тогда, напротив, к походам, к действительной морской и боевой службе; тем более, что все командиры отправлявшихся кругом света судов охотно желали иметь меня в числе своих офицеров. Но отец строго запретил мне отказываться от приглашения: «Походы не уйдут от тебя, — писал он, — ты так молод еще, что у тебя слишком много времени и для походов; а честь, которую тебе делают, приглашая тебя в таких летах, как твои, и едва выпущенного из корпуса, быть воспитателем и учителем твоих сограждан, и притом тех, которые были твоими товарищами, а многие еще и летами старше тебя, — это честь небывалая, и я формально запрещаю тебе отказываться». Делать было нечего; надо было повиноваться отцовской воле; но так как я не искал сам полученного мной назначения, то это создало мне вполне независимое положение в корпусе. <���…>

По званию кадетского офицера я получил свою определенную часть воспитанников, более 30 человек, и вечером, по возвращении кадет и гардемарин из классов, бывал постоянно каждый день в своей части. Я считал своей обязанностью следить за успехами вверенных мне воспитанников, от маленького кадета, находящегося еще в классе, соответствующем нынешним приготовительным, до гардемарина, готовящегося к выпуску из корпуса. Я старался всяческими разными объяснениями противодействовать одностороннему способу механического заучивания. После этого, конечно понятно, что в своем собственном классе, где я был преподавателем астрономии и высших математических наук, я уже никак не мог сообразоваться с односторонней системой инспектора <���Марка Филипповича Горковенко>, состоявшей в буквальном заучивании всего по книге, без права даже расставить иначе буквы на чертеже.

Марк Филиппович пробовал спорить со мной, но я твердо сказал ему, что иначе учить не буду; тогда он решился пожаловаться директору. Если б он оспаривал только методу, то директор, может быть, и не стал бы входить в разбирательство, и мне, вероятно, пришлось бы отказаться от класса, но на беду свою Марк Филиппович этим не ограничился, а, желая усилить обвинение, решился сказать несправедливую вещь и чрез то и проиграл дело. Он сказал, что вследствие такой методы ученья у нас в классе ничего не знают. Директора это удивило, но он не сказал инспектору ни слова и отвечал только, что сам спросит учеников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: