Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру

- Название:На виртуальном ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-7027-0655-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру краткое содержание

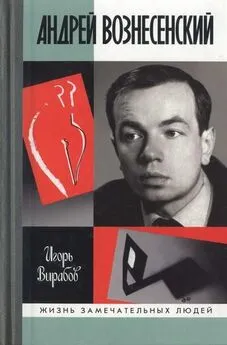

Андрей Вознесенский (род. в 1933 г.), автор многочисленных поэтических сборников — «Треугольная груша», «Дубовый лист виолончельный», «Казино „Россия“» и др. По его стихам были поставлены спектакли — «Антимиры» на Таганке и «Юнона и Авось» в Ленкоме. Жизнь его, как и подобает жизни настоящего поэта, полна взлетов и падений, признания и замалчивания. Неизменным остается лишь восторженное почитание миллионов поклонников — от «шестидесятников» до современных юнцов. «Андрей Вознесенский — будет…» — так писал поэт сам о себе много лет назад. Жизнь подтвердила правильность его пророчества.

Звезда Андрея Вознесенского стремительно взошла на поэтическом небосклоне России в начале 60-х годов. Необычный ритм стиха, дерзкие метафоры, тематические «прорывы» ломали устоявшиеся каноны «благополучной» советской поэзии. В то время поэтические вечера в Политехническом стали собирать полные залы, поэты привлекали многотысячные аудитории на стадионы, стали кумирами миллионов. И одним из первых в этой замечательной плеяде был Андрей Вознесенский. Его сборники моментально исчезали с прилавков, каждое новое стихотворение становилось событием… В своих воспоминаниях поэт рассказывает о литературной и общественной жизни страны на протяжении последних четырех десятилетий, о писателях и деятелях культуры, о роли и месте поэзии в современном мире.

На виртуальном ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С легкой руки Корнея Ивановича мы подружились с Олей, изысканной парижанкой, внучкой Леонида Андреева. Она издала в Америке первую серьезную антологию русской поэзии XX века, назвав ее «Поэты на перекрестках». Переводы в ней принадлежали перу Роуз Стайрон. Там впервые в главе «Барачные поэты» были напечатаны стихи Г. Сапгира и И. Холина. По просьбе Оли я вывез рукопись этой книги за границу.

Староэмигрантская среда помнила Корнею Ивановичу какие-то грехи и коварство, но именно этот создатель Айболитов и Бармалеев бросил вызов Системе, поселив у себя Солженицына.

Однажды Солженицыну понадобилось съездить в Москву. Он попросил нас отвезти его. Шел дождь. Дороги развезло. И наша «Волга», сбуксовав, попала в кювет перед дачей Чуковского. Солженицын, могучий бывалый лагерник, вышел и толкал машину сзади у правого колеса. Я толкал слева. Зоя, сидя за рулем, раскачивала машину. Грязь из-под колес обливала с головы до ног. Солженицын не обращал на это внимания. Вытащив машину, пошли мыться обратно на дачу к Чуковскому. Корней Иванович, усмехаясь и причитая, дал нам утереться.

Так, не обсохнув, Александр Исаевич ехал с нами до Москвы. Единственное, о чем он просил по дороге, — не превышать скорость.

Так написались стихи «В дождь, как из Ветхого Завета…»:

В нем русское благообразье

шло к византийской ипостаси.

В лицо машина била грязью

за то, что он ее вытаскивал.

Из-под подфарника пунцового

брандспойтово хлестала жижа.

Ну и колеса пробуксовывали,

казалось, что не хватит жизни!..

Конечно, напечатать эти стихи в периодике оказалось невозможным. Стихи эти вышли в книге «Дубовый лист виолончельный» почти одновременно с высылкой Солженицына.

Радушному и лукавому Корнею Ивановичу — среди равнодушных обычно литераторов — всегда было дело до вас, он то приводил к вам англоязычных гостей, то сообщал, где что о вас написано. Правда, похвала его была порой лукава и опасна, он раздевал зазевавшегося хвалимого перед слушателями. Под улыбкой его порой проглядывала сладострастная издевка.

А каков был слух у него!

Как-то он озорно «показал» мне М. Баура и И. Берлина — оксфордских мэтров. Он забавно бубнил, как бы набив рот кашей.

Через год в Оксфорде я услышал в соседней комнате знакомый голос. «Это Баура!» — сказал я удивленным спутникам. Я узнал звуковой шарж Чуковского. А на следующий день я смаковал звуковое сходство И. Берлина.

Умнейший муж Европы, душеприказчик Ахматовой, рафинировано образованный сэр Изайя Берлин дымил сигарой в креслах Английского клуба. Когда-то он посещал Пастернака и провел ночь в беседах с Ахматовой, чем, по ее словам, вызвал гнев Сталина. «И она считала, что тогда Сталин решил начать „холодную войну“. Из-за нас». Об Ахматовой он гудел восхищенно и иронично. «Она не могла простить мне моей женитьбы… Хотя, вы понимаете, о близости с ней не могло быть и речи. Словно обнимать античную статую».

О Ленине он сказал: «Он был объективно преступник, но субъективно он не был им». Поэтический нюх и вкус не исчез у сэра Изайи с возрастом. Каждый раз попадая в Лондон, я виделся с ним. Или в его комнатушке в Оксфорде. Или в лондонских клубах. Он написал предварительные слова к моей последней английской книге, где вспоминал, как Пастернак рассказывал ему обо мне.

В своем философском эссе он делил интеллигенцию на ежей и лис. То есть на непримиримых, выпускающих иголки, и на лис — плюралистов. Я высказал предположения, что сейчас появился гибрид ежа с лисьим хвостом.

Когда-то Переделкино было полно ежей. Осенние канавы шуршали листвой и посапывали. Сейчас не найдешь ни одного ежа. Вероятно, экология. Впрочем, и с лисами тоже проблемы.

Корней Иванович был мудрым лисом.

Читал он все.

Вот записка, которую я получил от него из больницы.

Буквы на ней прерываются, дрожат, подскакивают. Оказывается, он прочитал в «Иностранной литературе» мою заметку о пастернаковских переводах. Надеюсь, читатель не упрекнет меня в том, что я привожу это лестное для меня письмо Корнея Ивановича. Оно дорого как его последний привет.

«Дорогой Андрей Андреевич, вот как нужно писать рецензии. Нервно, вдохновенно, поэтично. С завистью читал пронзительный очерк о пастернаковских переводах… Пишу это письмо в палате Инфекционного корпуса. Прочитал Вашу статью трижды — и всякий раз она казалась мне все лучше. Будьте счастливы. Привет Озе.

Совсем больной и старый

Ваш Чуковский.15.2.68 г.»

Я ошибся, относя к нему строки о неубиваемости сосен.

Укол непродезинфицированного шприца заразил его желтухой. Смерть всегда нелепа. Но так…

Латы и флейта

Имя Бориса Слуцкого туманно для нового читателя. А между тем это поэт большой, сильный, рулевая фигура в послевоенной поэзии, неподкупный «комиссар литературного ренессанса». Стихи он выкрикивал высоким голосом, хрипловато, будто отдавал команды на ветру.

Крепкой, уверенной фигурой он походил на римского центуриона. Конечно, спешенного.

Под его пиджаком-букле чувствовались поддетые классические латы. И стих его был четкий, римский. Он первый после смерти Сталина припечатал его поэтическим циклом. Стихи ходили в списках и бесили власти.

Шевеля рыжими усами, он был поэтическим дядькой для молодых. Скольким он помог! «Вам деньги нужны?» — спрашивал. И всегда давал в долг, не надеясь на возврат.

Склонный к иерархиям, к математическим схемам, он считал первым поэтом времени Мартынова. Себя вторым. Пастернака и Ахматову не брал в расчет, вероятно, как устаревших. Давид Самойлов в своих умных мемуарах, конечно, не во всем объективен к Слуцкому. Разве может быть объективен поэт к поэту! Он считает, что Слуцкий и Мартынов «отступились», выступив против Пастернака, из желания утвердить «новый ренессанс». «Я не смог отказаться, — говорил Слуцкий Эренбургу. — Теперь мне руки не подают».

Давид Самойлов и Борис Слуцкий были парой, в то время литература, как и теннис, признавала парную игру. Винокуров и Ваншенкин, Казаков и Семенов, Аксенов и Гладилин — общество хотело видеть в литераторах друзей-соперников. Даже если бы Самойлов написал только одно стихотворение «Пестель, поэт и Анна», он все равно бы остался большим поэтом от Бога.

Меня Б. А. признавал, часто звонил. Мы часами бродили с ним по Москве. Про Бориса Леонидовича он говорил сухо: «Ваш Пастернак». Он защитил меня статьей, когда на меня грубо напали за стихи «Похороны Гоголя». Помню, как-то он пришел с яркой идеей: «Давайте напишем реквиемы друг про друга. Пока мы еще живы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: