Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру

- Название:На виртуальном ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-7027-0655-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру краткое содержание

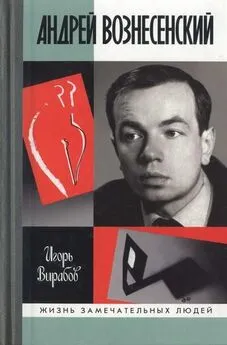

Андрей Вознесенский (род. в 1933 г.), автор многочисленных поэтических сборников — «Треугольная груша», «Дубовый лист виолончельный», «Казино „Россия“» и др. По его стихам были поставлены спектакли — «Антимиры» на Таганке и «Юнона и Авось» в Ленкоме. Жизнь его, как и подобает жизни настоящего поэта, полна взлетов и падений, признания и замалчивания. Неизменным остается лишь восторженное почитание миллионов поклонников — от «шестидесятников» до современных юнцов. «Андрей Вознесенский — будет…» — так писал поэт сам о себе много лет назад. Жизнь подтвердила правильность его пророчества.

Звезда Андрея Вознесенского стремительно взошла на поэтическом небосклоне России в начале 60-х годов. Необычный ритм стиха, дерзкие метафоры, тематические «прорывы» ломали устоявшиеся каноны «благополучной» советской поэзии. В то время поэтические вечера в Политехническом стали собирать полные залы, поэты привлекали многотысячные аудитории на стадионы, стали кумирами миллионов. И одним из первых в этой замечательной плеяде был Андрей Вознесенский. Его сборники моментально исчезали с прилавков, каждое новое стихотворение становилось событием… В своих воспоминаниях поэт рассказывает о литературной и общественной жизни страны на протяжении последних четырех десятилетий, о писателях и деятелях культуры, о роли и месте поэзии в современном мире.

На виртуальном ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Литературно-сентиментальное болото считало его рациональным, холодным, мол, ни одно стихотворение его не проходит через сердце, считали его недостаточно сумасшедшим, что ли. Будто они знают, где помещается сердце! Но именно он, а не они, такие нервные на показ, попал в психушку и погиб от любви к ушедшей Татьяне. Или, может быть, был сломан проступком против Пастернака.

Он лежал в Первой Градской, в угловой палате. Никого не хотел видеть. Не пускал к себе.

Меня он видеть пожелал. Я вошел, он лежал, уткнувшись к стене. Широкая спина его подергивалась под казенным одеялом.

Когда он обернулся, взгляд его побыл осмысленным. Он без видимого интереса выслушал информацию о литературной жизни. Окатил холодной водой, когда я стал бодро утешать его. Отказался от фруктов, принесенных ему. Прошло минут сорок, он отвернулся к стене, показав, что аудиенция окончена. Спина его несколько раз дергалась — не то конвульсии, не то смех, не то рыдание.

Но до реквиема и до психушки было еще далеко, и мы беспечно дурили и любя подсмеивались над своим суровым и неподкупным дядькой.

Во время съемок в Политехническом мы читали всю неделю примерно одинаковый состав стихотворений. «Андрюша, разряди обстановку», — просила одна слушательница.

Б. А. Слуцкий сидел на сцене, слева от меня, держа на коленях букет. По сценарию.

Я уверенно вышел и начал читать из «Мастеров».

Купец галантный —

куль голландский.

Так вот, я четко произнес «х… голландский». Зал онемел. Любой профессионал продолжал бы как ни в чем ни бывало. Но я растерялся от эффекта. И поправился: «Извините, то есть куль…» Рев, стон восхищенного зала не давал мне читать минут пять. Потом я продолжал чтение и триумфально сел на место. Лики моих коллег были невозмутимы, как будто ничего не произошло.

Рядом на стуле из букета торчали красные уши и бровь Слуцкого.

— Андрей, — обратился он ко мне, выбравшись из букета.

— Что, Б. А.?

— Вы знаете что вы сказали?

— Что, Б. А.?

— Вы сказали слово «х…» (я впервые слышал из его уст этот термин).

— Не может быть!

Он посмотрел на меня как на больного.

— Андрей, прошу вас, больше никогда не читайте стихов. Вы всегда будете оговариваться…

На следующий вечер я увидел толпу, склонившуюся над магнитофоном. «Произнес или не произнес?»

Так происходило раскрепощение языка. Мы неловко боролись против стереотипов. Ныне мат заполонил издания, стал официальной феней депутатского корпуса. Думаю, что шок вызвала бы сейчас набоковская заповедная фраза.

Первый блин комом.

Как сказали бы теперь: «Первый, блин, комом».

С Леонидом Николаевичем Мартыновым отношения были куда более дистанционными.

Хранитель огня, пустынник XX века, далекий от литсуеты, он уединялся в свою крупноблочную пещеру, окруженный собраниями древних камней и фолиантов. В нем отстаивалось время. Сам похожий на седой, обветренный валун, он закрывал глаза и часами просиживал в углу протертого исторического дивана. Там, полуприкрыв веки, он бормотал свои колдовские строки — весь слух, весь наедине с веком.

Напиши он только одно «Лукоморье» или «Прохожего», он и тогда был бы поэтом высочайшей парнасской пробы.

Вы встречали —

По городу бродит прохожий.

Вероятно, приезжий, на нас непохожий?..

Да! Имел я такую волшебную флейту,

За мильоны рублей ту не продал бы флейту…

Но, друзья, торопитесь, — я скоро уеду!..

Чудо пребывания поэта на земле, увы, недолговечно. Мы мало прислушивались к его флейте, мало успели сказать ему.

Меньшой брат Державина, Баратынского и Хлебникова, товарищ Заболоцкого, Мартынов пел о нашем существовании, о днях НТР торжественным слогом «Слова о полку Игореве».

Но чем больше он углублялся в себя, тем непримиримее вторгался в сегодняшние бури.

Бессребреник, он был рожден для поэзии и жил ею, самостью ее. Он мыслил рифмой. Как-то ему заказали статью. Так он сначала написал стихи на эту тему, а потом переложил написанное в прозу. Иначе он не мог.

Мартынов своим присутствием ограждал поэзию от банальщины. Страшно ранимый, он по-мужски скрывал это — характер имел непреклонный. Слабости свойственны и великим. Однажды покривив душой, выступив против Пастернака на собрании, исключившем поэта, он всю жизнь казнился этим, это как бы источало его изнутри.

В своей книге Д. Самойлов едко пишет и о нем: «Я никогда не слышал, чтобы он кого-то хвалил конкретно. Кажется, ему нравился Вознесенский за „новизну“. Ахматова не нравилась ему за „старомодность“. Да, он одобрял „Гойю“, куски „Озы“, „Велосипеды“. Он требовал свежести и непохожести образа. Когда мы выступали в Париже, он выговаривал мне: „Но это же было…“ — „Да не было, у кого же было-то?..“ — упирался я. Наутро он виновато пробубнил: „Вы правы, это новое…“»

Жизнь была сурова к нему, била нещадно — он же платил ей бессмертными стихами. Он располагал стихи свои на бумаге подобно самородкам свободной формы, уральским самоцветам или кускам породы с прожилками прозрений. Как писал он о Есенине — «даже неудачи его гораздо плодотворнее, чем удачи посредственности».

Мартынова можно читать наизусть до утра — а это единственная мера подлинности поэта. Живут стихи. Мы больше не услышим его флейты — но осталась запись.

…Вы ночевали на цветочных клумбах?..

…Из смиренья не пишутся стихотворенья…

…Солнце, радость ты моя и горе…

…Человечеству хочется песен…

…Но, друзья, торопитесь, — я скоро уеду!..

Он умер в тяжелый для сердца год взбесившейся активности солнца.

Психолог омута

Годы летят, а он все сидит за столом — набычась, опустив глаза долу, прикрыв их махонькими светлыми ресничками своими, сидит, сложив трубкой губы, так близко сведенные к дрожащим ноздрям, что они кажутся одним общим органом обоняния — этаким соплом, дыхалом противогаза: так вот и сидит он, вытянув это чудесное нюхало свое, втягивая звук фужеров, цвет сумерек, нас, эпоху, все чует, все пробует на вкус своего нюха. Кажется, не зрение, не слух (хотя он и был виолончелистом в Большом театре), а обоняние — основное художническое чутье Юрия Казакова.

Он так и живет среди нас, как представитель рощ, водоемов, неба, как тяжело дышащий кусок тишины, как напоминание о подлинном темном и вечном, что есть в нас — людях, как в ветвях, рассветах и волчьей шкуре.

Ему я посвятил «Охоту на зайца».

Большинство писателей описывает природу, глядя на нее — на ольху, затоны, просеки — глазами сегодняшнего человека. Казаков же глядит на сегодняшнего человека глазами леса, вепря, дворняги, глядит с нежностью, сокрушенным сожалением и родством. Он не описывает ее отстраненно — как описывает эпоху Алой и Белой розы, скажем. Нет, он — целое с ней, они, эти деревья, близки ему и вещественны, как большие пальцы ступни: болят, ноют, чешутся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: