Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру

- Название:На виртуальном ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-7027-0655-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру краткое содержание

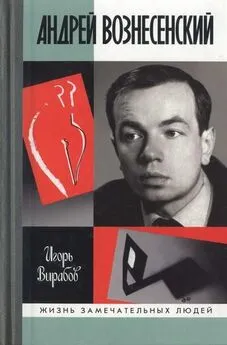

Андрей Вознесенский (род. в 1933 г.), автор многочисленных поэтических сборников — «Треугольная груша», «Дубовый лист виолончельный», «Казино „Россия“» и др. По его стихам были поставлены спектакли — «Антимиры» на Таганке и «Юнона и Авось» в Ленкоме. Жизнь его, как и подобает жизни настоящего поэта, полна взлетов и падений, признания и замалчивания. Неизменным остается лишь восторженное почитание миллионов поклонников — от «шестидесятников» до современных юнцов. «Андрей Вознесенский — будет…» — так писал поэт сам о себе много лет назад. Жизнь подтвердила правильность его пророчества.

Звезда Андрея Вознесенского стремительно взошла на поэтическом небосклоне России в начале 60-х годов. Необычный ритм стиха, дерзкие метафоры, тематические «прорывы» ломали устоявшиеся каноны «благополучной» советской поэзии. В то время поэтические вечера в Политехническом стали собирать полные залы, поэты привлекали многотысячные аудитории на стадионы, стали кумирами миллионов. И одним из первых в этой замечательной плеяде был Андрей Вознесенский. Его сборники моментально исчезали с прилавков, каждое новое стихотворение становилось событием… В своих воспоминаниях поэт рассказывает о литературной и общественной жизни страны на протяжении последних четырех десятилетий, о писателях и деятелях культуры, о роли и месте поэзии в современном мире.

На виртуальном ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Конечно, город и в те годы неминуемо был бы переименован. Вряд ли Сталин стал бы править державой из города по имени Куйбышев и отсылать приказы с подписью «Сталин. Куйбышев», или получать депеши «Куйбышев. Сталину».

Студентом-практиком я был на строительстве Куйбышевской ГЭС во время перекрытия Волги. Потом в институтском НСО делал доклад о металлической сетчатой опалубке, впервые примененной там. Даже получил грамоту НСО. Но бетон был для меня спрессованным стоном заключенных. Тогда я уже написал стихи «Мы дети культа личности» о лбах лагерей с венками из колючих проволок. Пастернаку они нравились. Художник Г. Г. Филипповский, бывший з/к, пустил их по самиздату. В те времена писать об этом было рискованно. Сейчас, когда можно безнаказанно клеймить власти, поэзия чурается таких тем.

Какое-то предчувствие томило. Приведу одну записку с моего вечера: «…если вас заинтересует, я могу назвать имя и доказать документально, кто автор песни „Я помню тот Ванинский порт“».

Эта великая песня, протяжный лагерный гимн, — «Священная война» ГУЛАГа. Автор считается доселе неизвестным. Поговаривали, что Ольга Берггольц.

И вот на следующее утро я встречаюсь с Аркадием, приславшим записку, сыном автора, офицером в отставке, ныне мастером по починке телевизоров, держу в руках Берестяную книгу. Эта книга, склеенная из проутюженных листов бересты — в лагере бумаги не было — удивительно легкая, сухая, на ней записаны чернилами расплывчатые от дождей ли, от слез строки стихов лагерного поэта. Его звали Федор Михайлович Демин-Благовещенский. Родился в деревне Каменка-Имангулово в 1915 году. Погребен в Самаре. Листаю документы его реабилитации, чернильный почерк заключенного, машинописные, папиросные и пожелтевшие листы рукописи повести его жизни. Крестьянский сын, он учился в совпартшколе, самарском институте, был арестован за выступление на учительской конференции против славословия в честь Сталина. Следствия, побои. Однако и там он встречает людей светлых: «Из нашего прииска на Колыме по названию „Счастливый“ из 2500 зыков живы остались 173. Я познакомился с профессором Н. Н. Простосердовым и Н. И. Ланге, кадетом, который работал с Лениным в Самаре в 1890-х годах… Это были глубоко интеллигентные люди в самом положительном смысле этого слова. Они никогда не бранились, не то что матом, вообще. В любых случаях разговаривали только на „вы“ даже с уголовниками. Я только тогда понял, что значит настоящая интеллигенция, это не наш советский суррогат, который имеет только одно название». Известные стихи в его записи имеют в рукописи не совсем канонический текст, орфографию которого сохраняю:

ОТ КАЧКИ СТРАДАЛИ ЗЫКА [2] Зыка — сокращенно так называли тогда заключенных. (Примечание Ф. М. Демина-Благовещенского).

Я помню тот Ванинский порт

И вид погребальный, угрюмый,

Как шли мы по трапу на борт

В холодные мрачные трюмы.

Над морем сбирался туман,

Ревела стихия морская.

По курсу стоял Магадан —

Столица Колымского края.

От качки страдала зыка,

Обнявшись, как родные братья.

Лишь только порой с языка

Срывались глухие проклятья.

Не песня, а жалобный крик

Из каждой груди раздавался.

Прощай навсегда, материк, —

Ревел пароход, надрывался.

Прощай молодая жена,

Прощайте и малые дети, —

Знать, полную чашу до дна

Придется нам выпить на свете.

Я знаю, меня ты не ждешь,

Писать мне тебе запрещают.

Встречать ты меня не придешь,

И дети отца не узнают.

Будь проклята ты, Колыма,

Что названа «чудной планетой», —

Сойдешь поневоле с ума:

«Отсюда возврата ведь нету».

Сын вспоминает рассказ отца, как были написаны эти строки в трюмной тюрьме, как кормили соленой селедкой, не давая пить. Даже если он был лишь соавтором текста, и то его имя и муки святы.

Что еще хранит Провинция в своих заповедных сундуках и сусеках? Душу народа, шедевры вековой классики Лентулова, Розановой, Роговина. В Музее есть зал икон, среди них и колычевские. Хранит музей и позорный документ. Его привез специальный эмиссар из столицы, и издан этот указ уже послесталинскими правителями. Указ требует уничтожить хранящиеся в музее произведения модернизма и авангардизма, а также иконы. Почитайте те, кто сеет междоусобную рознь между Малевичем и черными крестами на одеждах древних икон! Служители ослушались и, рискуя, тайно переписали номера экспонатов, перепрятали их, замаскировали под хлам, спасли. Та же хрущевская власть уничтожала отечественную культуру — и абстрактную живопись, живопись духовную — 10 тысяч церквей было закрыто!

Кого выставляет Провинция из современников? При нас состоялось открытие выставки М. Шемякина. Когда-то черно-кожаный художник, открывая мой вечер в Нью-Йорке, подарил свои иллюстрации к моему «Бою петухов», созданные еще в Ленинграде. Я прочитал на самарском вернисаже:

Какое бешеное счастье,

Хрипя воронкой горловой,

Под улюлюканье промчаться

С оторванною головой!..

А по ночам их кличет пламенно

С асфальтов, жилисто-жива,

Как Орден Трудового Знамени

Оторванная голова.

Думал ли цензор, не пропускавший эти стихи, думал ли и сам автор, что через несколько лет ордена Боевого и Трудового Знамени будут лежать на асфальте перед продавцами, подобно пыльным отрубленным петушиным головам с красными гребешками? А считавшийся убитым петух модернизма, бессмертно кукареча, полетит по планете?

На другой день Алексей Козлов, золотой сакс шестидесятых, сделал доклад о той моде, когда одежда была знаком протеста. Надо сказать, что сам я никогда не следил за модой — ходил в том, что было удобно и что нравилось — кожаные куртки, свитера. Ну, а сейчас, конечно, приятно ходить в белом — по анекдоту — все в дерьме, а я весь в белом.

В промежутках между программой я тороплюсь дописать эти заметки. В самарской комнатушке солнечный зайчик от донышка гусьхрустального стакана плавает по страницам, секторный, как ломтик лимона. Поэзия провинциальна по сути своей, она вечно провинившаяся, вещь в себе, она упрямо сохраняет наивную веру. «Языком провинциала в строй и ясность приведу». Поэты не столько принцы Провинции, сколько ее пациенты. Герои Достоевского с «мировой душой» — были провинциалами.

Сегодня фальсификаторы пытаются внушить, что успех былых вечеров поэзии был только политизированным. Отнюдь. В Лужниках всегда просили читать «Ностальгию по настоящему», «Васильки Шагала», «Сагу». Ведь в зале была юная интеллигенция, цвет нации, знавшей наизусть Мандельштама и Цветаеву. Помню, как любил читать, а зрители слушать «Осень в Сигулде», «Озу», сюрреалистические ритмы «Груши», полушепотом читалось «Тишины!». Мои апологеты даже создали специальную школу «тихой поэзии».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: