Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру

- Название:На виртуальном ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-7027-0655-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Вознесенский - На виртуальном ветру краткое содержание

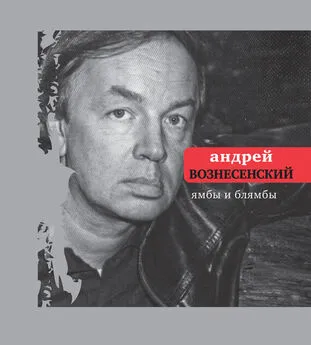

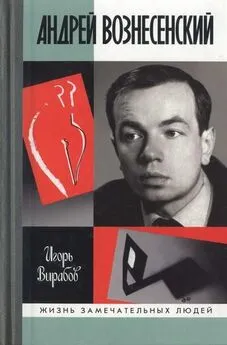

Андрей Вознесенский (род. в 1933 г.), автор многочисленных поэтических сборников — «Треугольная груша», «Дубовый лист виолончельный», «Казино „Россия“» и др. По его стихам были поставлены спектакли — «Антимиры» на Таганке и «Юнона и Авось» в Ленкоме. Жизнь его, как и подобает жизни настоящего поэта, полна взлетов и падений, признания и замалчивания. Неизменным остается лишь восторженное почитание миллионов поклонников — от «шестидесятников» до современных юнцов. «Андрей Вознесенский — будет…» — так писал поэт сам о себе много лет назад. Жизнь подтвердила правильность его пророчества.

Звезда Андрея Вознесенского стремительно взошла на поэтическом небосклоне России в начале 60-х годов. Необычный ритм стиха, дерзкие метафоры, тематические «прорывы» ломали устоявшиеся каноны «благополучной» советской поэзии. В то время поэтические вечера в Политехническом стали собирать полные залы, поэты привлекали многотысячные аудитории на стадионы, стали кумирами миллионов. И одним из первых в этой замечательной плеяде был Андрей Вознесенский. Его сборники моментально исчезали с прилавков, каждое новое стихотворение становилось событием… В своих воспоминаниях поэт рассказывает о литературной и общественной жизни страны на протяжении последних четырех десятилетий, о писателях и деятелях культуры, о роли и месте поэзии в современном мире.

На виртуальном ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Помню, как, шутливо пикируясь с отцом, мать называла его «грузинский деспот».

Приехав в Муром, опрашивая людей, разыскивая ускользающую нить, я чувствовал себя «а-ля Андроников», только речь шла не о ком-то чужом, пусть дорогом — поэте ли, историческом персонаже, — а речь шла о тебе, о твоем прошлом, о судьбе. Было кровное ощущение истории. Мне везло. Оказалось, что собор, в котором служил Полисадов, — ныне действующий.

В ограде я обнаружил чудом уцелевшее не примеченное никем надгробье, с оббитыми краями и обломанным завершением. На камне было имя Полисадова и дата смерти. Странен был цвет этого розоватого лабрадора с вкраплениями — «со слезой». Он всегда меняет цвет. Я приходил к нему утром, в сумерках, в ясные и ненастные дни, лунной ночью — цвет камня всегда был иным. То был аметистовый, то отдавал в гранит, то был просто серым, то хмуро-сиреневым. Это камень-настроение. Или это неуловимый цвет изменчивого времени?

Постепенно все прояснилось. Родился Андрей Полисадов в 1814 году. Списки высланных после Имеретинского восстания, подписанные Ермоловым, хранят имена репрессированных. В 1820 году был доставлен во Владимир и тут же усыновлен.

Имя, которым нарекли мальчика, не было случайным. Святой Андрей считался покровителем Грузии и России. Проповедник Андрей Первозванный, сжимая в руке гвоздь от распятия, достиг Западной Грузии и распространил там христианство.

Древний список «Картлис Цховреба», грузинская жемчужина, повествует, как он «перешел гору железного креста». Далее летописец прибавляет: «Есть сказание, что крест тот воздвигнут самим блаженным Андреем».

О том же мы читаем в древнеславянском шедевре «Повести временных лет»: «Въшед на горы сия, благослови я, постави крест…» По преданию, проповедник Андрей достиг Киева и Новгорода, распространяя христианство в России. Не случайно синий крест андреевского флага осенял моря Империи.

Кстати, в «Повести временных лет» мы впервые встречаем письменное упоминание города Мурома и племени «муром».

Андрей Полисадов был загадочной фигурой российской духовной жизни. Происхождение тяготело над ним. Будто какая-то тайная рука то возвышала его, то повергала в опалу. Он награждается орденами Владимира и Анны. Однако имя его таинственно убирается из печати. Даже в «Провинциальном российском некрополе», составленном великим князем Николаем Михайловичем, имя его, обозначенное в оглавлении, затем необъяснимо исчезает со страниц.

Он был отменно образован. Владимирская семинария, где он воспитывался, была в 30-е годы XIX века отнюдь не бурсой, а скорее церковным лицеем. В те годы редактором владимирской газеты был Герцен. В семинарии серьезно читались курсы философии и истории. Студенты печатали стихи, в том числе и фигурные.

Сохранились стихи Полисадова. Уже будучи в Муроме, он оставил труд о местных речениях и обычаях, за который был отмечен Академией наук. Его поразило сходство славянских слов с грузинскими — «птах» аукался с грузинским «пхта», «тьма» (то есть десять тысяч) отзывалось «тма», «лар» — «ларец»… Суздальская речушка Кза серебряно бежала от грузинского слова «гза», что означает «дорога». Зевая, муромцы крестили рты так же, как это делали имеретинские крестьяне. А на второй день пасхи на могилы здесь клали красные яйца — все возвращало к обычаям его края.

Документы свидетельствуют, что шеф жандармов генерал от кавалерии Дубельт лично занимался судьбой Полисадова. Сохранилась обширная переписка братьев.

У Брокгауза и Ефрона можно прочитать, что названый брат Полисадова Иоанн, с которым они были близки, стал известным проповедником в Исаакиевском соборе. Весь Петербург собирался на его проповеди. Двоюродный брат его Василий, богослов, был главой миссионерской церкви в Берлине. Печатал свои труды на французском и немецком. Интересны его работы о Платоне.

В своих литературных трудах Андрей Полисадов описывает «непроходимые муромские леса, изобилующие раскольниками», поле, рощу и «раздольную Оку». Описывает он дочь свою Машу, будущую мою прабабку — «сметливую, довольно образованную и очень пригожую».

Встречаясь с низостью, он пером смиряет гнев свой — прямо хоть сейчас печатай! «Они не могли простить ему, что он затмевал их своими достоинствами. Тяжело рассказывать все бесчисленные клеветы, кляузы и гонения, тайно и явно воздвигнутые на человека. Человек дрожит над временем, как скупец над златом, а необходимость защищать собственную честь заставляет писать объяснение на лукаво и бессовестно выдуманный рапорт или донос». И далее о доносчике: «Бог с ним! Пусть бичует меня. Опомнится авось и сам. Конь бьет и задом и передом, и дело идет своим чередом».

Музыка была его отдохновением. И опять в трехголосном древнеславянском песнопении слышалось ему эхо грузинских древних народных хоров. «И, может быть, — думалось ему, — полифонные „ангелоподобные“ хоры донеслись к нам не от греков, чье пенье унисонное, а от грузин, а к тем — от халдов?»

В 80-е годы Полисадов покровительствовал исканиям неугомонного Ивана Лаврова, который изобрел особый «гармонический звон в колокола», названный им с вызовом «самозвоном», и взял фаната в свою обитель. И не без влияния Полисадова графская семья Уваровых, с которой он был близок, увлеклась изучением археологии Кавказа. По инициативе Уваровой в 90-х годах был реставрирован храм Свети Цховели.

Неукротимый характер Полисадова сказался и в решительной перестройке собора.

Да и местоположение его в Муром было неслучайным. Муром в те времена был духовной целлой страны. При приближении Наполеона знаменитая Иверская икона была перевезена в Муромский собор на Посаде. В память ее пребывания «каждогодно, 10-го сентября» происходил крестный ход от собора вокруг всего города. Иверская стала покровительницей Мурома. После возвращения в Москву в городе осталась живописная копия шедевра.

Но откуда взялась сама Иверская? Икона была привезена в 1652 году в Россию из Иверского монастыря, основанного братьями Багратидами — Иоанном и Евсимеем в конце X века. Живопись на ней грузинского письма. Вполне понятно, что грузинский заложник был послан служить грузинской святыне. Ах, эта поэзия архивных списков, темных мест и откровений… И что бы я мог без помощи моих спутников по поискам — владимирского археолога Н. В. Кондаковой и москвича Б. Н. Хлебникова?

У меня хватает юмора понимать, что по прошествии четырех поколений грузинская крупица во мне вряд ли значительна. Да и вообще, не очень-то симпатичны мне любители высчитывать процентное содержание крови. Однако история эта привела меня к личности необычной, к человеку во времени. За это я судьбе благодарен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: