М.П. Неведомский - А.И. Куинджи

- Название:А.И. Куинджи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. — 320 с.

- Год:1997

- ISBN:5-222-00374-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М.П. Неведомский - А.И. Куинджи краткое содержание

В истории России трудно встретить сталь оригинальную и столь исключительно самобытную натуру, по выражению Репина «гения-изобретателя», однолюба, всю жизнь горевшего огнем любви к искусству и только искусству…

В детстве — сиротство и нищета, а под конец жизни — огромное состояние, которое он целиком отдал на нужды родного искусства, высочайшая художественная слава, блеск такого успеха, который выпал немногим русским художникам.

Книга рассказывает об истории жизни и творческом пути этого удивительного человека.

Предлагается широкому кругу читателей.

А.И. Куинджи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Большинство отвечало:

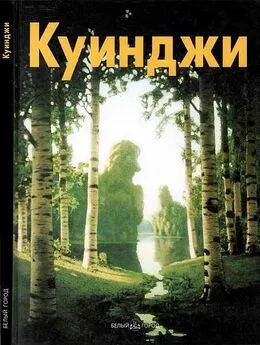

«Вероятнее всего, что после такого небывалого успеха, какой имели «Ночь на Днепре» и «Березовая роща», Архип Иванович уже не желал выступать с вещами, на которые он в этом смысле не надеялся; а ведь надо было дать такое новое, чтобы успех его затмил успех прежний…»

Что же? Значит, ключ к загадке — самолюбие, славолюбие, честолюбие?.. Мы знаем, что эти свойства далеко не были чужды необузданному, стихийному я Архипа Ивановича… Но достаточно ли их для объяснения молчания? Могли ли одни эти побуждения сами по себе побороть могучее влечение каждого художника к общению с человечеством, лежащее, как я говорил, в натуре вещей ?

Мне думается: нет, не могли. Именно слишком стихийна была вся фигура этого художника и слишком подлинный он был художник, чтобы нам удовлетвориться таким объяснением. Мне думается, это могло быть привходящим моментом, а не определяющим…

И даже менее всего вероятным кажется мне такое объяснение — столь упрощенный ключ к сложнейшему психологическому вопросу: мне чувствуется здесь какой-то глубокий душевный перелом, нечто, пожалуй, аналогичное тому, что так долго не давало «говорить» Иванову, — перелом в мироощущении, в эстетических взглядах…

Основываясь в своих догадках прежде всего на том, что говорят мне картины Куинджи одна за другой, вплоть до последних, я, в виде «рупора», усиливающего звук их «речей», прибегаю к анализу умонастроения нашей интеллигенции в соответствующие годы, главным образом, конечно, в сфере художественных вопросов.

Вглядимся на минуту в эту эпоху перелома — 80-х годов…

В литературе мы видим в эти годы настроение «сумеречного», переходного момента…

Долго царивший в пашей беллетристике реализм подходит к своей ликвидации. Реализм в литературе (как и в искусстве вообще, как и в философском умонастроении) всегда покоится прежде всего на ясности общественного жизнеощущения. Народничество представляло собою стройную и ясную идеологию. Но стройность и ясность его покупались ценой упрощенного и утопического взгляда на действительность. Утопизм народнических теорий к 80-м годам выявил себя уже с достаточной определенностью. Само крестьянство оказалось совсем непохожим на то идеализированное представление о нем, какое легло базисом в теории «кающихся дворян» и наследовавших эти теории «разночинцев». Поправка за поправкой вводились одна за другой в некогда могучее и столь увлекательное миросозерцание. Но это были, в сущности, лишь ступени вниз, к его ликвидации…

«Идеалы дедов и отцов над нами бессильны», — с унылым самодовольством провозглашали публицисты «Недели», газеты, вполне отражавшей настроение восьмидесятничества. А новые идеалы, новые отправные точки еще не обозначились… Эпоха правительственной реакции совпала с эпохой интеллигентской растерянности, утраты былой веры, идеологической «бескрылости»… Даже такие упорно-стойкие идеологи действенного народничества, как Н. К. Михайловский, с болью сердечною делали такие признания:

«О наличности каких-нибудь общественных задач, которые соединяли бы в себе грандиозность замысла с общепризнанной возможностью немедленного исполнения, нечего в наше время и говорить. Нет такой задачи…»

Мне возразят: «Все это так, но касается все это лишь передовых общественных течений и их представителей… Какое отношение имеют эти обстоятельства к столь аполитическому явлению, как Куинджи и его творчество?»

Вместо ответа я сошлюсь на такого рода факты: почти одновременно с Куинджи замолчал столь далекий от политики, особенно в то время, художник слова, как Толстой: в 1879 году он пишет свою «Исповедь», где отрекается от художественного творчества… Вскоре по его стопам пойдет такой крупный талант, как живописец Ге, и тоже отречется от прежних задач и путей, тоже займется «опростительством «…

Признаки глубокого и всюду проникавшего идейного переворота были налицо во всех областях жизни и творчества.

Но среди мрака реакции и всеобщего уныния уже зарождались и положительные стороны новой идеологии, зарождались элементы будущего.

Можно сказать, что перелом, совершавшийся тогда в мышлении интеллигенции нашей, шел от гражданского морализма к более широким эстетике философским идеям и к универсализму мироощущения. С другой стороны, на место групповой, социальной психологии выдвигалась психология интимно-личная, на место старых, готовых социальных обобщений шли дробные, разрозненные попытки подойти к истолкованию жизни, отправляясь, как от центра, от человеческого я. Личность, с ее субъективными запросами и требованиями, постепенно все выше поднимала голову, выпрямлялась и росла.

Перемена мироощущения выразилась тотчас и в приемах художественного творчества. Уже у Чехова, лучшего литературного выразителя эпохи перелома, эти приемы значительно меняются, по сравнению с ближайшими его предшественниками. Завершитель эпохи реализма, он, по манере своей, везде — последовательный импрессионист. А в произведениях второй половины его деятельности уже заметны кое-где элементы символизма… Дальнейшая эволюция литературы пойдет в 90-х годах именно в этом направлении. Вся новейшая наша поэзия и беллетристика с этих пор окрашивается, год от году все решительнее, в те же «европейские» тона: «плен-эр» и импрессионизм царят у Горького; они же — плюс элементы стилизации — характеризуют и творчество Леонида Андреева… Конкретная, реалистическая плоть, — элементы быта, — исчезают из нашей беллетристики или обволакиваются флером символизма, выражающего субъективное умонастроение автора, его чаяния и надежды, его идеологические искания…

В музыке завоевывает огромную аудиторию такой субъективист лирик, как Чайковский…

В науке позитивизму приходит на смену «критическая философия»; подымают свою голову энергетизм и витализм; появляется Владимир Соловьев, с его проповедью мистического идеализма…

Необходимо указать еще на одно обстоятельство. В эти же годы перелома, заодно с личностью человеческой, и красота поднимала свою долго — с 50-х годов — опущенную голову; эстетика входила, как один из неотъемлемых элементов, в строй нашего миросозерцания. На Пушкинском празднике 1880 года, можно сказать, был реабилитирован не только Пушкин, но и сама красота, почти не находившая себе места в социально-моралистском миросозерцании народничества, отныне же входящая, как неотъемлемый элемент, в строй нарождающейся идеологии…

Надо ли пояснять, что все эти перемены по существу сводились к отказу от «самобытничества» — к капитуляции перед Европой ? Усиленное влияние европейской мысли, европейских точек зрения, вообще европеизация нашей духовной культуры — вот огромный факт, начало которого надо отнести именно к середине 80-х годов. Никто уже не зовет нас с тех пор произносить свое — никому доселе неведомое — новое слово, а все усиленнее раздаются голоса: «на выучку к Европе!»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: