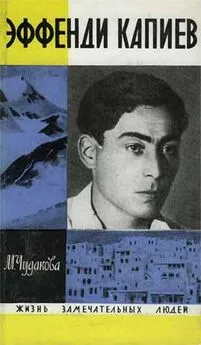

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

- Название:Эффенди Капиев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

Эффенди Капиев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если строился каменный мост, он повторял конструкцию деревянного. Только позже, в семнадцатом и восемнадцатом столетиях, мосты стали строить в виде арок. Обычно это тоже был мост в один пролет.

Два и три пролета встречаются редко, а если ехать из Хутхула в Дулдуг, то можно увидеть мост и в четыре пролета.

Каждый мост был нужен нескольким — по крайней мере, двум — аулам. Строили его сообща и рассчитывали не на год или два и не на свой только век, пределы которого неверны и известны одному аллаху, а на внуков, и правнуков, и на детей правнуков, и на тех, кто захочет пройти в аул после них.

Мост, встретившийся на дороге путника, уничтожает его одиночество.

Когда же ночь уже заползает в ущелья, а закат довершает свой кровавый разбой на вершинах гор, всякий путник должен искать себе ночлег.

Обычно для этого надо было долго еще подниматься в гору — по другой тропе, уже «местного значения», — и, когда пяти-шестикилометровый подъем (который в день по два-три раза преодолевают аульские старухи, таща на спине огромные вязанки сена) был, наконец, преодолен, Капиев заходил в первую же саклю — чтобы не обиделся хозяин, что гость прошел мимо его дома.

Дворик был маленький, и с точки зрения русского крестьянина, если бы ему вздумалось сюда забраться, — невероятно загроможденный. И хлев, и сарай для сена — все лепилось близко к дому, торчало у самых ворот, а не пряталось на заднем дворе. Дома же были небольшие, но двух- или трехэтажные, с крутыми, почти отвесными лесенками из этажа на этаж. Если самого хозяина не было дома, к гостю выходила его мать — с морщинистым лицом и двумя седыми косичками, торчащими в стороны; говорила тонко: «Дра-астити», принимая его в темноте за русского.

— Ахшам-хаир, — говорил Капиев по-тюркски, — добрый вечер.

И тогда она торопливо поправлялась:

— Хош-гельды! — что означало: «с прибытием, здравствуй, рады, что ты пришел».

Тут же торчала какая-нибудь толстенькая, чумазая Раисат, двух лет от роду, смело поглядывала на гостя, вцепившись в бабушкины длинные шаровары, виднеющиеся из-под платья.

Его вели на второй этаж, где вдоль всей стены шла как бы широкая лежанка, застеленная ковром. На ней его усаживали и кормили кислым молоком с черным, тонким, без дрожжей испеченным чуреком.

Если дома оказывался хозяин, быстро заснуть не удавалось. Он принимал гостя преувеличенно шумно, охотно показывая свою власть над женщинами в доме. Капиев хмурился, темнел от раздражения.

Как-то в одной сакле хозяйка сидела у очага, спиной к двери, и не заметила, как вошел со двора муж. «Он толкнул ее носком сапога в зад.

— Встань! Бесстыжие пошли нынче жены. А, задом к гостям садятся!»

Это он говорил, уже обращаясь к Капиеву, оправдываясь, конечно, не за себя, а за жену.

Наконец гостя все-таки отводили в кунацкую, стелили на пол еще один палас — тонкий, не ворсистый ковер с поперечными полосами узора, иногда на палас клали даже тюфяк, и его еще молодое тело, разбитое дорогой, тонуло в тощем тюфяке, как в перине, мгновенно погружаясь в сон.

Рано утром, выходя из аула, он видел солнце, встающим снизу — будто шар начинал взлетать откуда-то из глубин, и становилось жутко.

Путешествуя по аулам, Капиев, как всегда, делал в своем блокноте зарисовки. В августе 1937 года зарисовал он каменный мост в ауле Ахты — с замечательно ровной кладкой, с пущенным поверху орнаментом. Мост этот, в четырнадцать с половиной метров длиной и около одиннадцати высотой, был предметом гордости жителей аула. Его на месте прежнего деревянного выстроил лет десять назад мастер Идрис Шамхалов, лезгин из аула Кака — с помощью одного лишь зубила и молотка. А научил его такой обработке камня другой, бакинский мастер — Бейдулла Эмир Алиев…

Путешествуя по аулам, Капиев по-прежнему делал и записи.

Можно было бы увидеть в его дневниках повторяющиеся мотивы, мысль, настойчиво обращающуюся к похожим фактам.

Это была мысль о мастерах — каменщиках или поэтах. Обычная горестность их судеб волновала его.

В его записных книжках есть рассказ, услышанный, может быть, от кого-то из стариков, с которыми он встречался в горах.

Некий весьма искусный мастер за три года неустанного труда смастерил из одних только финиковых косточек замечательной красоты столик.

Он понес его хану, думая, что хан, тронутый таким искусством, подарит ему что-нибудь равноценное.

«Но хан, едва удостоив столик взглядом, велел бросить его в чулан, а мастеру дать пять рублей. Весьма оскорбленный этим, мастер отказался от денег, сказав, что он дарит столик просто так, от души, и печально поплелся домой».

Ему встретился путник и уговорил его рассказать о своей беде. Мастер рассказал про обиду, которую нанес ему хан.

«Да, — сказал путник задумчиво, — теперь не ценят настоящих мастеров, теперь всюду невежды и мастерам истинным нет удачи…

— А ты что, тоже мастер? — спросил бедняк.

— О да, конечно!

— Что ж ты делаешь?

— Я делаю дырки на шумовках и ситах, — ответил гордо путник».

И тогда, оскорбленный этим еще больше, мастер обнажил свою саблю «и одним ударом начисто сбрил путнику правый ус.

…Когда хан выслушал жалобу пострадавшего, он потребовал к себе мастера. Его привели.

— Сможешь ли ты и второй ус сбрить ему так же ловко? — спросил он.

Мастер вместо ответа обнажил саблю и одним взмахом начисто сбрил путнику и левый ус до волоска.

— Вот это искусство! — воскликнул хан и велел тотчас же дать мастеру пятьсот рублей. — По достоинству я оценил тебя лишь теперь, — сказал хан. — Здорово ты бреешь. Молодец!»

Судьба мастеров — непонятых, униженных властью — не уходит из его памяти. Привычные слова «интерес к истории родной страны» ничего не скажут.

Это не было «интересом» — это было постоянное, непреходящее ощущение столетий, толпящихся за спиной. Это были туманные лица неизвестных, давно умерших певцов, сложивших с детства, с юности знакомые ему песни.

«Великий даргинец Батырай умер в ужасной нищете. Под старость он жил, заброшенный всеми, один на хуторе. Долгие зимние ночи поэт проводил, прикорнув у очага, в шубе, подложив под голову сложенные накрест рукава…

Я так и вижу потухающий очаг посреди пустой сакли, синий столб дыма, на потолке отверстие — дымоход — и дремлющего у красных кизячных угольев дряхлого поэта в шубе. И сплошные тени по углам. И скрип мыши. И по краю дымохода, если глянуть снизу, может быть, видна серебристая кромка снега…

Батыраю запрещено было петь, так как он оскорбил в песне старшину. За каждую песню поэт должен был платить штраф — одного быка. Батырай был беден, он молчал. Иногда, когда становилось невмоготу, он забирался, говорят, с головой в кувшин (кувшины у нас огромны и обычно бывают врыты в землю) и там пел про себя вполголоса…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: