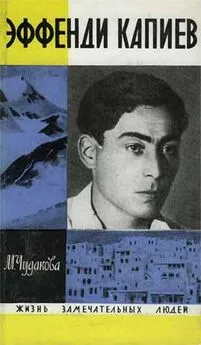

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

- Название:Эффенди Капиев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

Эффенди Капиев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Литературно-новым было названо критикой само изображение фигуры старого поэта, как сказано у Капиева, «на фоне того нового быта, что дала ему революция». Но эта ситуация сама по себе была достаточно разработана в очерках тридцатых годов, рассказах и разнообразных газетных материалах. Один из очерков, напечатанных в 1939 году — когда Капиев как раз особенно интенсивно работал над своей прозой, — почти целиком повторял, например, или, вернее, предварял схему, увиденную позднее критиками в «Поэте» и показавшуюся им такой новой. Это очерк Ю. Филоновича «Народный поэт Карачая Касбот Кочкаров»: «Долгие годы слагал Касбот печальные песни, проклиная свою горькую судьбу. Состарился Касбот, мечтая о сказочном царстве свободы и справедливости.

Но вот прогремел на весь мир Октябрь, свет новой жизни дошел до самых глухих аулов, затерянных среди непроходимых гор и ущелий.

Касбот счастлив, что дожил до наших дней. «Я словно начал жить снова. Теперь я пою другие песни». Это удивительно напоминает критические пересказы новелл «Поэта». Преимущественное внимание критиков было приковано к тем именно немногим страницам и даже абзацам, где автор повторял общие для самых разных произведений тех лет мотивы: «Но бедный честный человек в те времена напрасно блуждал в песках. Его Багдад еще не был найден, и прямая дорога к нему еще никому не была известна… Славу бедняка-ашуга в то время со всех сторон заносило песками и разрушало ливнями, и я никогда не слышал, чтобы какой-нибудь ашуг (ашуг — значит «страдающий») при жизни был бы счастлив.

Нынче мне семьдесят лет… Мои крылья отныне ничем не связаны. Я нашел то, что можно любить всем сердцем, и теперь оба мои крыла раскрыты во всю ширь».

В этих отдельных фразах очень заманчиво отыскать готовую «идею» книги и свести к ней сложный и неравноценно осуществленный замысел «Поэта». И «тема», и герой с его ставшей канонической в те годы биографией «народного поэта», «простого человека», слагающего стихи о своей прекрасной жизни, конечно, были важны для Капиева. Но если бы ему было достаточно традиционного их истолкования, книга, наверное, была бы действительно готова за два месяца и состояла бы из ряда очерков, равноценных тем двум, которые напечатал Капиев в 1937 году. Но пока он работал над ней, сидел ночами, без конца обдумывая свой уже сложившийся, казалось бы, подход к теме, — книга на его глазах все больше удалялась от первоначальных границ документального, описательного повествования, построенного на последовательном изложении хорошо знакомой ему биографии поэта.

Становилось важным не то, что и без того всем было заранее ясно, а то, что лишь он один знал о своем герое, постепенно складывающемся в его воображении.

Важны были, например, не сами стихи, предполагаемое содержание которых было уже известно читателю тех лет по многочисленным образцам такого рода и пересказы которых дались бы ему легче всего, а то, каким именно образом они складывались. Это-то уж мало кому было известно так, как Капиеву, с юности ходившему по пятам за стариками, слагавшими песни. К тому же он и сам был поэтом.

Работая, он открывал в себе писателя, узнавал особенности своего художнического ощущения мира. Все это нельзя было определить заранее, сформулировать в виде руководства. Это можно было узнать только за письменным столом, убеждаясь — каким-то самому себе неизвестным способом, — что фраза дурна, что она по-другому должна быть написана.

Важным вдруг оказывалось то, что «в жизни», да и в большой части окружающей его литературы считалось сугубо второстепенным, не заслуживающим внимания: походка человека, его жесты, его манера хмурить брови или покашливать.

Так, пока новеллы писались и переписывались, сложились вполне определенные черты его художественной манеры. И, уже закончив всю книгу, он с некоторой торжественностью провозгласил свои принципы, свою особенную задачу во вступлении «От автора».

«Это цикл этюдов, писанных с натуры.

В книге не происходит никаких событий. Автор поставил перед собой дерзкую задачу: показать через поэта прозу жизни, ее течение и будничный колорит. Нарочито избегая всего исключительного и останавливаясь лишь на обыденном (а это самое трудное для писателя), автор стремился не столько показать личность поэта, сколько постичь в нем душу своего древнего горского народа на фоне того нового быта, что дала ему революция».

VIII

Задача, как видим, была сформулирована обдуманно, изящно и законченно. (Сохранилось бесчисленное количество черновиков вступления, из которых видно, что буквально каждое слово имело множество вариантов.) Каждое слово было значимым, побуждало к размышлению. Литературная новизна задачи должна была с первых слов стать очевидной для читателя. Спокойствие авторского тона не смягчало «дерзости» замысла, именно с этим-то спокойствием и связанной.

В книге не предвиделось острых коллизий. «Будничный колорит» ее был предрешен. Читатель настраивался на неторопливое чтение, на вдумчивое вживание в развертываемый автором новый, неизведанный художественный мир.

Повествование новелл было резко заторможено и переключало внимание читателя с фабулы — на каждую отдельную строку, каждую фразу.

«Это цикл этюдов, писанных с натуры», — предупреждал автор. Эти слова повлекли за собой слишком прямолинейные истолкования.

«Невозможно автору божиться в правде написанного: все эти клятвы читателем принимаются как изобразительный прием», — говорил когда-то Пришвин.

Любое авторское вступление к книге нельзя понимать буквально — ведь писатель каждую страницу своей книги использует в целях литературных и нигде не ограничивается целями чисто информационными. Предисловия Михаила Зощенко к своим книгам часто вызывали недоумение у неопытного читателя, относившегося к ним как к документу и уличавшего автора в лжесвидетельстве. Так было, например, с книгой «О чем пел соловей». «В предисловии к этой книге Вы упоминаете, что Вы только воспользовались трудами пожелавшего остаться в тени гражданина… Как несколько знакомый с В/манерой писать, я утверждаю, что этот гражданин личность вымышленная и фактически не существующая, а вся книга с предисловием написана Вами единолично».

«…Автор письма прав, — отвечал Зощенко. — Книга написана мною «единолично»…»

Это случай очевидный. В предисловии же Капиева литературная задача сплетена с внелитературными целями и с желанием автора сохранить все-таки некоторые связи с реальной фигурой — прототипом своего главного героя (как увидим, это желание автор осуществлял с большой обдуманностью). Потому эта задача и осталась не замеченной даже людьми, более близкими к литературе, чем читатель Зощенко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: