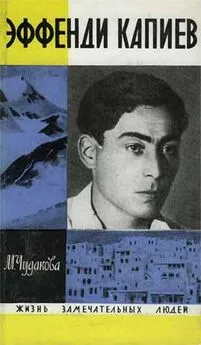

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев

- Название:Эффенди Капиев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944 гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает с составления сборников «Дагестанские поэты» и «Дагестанская антология», затем работает в газете «Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о народных поэтах, переводит песни Батырая.

Эффенди Капиев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эти живые, на устные формы русской речи ориентированные голоса Капиевым оставлены без внимания. «Классичность» письменной речи как нельзя более пришлась ему кстати. Как в своих переводах горских песен, добиваясь чистоты и правильности русского стиха, он избегал «русизмов» — слишком колоритных русских слов, слишком тесно связанных с особенностями жизни другого народа, — так и здесь, в прозе, он углублялся в русскую речь, минуя слишком просторечные, народные, диалектные ее ответвления, целиком оставаясь в пределах ровно окрашенного «книжного» ее тона. И слово «книжный» не должно, разумеется, здесь пониматься в каком-либо уничижительном смысле — как сухость или обесцвеченность языка, а в обычном филологическом, где книжная речь как литературно обработанная противостоит всевозможным разновидностям устной, еще не «отстоявшейся» и непригодной, скажем, для целей научного изложения.

Насколько охотно обращается Капиев к словам одной окраски, настолько же явно он сторонится других. Он описывал аул, Дагестан; его герой говорил, конечно, в книге по-русски, но никаких сомнений не было в том, что это говорит горец. Капиев хотел, сверх того, укрепить у читателя впечатление и об авторе как сыне горского народа, с радостью вступившем на почву русской речи, но не желающем играть роль человека, сменившего вместе с языком и национальность. В молодости он подумывал об этом. Собирался менять имя, фамилию. В зрелости эти мысли покинули его, как многие незрелые планы и увлечения покидают в эти годы человека.

…Когда после долгих перерывов приезжал он в Махачкалу, и пыльный, жаркий ветер налетал на него уже на перроне — все лица казались ему знакомыми.

Он был не чужой здесь. Он знал их, как знает сын своего отца, как брат знает брата, — с его достоинствами и слабостями, со всеми привычками, которые раздражают чужого и порою обременительны для своего. Он понимал их всех — и знакомых и незнакомых. Их слова, и жесты, и жестоковатый взгляд не были для него загадкой.

В новеллах «Поэта» автор не виден читателю; но в «Московском дневнике» он выступает из тени, начинает говорить и о себе, о своем детстве, впервые, по-видимому, вводя в русскую прозу и тему такого детства, и необычную литературную позицию русского писателя — сына горского народа…

«Падает снег… Сквозь его неторопливое кружение кажется мне, что я вижу сон о давно минувшем детстве. Накинув лохматую шубу, так же как Сулейман сейчас, сидит на тахте в полудремоте мой дед. Тень его, сутулясь. покачивается на потолке. Огромная папаха клонит голову деда на грудь. Но дед не спит: в сакле дымно, мать и сестра сидят у очага, готовя ужин.

— Ой-ой, мальчик, — говорит мне дед (голос его доносится едва-едва, заглушаемый даже треском светильника), — Москвой называется город в тридесятом Русском государстве…Кто может туда войти? Не видел, конечно, и ты не увидишь!..

— Подзорную трубу бы иметь! — восклицает дед в отчаянье. — Мы бы навели ее туда. (Он показывает пальцем вверх, словно в небо.) Мы бы навели ее и, может быть, узнали, сын мой, кто у них боги и рожают ли тамошние женщины детей, способных понять наш язык».

Но такие прямые напоминания о родословной автора в «Поэте» редки. Его литературная задача была сложней. В его прозе нет «русизмов», но в ней нет и специфически лакского, лезгинского и прочего языкового колорита, от которого мало кто удерживается, обращаясь к чужому материалу. Впрочем, может быть, оттого Капиеву и легко было удержаться от этого внешнего «своеобразия», что для него этот материал чужим не был. Когда подходит к аулу городской житель — серые, сложенные из тесаного камня дома кажутся ему крупнее и выше, чем видит их горец. Это оттого, что глаз горожанина привык к иному масштабу. Двери и окна в аулах делали много меньше, чем в городских домах, и от этой перемены пропорций непривычному глазу этажи кажутся выше, и сами дома будто увеличиваются в размерах…

Р. Фатуев вспоминает рассуждения Капиева: «Мне как горцу нельзя писать цветисто. У меня все должно быть просто и обыденно. Ты — другое дело. Русский, приехавший в горы, все видит иначе. Так же, как и горец, приехавший в Москву… В этом есть своя закономерность. Я буду брать незамысловатые сюжеты и рассказывать о вещах, совсем не экзотических и скучных… Но каждый читающий сразу обнаружит, что писаны они горцем… В самом отношении автора к вещам и явлениям, в показе психологии героев читатель уловит национальную принадлежность автора к одному из народов Кавказа (к лезгинам или лакцам — не имеет значения)».

Зато в разговорах его героев национальное уже прямо подчеркнуто и с удивительным мастерством «переложено» в формах русской речи.

Диалоги в прозе — это вообще особое, далеко не всякому дающееся уменье. И не всякий писатель даже большого таланта проявляет интерес к такой задаче, свободно чувствует себя в этой сфере. Иногда же писатель довольно скромных возможностей именно здесь проявляется наилучшим образом (интересны в этом смысле «деревенские» рассказы Пантелеймона Романова, имя которого теперь уже большинству читателей неизвестно).

У Капиева диалоги едва ли не полновесней, не богаче авторской речи. Впрочем, сравнение почти невозможно — столь разные языковые задачи поставил он перед собой в двух этих разных сферах, разных ликах своей прозы.

Безмолвные сцены, полные мимики, жестов, постоянно разыгрываемые на страницах «Поэта», в диалогах оживали. Ненаписанные Капиевым пьесы, о которых он столько думал, начинали звучать в его прозе. Герои выходили на авансцену. Авторские ремарки были точны; герои имели свой характер, свою походку и легко различались по голосу.

«Старик идет мелкими шагами. Шуба на нем распахнута, а ноги он ставит как-то беспомощно, по-детски — носками врозь. В правой руке, откинутой в сторону, он держит трубку с длинным чубуком. Трубка дымит.

— Что нового, Межведиль? — спрашивает Сулейман, не дожидаясь, пока старик подойдет вплотную.

Тот с трудом переводит дыхание, но все же, прежде _ чем ответить, важно затягивается трубкой.

— Ай, Сулейман, — говорит он наконец, отдышавшись, — бывают же такие вещи. В ауле у нас донгузы [12] Донгуз — свинья.

появились!

— Это я знаю, — отвечает Сулейман спокойно, — я слышал.

— Мусульмане, — вскрикивает старик, — все, все, что угодно, только не донгуз, бога ради! Кто может есть донгуза?

Сулейман косо оглядывает старика и, подумав, отвечает:

— Не знаю, Межведиль. Хасбулат купил маленького донгуза, чтобы угостить своих родных. Он же на русской женат.

— А? — спрашивает старик, приложив ладонь к уху.

— Тракторист, говорю! Наш! Родных угощает! — (Это кричит Сулейман громко почти в ухо старику.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: