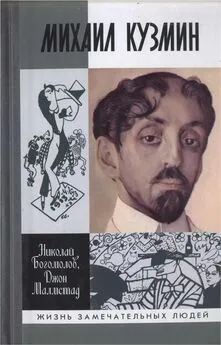

Николай Богомолов - Михаил Кузмин

- Название:Михаил Кузмин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03634-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Богомолов - Михаил Кузмин краткое содержание

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Михаил Кузмин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

История издания этого журнала, изложенная в материалах, опубликованных М. О. Чудаковой, А. Б. Устиновым и Г. А. Левинтоном [591] , чрезвычайно показательна для литературной ситуации середины 1920-х годов, когда авторы, ориентированные на серьезную филологическую работу и одновременно пробующие свои силы в художественном творчестве, оказались фактически вытесненными из литературы. В период бурного расцвета частных издательств и сравнительной слабости цензурных ограничений их сочинения не могли быть напечатанными, так как было очевидно, что их ждет коммерческий неуспех, а несколько позже стали ясно видны и цензурные препоны. Между ведущими авторами журнала и Кузминым было больше разногласий, чем согласий. В поздних мемуарах Б. В. Горнунга эти разногласия сформулированы так: «Общую же платформу „Гермеса“ он полностью одобрил, в частности, считая, что позиции „неоклассицизма“ и „акмеизма“ вполне совместимы с высокою оценкою Иенского (но не позднейшего) романтизма. В моих же стихах он видел влияние Хлебникова и Пастернака и считал, что они противоречат тому, что я пишу в своих статьях в „Гермесе“. Я же, со своей стороны, резко нападал (особенно в присутствии Радловой и Тизенгаузена) на их „Абраксас“ и „теорию эмоционализма“, также считая, что стихи самого Кузмина (от „Сетей“ до „Нездешних вечеров“) полностью противоречат этой теории» [592] . Кузмин формулировал разногласия так: «Пришел Москвич. Не одобряют нового моего курса. Абраксас считают опытами. Поэтикой, а не поэзией. М<���ожет> б<���ыть>, это симптоматично, но тупо. Гумилевская закваска очевидно живет даже в Москве…» (Дневник. 13 августа 1923 года). И все-таки, даже при этих чрезвычайно серьезных расхождениях, которые вряд ли могли быть сглажены, Кузмин отдал Горнунгу для публикации несколько (два или три) своих стихотворений. Видимо, следует предположить, что круг заинтересованных читателей и возможности для печатания у Кузмина были столь узки, что он не мог пренебрегать даже такими.

Однако 1924 год принес с собой новое оживление. 17 марта этого года Кузмин писал в Берлин Я. Н. Блоху: «Вы думаете, наверное, что меня уже нет в живых. Я живу, дышу, начал писать (недавно) и вообще воспрял духом. Аппетит к жизни, каким-то чудом (положим, мне известно, каким) возродившийся во мне, наполнил меня мечтами, в сущности, довольно суетными, о славе и известности. Конечно, первое условие: писать как можно лучше и как можно больше, но одного этого не достаточно, нужна и печать, и издания, и распространение, и успех. Притом у меня аппетит на европейство и главным образом на немецкую Германию» [593] .

Действительно, в 1924 году в списке своих произведений Кузмин называет 26 стихотворений, среди которых вовсе нет «несерьезных», а некоторые можно вполне отнести к числу лучшего в поэзии Кузмина вообще. К сожалению, не все они нам ныне известны. Для сведения заинтересованных читателей приведем названия необнаруженных стихотворений так, как они занесены в список: «Roof Garden» (июнь), «Тебе неделя, нам года» (ноябрь), «Длинная любовь», «Блудный сын» (декабрь).

Но наиболее значительная часть написанных в начале этого года стихов была опубликована отдельным изданием под заглавием «Новый Гуль» и сама по себе является комментарием к упоминаемому в письме «каким-то чудом возродившемуся аппетиту к жизни». Стихи эти посвящены Л. Р., то есть Льву Львовичу Ракову (1904–1970), впоследствии довольно известному историку, доценту Ленинградского университета, одно время — директору Публичной библиотеки и Музея обороны Ленинграда.

Имя его впервые появляется на страницах дневника 9 октября 1923 года, хотя по контексту видно, что эта встреча была не первой. В дневнике Кузмин описывал его так: «Отец и мать меньшевики, мелкие прогрессивные дворяне. Братнина семья. Мать врачиха. Если не бедность, то недостатки. Эстетизм, костюмы, мечты о деньгах и блеске, наивно, по-женски представляемого себе. Чем-то похож на Князева. Идеал — морская служба. <���…> типичный молодой человек, не очень талантливый покуда, но добрый, ласковый и с фацией. Вроде Князева, Миллера и многих. Замечания, мнения, шутки, вкусы, сравнения почти женские. Но услужлив и благовоспитан» (записи от 10 и 28 октября).

По мнению всех известных нам друзей Кузмина, которые говорили об этом, роман был совершенно платоническим. Но сведения эти, видимо, восходят к рассказам самого Ракова, который склонен был замять неприятный для него эпизод. Дневник Кузмина не оставляет никаких сомнений, что связь, хотя и кратковременная, была как раз в те дни, когда писался и только что был завершен цикл.

Конечно, для понимания самих стихотворений степень близости Кузмина и Ракова вовсе не важна. 21 марта 1924 года сам Кузмин записал о разговоре с Юркуном: «Всплыли разные чудовища. Эротическое к себе отношение считает обидным вроде скотоложства, находит любовные мои стихи такими общими, что могут относиться к кому угодно. „Он лодку оттолкнул“ и „Я мог бы“ считал своими». Очевидно, более важным был сам первый толчок, позволивший прервать поэтическое молчание, после чего творчество уже начало питаться не внешними обстоятельствами, пусть даже самыми интимными, а исходить из внутреннего духовного содержания. Потому-то Кузмин и не остановился, заметив, что «период „Нового Гуля“ прошел» (Дневник. 27 апреля), а почти тут же стал обдумывать «стихи противогульные», хотя Раков по-прежнему оставался частым гостем его дома и верным другом еще очень долго [594] .

Само название цикла, как объяснено это Кузминым в небольшом подстрочном примечании, происходит от кинофильма Ф. Ланга «Доктор Мабузе игрок», который Кузмин видел в январе 1923 года и записал: «Замечательно современная и немецкая картина. Произвела сильнейшее впечатление». По рассказам знакомых Кузмина, Раков был похож на киноактера Пауля Рихтера, игравшего роль Эдгара Гуля в этом фильме. В письме, написанном по просьбе Дж. Малмстада, В. Ф. Марков, учившийся у Ракова, вспоминает: «Он был высок, строен, сдержан, презрителен, что-то собачье в лице (породистая собака) [595] <���…> Мне рассказывали, что его научная карьера не задалась, т. к. он готовил книгу о древнем Риме и она была уже в печати, как вдруг Сталин обронил в речи фразу, что „рабы с громом опрокинули Рим“, а у бедного Ракова доказывалось как раз обратное. Он бросился в типографию и упросил рассыпать набор».

Более подробно и со знанием всей подноготной дела история рассказана в биографии историка-античника С. Я. Лурье: «Даже в начале 1933 г. С. И. Ковалев писал, что программа рабских восстаний, „поскольку она вообще существовала, была чисто реакционной. Победа рабов означала бы шаг назад… Все крупные восстания рабов падают на период расцвета рабства… А в дальнейшем кривая восстаний идет на снижение…“ [596] . Та же мысль развивалась и в специальной работе „К проблеме разложения рабовладельческой формации“ молодого аспиранта Ковалева — Л. Л. Ракова. Кончалась брошюра Ракова рассуждением о неспособности рабских восстаний перейти в революцию. 10 января 1933 г. она была подписана горлитовским цензором к печати. Приступили к печатанию тиража. Но 20 февраля, по воспоминаниям самого Л. Л., его разбудили ночью и предложили с рассветом явиться в ГАИМК. Накануне, 19 февраля, на съезде колхозников-ударников, подводившем итоги коллективизации, выступил живой классик марксизма и в несколько неожиданном историческом ракурсе объяснил, что „революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплоатации трудящихся“ [597] .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: